1編

SONY 神話、あるイノベ―ションの物語

SONY Myth, It's an innovation story of media

4章

ハードとソフトの協奏のデジタルのベルが鳴る

1◇プロダクツ・プランニングとSONYブランディング

1.1 SONYというブランドとプロダクツのデザイン

ソニーは、井深が種を蒔き、岩間が花を咲かせ、盛田が世界に広めたと言われている。

井深は技術という種蒔きに集中し、岩間は深く耕しそれらにエネルギーを与え、盛田はその華実を跳ね飛ばす様に広く撒いていたとも言えよう。

この章は、井深、盛田、岩間に続く、大賀典雄からの、ハードとソフトとが融合し協奏するべき時代を、語ることになる。

それは、岩間が生涯を掛けた半導体の進化の道の先にあったアナログからデジタルという自然な流れであった。

ただ、岩間の切り拓いたデジタル化の遺産は、多くのデジタルデバイスを百科繚乱の舞い散る花びらを見るような風情も生じ始めていた。

それは、多くが、新しい記録しまた再生もできるデジタル・パッケージ・メディアと、そのデジタルコア・デバイスを目指したメディアであった。

しかしそれらが成長するためには、それぞれの用途と用法を満たすコンテンツと、何よりその流れが、ヒトとヒトのココロとを結ぶプロダクツもまたメディアとなること、そしてそれが新しい様相となることが必要であった。

岩間が病に倒れる1982年頃、200人位の部課長の前で、盛田は、次の様に語った。

「ソニーは、これまで半導体というテクノロジーを世界に先駆けて開発し、それを使ったプロダクツを世界中のお客様に届けることで、世界中の人々に喜んで頂くことができ、ソニーも成長することができた。

ただ、これからは、デジタルの時代となる。私共は、”半導体は無限の可能性がある” と言い続けてきたが、デジタル化もまた無限の可能性を持っている。

これから始まる新しい時代は、このデジタル・テクノロジーで、ソニーにとって”ゴールデン80’s”とでもい言うべき時代となる。

我々は、セミ・コンダクターというテクノロジーの意味を、社会に翻訳して伝えてきたが、これからの10年は、”デジタルというテクノロジーの意味を世界中の人々に翻訳して、理解して頂くことがSONYの使命である” ということを我々ひとり一人がしっかり認識し、理解して頂きたいと思うのであります」

この演説は、それまでの盛田が社員を前に、”荒天準備”などと海軍用語を使い時に叱咤激励し、それまで口にしていたアジテータのような鼓舞する演説とは全く異なったもので、社員に真っ直ぐ語りかけ胸に響くものであった。(ただ、この部長会同の記録はソニー広報にも残っていない)

それまでディジタルやパソコンにはやや冷淡な姿勢からの明確な変化の宣言もあった。

ちょうど、井深亮や盛田昌夫等のファウンダーの息子達がパソコンやコンピュータを使いこなしてソニーに転籍してきた時期でもある。

そして、まもなく、大賀の時代となったのである。

ただ、この2年まえの1979年、盛田はウオークマンを開発するため、芝浦工場自分の分室を設け、プロジェクトを推進していた。

それは、必ずしも難しい技術開発をしなくても、人びとのライフスタイルを大きく変えるイノベーションは可能である、とする”プロダクツ・プラン二ングこそが大切である” とする考え方に傾斜して行った季節となったのである。

また、翌1980年には、自らがプロジェクト・オーナとなって岩間から引き継いだ 「タイプ・コーダ」 も推進していたが、改めて"技術をどのような形としたら良いか" という、井深が得意とした問題に直面し、悩みに直面した時期でもあった。

そして、このプロダクツ・プランニングこそが大切であるとする考え方は、どちらかといえばパソコンや人工的なデジタル楽器に否定的であった大賀の考え方とも一致していたのである。

そして、岩間が切り拓いたデルタル化の技術遺産をどのように料理するかという、社内の技術資源をかき集め、マーチャンダイズ(商品化)することに、マネジメントも注力して行くことになった。

ソニーは、テープという磁気記録メディアから、ディスクという磁気記録メディアへ、さらレーザという半導体による光技術をコアとして、光りと半導体が捉えた、デジタルにつながる途を切り拓いていった。

このソニーのデジタル化のジュラ紀は、さながら種の爆発の様相を呈していた。そしてまた、同時に種の絶滅の様相も、岩間の短い生涯とともに訪れたのであった。

ただ、この時期に、ソニーはベータの反省に立って、3.5インチFDDやCCDセンサー等のソニーの名前を出さないOEMのビジネスを開拓すると同時に、音楽や映画のコンテンツ・ビジネスに進出し、ハードとソフトの融合を目指すフェーズに入ったのでもあった。

それは、感性という大賀が大事にした ”心の琴線に触れるプロダクツ” を商品化するという自らの強味を、ソニーのもの造りに活かそうとするものであったし、そのためには、感性に優れた人材を見出し、それに商品作りを任せようと考えていたようにも思われる。

◆ プロダクツ・プランニングと本社商品本部の発足

岩間が倒れると、新しい体制は、大賀がCBSからソニーに復帰し副社長となってはいたが、芝浦工場から岩城賢が本社に異動となり、鹿井信雄がアイワから伊庭保が金融から本社に復帰し、井深時代からの大きな転換点を迎えた。

吉田進は、鹿井と入れ入替ってアイワの社長となり、大崎工場から、加藤善朗は本社のコンピュータ部長となり、電子管製造の栗原は本社人事部長に、同じく町田弘正は本社QAセンター長となった。

岩間の後、ソニーの最高決定は、会長の盛田と新任の社長の大賀と、ソニー・アメリカの会長になる予定の盛田正明、厚木で放送局向けのデジタルベータカムや編集機などを開発して世界の放送システムをリードしつつあった森園正彦、常務取締役で大賀の腹心で人事を担当し役員に定年制を持ち込み井深の時代を支えた重役陣を一掃した橋本綱夫、そして事務局長として、副社長になる岩城賢の6人であった。

そして、岩間が目指したISMを使った組織的マネジメントは、未完成のまま、大賀の元で、岩城が辣腕を振るう形となった。

盛田と大賀は、岩間亡き後、ソニーの将来に対する責任を全て負うことになり、危機感を強めた。

また、盛田によるウオークマンの成功もあって、技術開発よりも、社内の既にある技術を掘り起こして、プロダクツ・プランニングやマーチャン・ダイジングを重視するようになった。

そして、「プロダクツ・プランニング」がソニー・ブランドのため最重要課題であるとの大賀の方針で、本社に商品本部を発足させた。

そこに芝浦工場から白倉一幸がその本部長となって着任した。

また、黒木靖夫を副本部長とし、その下に、渡辺英夫をデザインセンター長として各事業部からデザイン関係者を本社のに集約した。

その中には、取扱い説明Gp.や、パケージデザインや次第にヒューマン・インタフェースが機能を司るようになりつつあったコンピュータ・グラフィックのデザインGp.まで含む形を整えた。

またソニーの技術標準センターも商品本部に統合し、芝浦工場で出井を支えCDの商品化に貢献した諏訪壽志に担当させた。

そこでは、IC化チップの世代別の段階を追う進展に応じ、抵抗、コンデンサー、コイル等のチップサイズの標準化や、松下電器とシェアーを分け合っていたチップ・プレーサ機(チップを基板に自動マウンとし半田付けする)との連携や、リモコンの共通化等を手掛けた。

ちなみに、このチップ・プレイサという生産技術のノウハウの塊は、電子部品のサイズの縮小化のフェーズ・シフトに合わせその標準化を推し進め、ソニーと松下電器がシェアを2分する形で、国内を制覇した。

それは、まだ達成できなかった韓国のサムソンやLG電子等がスマートフォンの生産体制を確立するのにも貢献したのである。

そして、国内の宣伝部を小里部長とした。

またこうした商品本部全体の管理には森本博行を担当部長とし、これら全体の管理と共に、全世界のブランド戦略とコーポレート・アドバータイズメントに関する業務も扱うことになった。

こうして、分散されたされたプロダクツ・プランニング機能を本社に集結させたのである。

◆ SONYブランドのイメージデザイン

商品本部の副本部長となった黒木は、ID(インダストリアル・デザイン)が専門であったが、キャリグラファーでもあった。

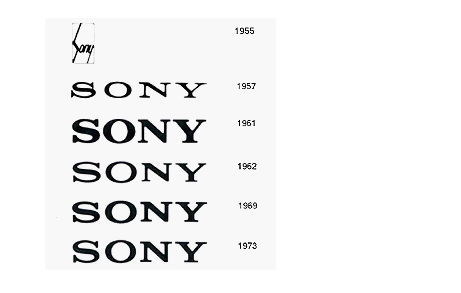

SONYのロゴタイプは、黒木によって、磨き上げられて行ったと言って良い。

【図4.1】の上から3つ目(1962)は黒木のデザイン、4つ目と5つ目は、黒木と尾村、菊地のデザイン。1973年の5つ目が、現在でも使われている。(因みにそれ以前のロゴタイプの作者は不明)

【図4.1】

黒木は、宣伝部長を兼ねていたこともあり、ソニーの組織が商品カテゴリーごとに縦割りで分断して新製品を量産開発する体制のなか、ソニーのデザイナは、企画から設計、そして製造から宣伝・販売まで、担当した商品を市場に出すまでの責任を持って支援すべきと考えていた。

それが、渡辺がマーチャンダイザと呼んだ、いわばプロダクツ・プログラマやプロダクツ・プロモータであった。

盛田と共に黒木が取り組んだのは、ソニー・ビルやニューヨークの5番街に日の丸を挙げたショウルームを開設したり、ウオークマンの開発でも、またそのプロモーションでも、成果を挙げた経験に基づいていたのである。

また、インハウス・デザイナとしてのデザイン部門の地位を向上させるため、若者達の指導にも、力を入れ、熱心に議論をした。

こうして、プロダクツ・プランニング・センターが、発足したが、それまではソニーの技術者達が自ら開発した技術をプロダクツ化する企画から、デザイナが商品企画をする道を開くことになった。

それまでは、技術者とデザインナとのいわば、同じ事業部の基幹工場の内部の近くにいる個人的な顔が知れた中での、プレッシャの内部エネルギーが新製品を生み出す力の源泉であった。

しかし、時にそれは、近くにいることで、いっわば ”理解し過ぎること” の弊害も生まれかねなかった。

そして、”美しく、造り易く、そして売れるもの” という使命感で、新製品を生み出していたが、独立したプロとしての組織同志によるぶつかり合いという新しいエネルギーを生み出すことになった。

◆ ウオークマンへの警告だったパブリック・ビューイング

ウオークマンは、”新しい技術開発は必要なかった” ということに、社内的にもなってはいた。しかし、こうしたいわば技術軽視の動向に危機感を抱いたのは、井深であった。

井深の懸念は、"ウオークマンの成功は、「軽薄短小こそがソニーらしさの本質である」 とするドグマに捉われ、真にヒトが望むモノゴトに向かって、技術開発の悦びや苦しみから逃げるよういになってしまった" ということにあった。

井深は、そのアンチテーゼとしての 「ジャンボトロン」 と名付けた新製品のカテゴリーに繋がるプロジェクトを仕込んだのである。

因みに、ポータブルなステレオ(ウオークマン)を欲しいと言ったのは、井深で、それをテレコのメカ担当係長の浅井俊男が自分用に試作して隠していたものを、ふらりと立ち寄った井深に渡したのである。

それには、”静電チャージで極低電力でも音源からの信号を真っ直ぐ音波に変換できる”、超高音質を実現した久保田洋豪のヘッドフォンの大きな技術開発できて初めて実現したのである。

ウオークマンは、久保田洋豪による高性能のヘッドフォンというイノベーションがあったのであるが、これは、社内的には、ほとんど目立たなかった。というか、プロダクツ・プランイングこそ成功の鍵であるとする思想のために、埋もれてしまったのである。

その元々の発想は、高性能を誇っり、NHKがのど自慢等で長年使い込んでいたSONYのマイクの名器、静電バイアス型コンデンサ・マイクの技術思想を受け継いでいる。

芝浦工場にいた久保田は、その原理をヘッドフォンに応用するため、大崎の技術評価Gp.にコンピュータ・シミレーションで協力を得ていた。そして、昔、そのコンデンサ・マイクを開発した吉田進に報告すると共に、お礼や依頼に大崎工場を訪れてもいたのである。

井深の望んだ ”状況変更ニーズ” というイノベーションの起点となるプロダクツを規定する要求は、”美しい音楽を飛行機や車の中でも聴きたい”、というものであった。

そして、磁気記録メディアの用途としての音楽の再生と、その用法としての起点となったのが、常々 ”なぜ立体音楽は、美しい音楽となるのだろうか” という根本的な疑問を、ずーと、何時までも持ち続けていた結果でもある。

もちろん、盛田と黒木による、ウオークマンを成功に導いた日本では初めてといえる、広報と広告と何よりプロモーションを含むマーケティングやブランディング戦略も効果的であったことは間違いない。

しかしその対極にあるジャンボトロンは、井深と黒木が仕掛け、第一開発部1課のの大越課長と3課の島田聡課長とが技術開発を担当し、黒木がプロデューサとなって、筑波万博で新しい映像の使い方、大群衆が感動の波を同時に起こす、「感動の共同体験の場」 を実現したのである。

筑波万博の最後の夜は、京都大のポスト構造主義でポスト・モダン主義の浅田彰や、ラストエンペラーの音楽担当の坂本龍一は、実験ライブを敢行した。

雨の中、多くの若者達が立ち尽くした、と言われる。

1985年は、奇しくも、「パブリック・ビューイング」が、カウンタ・カルチャとしてのミュージック・ビデオとして、メッセージを届ける時代の幕を開ける年と重なったのである。

そして、この大型スクリーンは、バルセロナのオリンピックで、いくつもの感動のシーンを繰り広げ、選手はもちろん観客と世界中の人々を楽しませたのである。

こうして、また一つ、新しいメディアが誕生したのだった。

それは、ウオークマンとはメディアタイプも形状もコンセプトもそしてテクノロジジーの面からも対極のメディアであった。

これによって、スポーツも、ロックやポップスだけでなくクラシック・ミュージックまでもが、室内から野外に飛び出し、単なるメッセージ受信現象から、大衆を巻き込んで共感し協奏するメディアに育って行った。

そして、この筑波の工事の場を観に来て、帰京する黒木と井深を乗せた車が、暗くなりかけて東京に近づいた車窓を見ながら、井深が、「黒木さん、この街もやがてネオンだけでなく、あのスクリーンが、そこかしこで見えるようなるよ」 とつぶやいた。

2人はシートに沈み込んで、そうした未来の街角のシーンに思いを馳せていたという。

ソニーと言えば、ウオークマンが有名である。それは確かに音楽を持ち運べるようになり、身に着けるようになって、ミュージックライフがガラリと変化したことは事実である。

しかし、大型スクリーンによるパブリック・ビューイングは、音楽やスポーツ等の世界を、そのコミュニティの一瞬を形成して、共感できるプラットフォームとしての、全く新しいオーディオ・ビジュワルのライフスタイルを実現したのである。

その新しいコンテンツのジャンルを造り出し、その楽しみ方を含む文化まで変化させた大型スクリーンによるパブリック・ビューイングの影響は、決してウオークマンに劣るものでは無い。

◆ マーチャンダイザの育成と運営

渡辺英夫は、盛田から、ソニーのブランドの向上の諮問を受けた。彼の具申は大胆だった。

品川のソニー本社の正面玄関と、銀座のソニー・ビルに、保守サービスの受付窓口とお客様ご相談センターを開設した。

また正面玄関には、その受付の隣に、ソニーの商品歴史館を構えた。訪れた顧客が待つ間に、ソニーのプロダクツの歴史を見学できるのである。

そして逆に、品川の駅前のビルには、ソニーの最先端の技術を使った業務用プロダクツ・システムを展示し、「SONYメディアセンター」 として開設した。

こうした施設は、ブランド価値の向上の一環としてトータルにデザインされたもので、そこを通る社員も役員も顧客と直接顔を合わせることができるのだった、

こうして、インター・ブランドのエステーム度ナンバーワンを勝ち取ることに繋がったのである。

白倉も、そうしたカスタマー・フロントの情報をデザインセンターの中に渡辺が作ったクリエイティブ推進室に分析させ、それを白倉の日付印を押して、毎月事業部長に届けた。

そのグループには、優秀な女性達がいる、いわば遊軍部隊で、自由で勝手な活動や言動が許されていた。

渡辺英夫は、大賀からの、ソニーの各事業部の若手をネットワークさせマーチャンダイザを、商品企画からプロダクツ・プログラマとして市場に導入する所までを担当するいわば、プロダクツ・プロデューサの育成の指示をうけた。

渡辺は、大賀の意を受け、ソニーの各事業部の若手を事業部に在籍のまま、マーチャンダイザを商品本部として兼務で任命した。

そして社内報で募集した中から数十人を選び、彼らを毎月商品本部に集め、成果を報告し合い議論する場とした。

そこでは、新製品開発のための知識や情報を交換し合うためにネットワークし、いわばプロダクツ・プロデューサの育成と、制度の組織化を推進した。

1.2 ソニーのデザインの基本思想は変遷し進化した

◆ ”フォーム・フォローズ・ファンクション”が基本思想だった

大賀には、SONYのデザインを確立してきたという自負があった。そしてその基本思想は、”フォーム・フォローズ・ファンクション(形は機能に従う)”であった。

大賀が直接デザインを担当していた頃、彼は、いわばディクテータのそれであった。

例えば、10台のトランジスタ・ラジオの手製のモックが並べられた時、コンダクターが持つ指揮棒のようなもので、ダメだしをして行くのであるが、「駄目!」と台から突き落として行く。

デザイナ達は、そのコロコロ・クシャンと潰されて行く順番を、息を殺して食い入るように見ているのである。

一般に、決定の方式には、一番良いものをまず選ぶか、悪いものを削除して行くかがある。しかし、それはしばしば全く異なる結果がもたらされるのであるが、大賀のそれは、欠点重視志向であったともいえよう。

後に社長の後任を出井とするに当っても、「消去法で選んだ」と言っているが、ある意味では用心深い面もあったのである。

民主主義とは多数決で決めるルールではあるが、アメリカのゴアとブッシュが闘った大統領選では、もし民主党のケリー候補が居ない状態であったなら、ゴアが大統領となっていた、つまり、トプを選ぶのでなく、順次消去法で選んでいたら、ブッシュ政権は生まれていなかったのである。

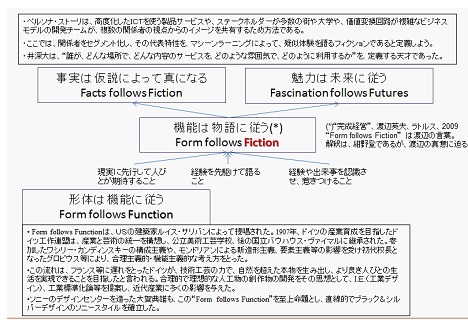

【図4.2】

黒木と渡辺は、デザイン審議会を拡大した。

デザイナ達が、それぞれ大崎や芝浦や厚木工場に分散していたデザイナ達を品川の本社工場に集結させ、毎週そこで、デンダル(スケッチ)やモック(手作りの模型)をそれぞれの担当デザイナにプレゼンさせて審議した。

さらにそこに、マニュワルの作成Gp.に加え、技術標準センターのエンジニアGp.も参加させた。

また、デザイナ達が、デザインに込めたコンセプトを、事業部が用意した企画書とは別に、自分で納得できる情報を提供するトレンド・リサーチ・センターやクリエイティブ推進部を設け、情報提供をさせ始めた。

黒木には、工業意匠の専門家として、”如何にキレイで、リーゾナブルな価格で、顧客に受け入れられるものをデザインするか" を問い続け、そして、インダストリーの先端を切り拓く ”エポック・メイキングなプロダクツ・スタイルを確立できるか” を、デザイナ達に問い続けた。

そのために、常識のとなっている”無意識のパリティの罠への挑戦”も説き続けた。

こうした姿勢から、トリニトロンのプロフィールが生まれ、多産系のウオークマン達が続々と誕生し、製品群がまさにデザイン量産されていったのも事実である。

◆ ”フォーム・フォローズ・フィクション”というデザイン思考

大賀のデザインの鉄則であった”フォーム・フォローズ・ファンクション”をさらに進化させたのは、渡辺であった。

デザインセンター長としての渡辺の一貫して掲げたテーマは、”フォーム・フォローズ・フィクション”(形は物語りに従う)”であった。

この言葉は、ポアンカレの”科学は仮説である” という命題から採ったものである。つまり ”科学は、提示した仮説が矛盾する事実の提示がされる場合までの間の短い命の真実に過ぎない”とする言葉のいわば揶揄的逆説である。

つまり、科学とは、技術と反対の逆の方向からの真実に接近する方法である。

科学が得てして、その起因や原因は何かといわば後ろ向きに考えるのに対し、技術は、それではどうしたら良いか、有効な対策は何かといわば前向きに考えるアプローチを採る。

”Form followes fiction” の意味するデザインの本質は、”事実は仮説によって真実となる” である。ファンクションは、何のためなのか、その要求される目的は何なのであろうか、と。

デザインとは、可能性を前向きに、それが果たす意味を、仮説として、形となる機能の用法と用途を様式として提示する一連の仮説の具体的なストーリを、表現として提示する作業である。

また、そこに示された、デンダル・スケッチや手作りモック等は、そのプロダクツが実現するサービス・プロセスに至るまでの、設計者、製造者、設備開発者から、宣伝者、販売者が関わる全ての作業に関しての役割りを、検討し、シミュレーションしイメージを共有するためのいわば、占いの水晶玉であり、コミュニケーションのための合わせ鏡である。

つまり、コンテクストを共有する”場”の空気を共に呼吸するチームが、気分と意識を共有し、情報を交換し、クリエィティブに知識を創発する場のプリズムとなり、イメージを結晶化させる触媒、メディアとなるのである。

この場の理論は、渡辺と紺野によってリファインされ、北欧からアメリカにまで”ba”として通用するようになってきている。

元来、大賀のデザイン哲学だった形は機能に従う:”Form follows Function” は、USの建築家ルイス・サリバンによって提唱された。

1907年、ドイツの産業振興を目指したドイツ工作連盟は、産業と芸術の統一を構想し、公立美術工芸学校、後の国立バウハウス・ヴァイマルに継承された。

参加したワシリー・カンディンスキーの構成主義や、モンドリアンによる新造形主義、要素主義等の影響を受け初代校長となったグロピウス等により、合理主義的・機能主義的な考え方をとった。

この流れは、フランス等に科学や化学産業で遅れをとったドイツが、技術工芸の力で、いわば ”「フェイク」でこそ自然を超えた本物を生み出し、より良き人びとの生活を実現できる” と信じ、それを目指したと言われる。

この運動は、合理的で理想的な人工物の創作物の開発をその思想として、I.D.(工業デザイン)、工業標準化論を提案し、近代産業に多くの影響を与えた。それは、自然=神を超えるルネッサンス以来の挑戦でもあったとも言われている。

ソニーのデザインセンターを造った大賀典雄も、この“Form follows Function”を至上命題とし、”直線的なブラック&シルバー”のデザインで、ソニー・スタイルを確立した。

その原点には、ドイツのカメラへの憧れがあったように思われる。その典型例は、トリニトロンの 「サイテーション」 であった。

これは、従来のテレビが木製のキャビネットに入っていて、家具として ”ブラウン・グッズ” と称されていたものを一気に、プラスティックの白黒の現在の ”ブラック・グッズ” に、このカテゴリーを塗り替えたエポックメイキングなプロダクツの提言であった。

ただ、サイテーションには、それに先立つ「プロフィール」があった。

サイテーション自身は、表面はシルバーで、その質感は固い金属色で、全体は直線群で構成されていたが、それは、齊藤友永がデザインしたトリニトロンのモニターのデザインの流れを汲むものであった。

渡辺は、この”形体は機能に従う(Form follows Function)” を進化させ、現実に先行して人びとが期待することを、”機能は物語に従う(Form follows Fiction)”とした。

これは、経験を先駆けて語ることであり、経験や出来事を認識させ、惹きつけることであるとした。

それが、”事実は仮説によって真になる(Facts follows Fiction)” と仮説発想法であるとしていたのである。

◆魅力は未来に従う:Fascination follows Futures

デザインは、0から1を生み出す役割を担っている。ただ、本当に1はゼロから生み出すことができるのだろうか?

この生み出すという言葉は、いわば能動態である。とすれば、誰がという、その主語が求められよう。

もちろんそれはインダストリアル・デザイナの役割であるが、本当に彼や彼女逹は一人で生み出せるものであろうか?

これは、商品企画にも当てはまることでもあるし、またマーチャンダイザにも同じ問いが掛けられよう。

渡辺は、それを場であるとした。そして場の理論は、紺野登に引き継がれ、リファインされつつある。

先に触れた仮説発想法の ”事実は仮説によって真になる(Facts follows Fiction)” とは、意匠デザインの段階では、まだ仮説でしか過ぎない。それを本物にしてゆくには、セットのメカやエレキの設計エンジニアや、それを実現するコンポーネントやモジュール等のキーパーツはもちろん、製造に携わる人達にも理解し協力してもらう必要がある。そればかりでなく、取説や宣伝やマーケティングやセールスの人達にも理解される必要がある。

ファクツ・フォローズ・フィクションは、さらに、”魅力は未来に従う(Fascination follows Futures)と解釈できると、紺野登は、*感性経営”(渡辺英夫、ラトルス、2009)の中で渡辺の真意に迫ろうとしている。

いま、北欧では、”フューチャ・センタ” がイノベーションの拠点となっている。そして21世紀になってECコミッティもイノベーション・センターとしての位置づけを明確にしている。

そして日本でも、フューチャ・センタ・ジャパン(FCAJ)が産官学民を超え、未来の視点から大きなイメージを共創し、実践への仮説を構想するプルーラル・セクターとして活動を始めている。

これは、紺野登が、ソニーのデザインの思想を確立した渡辺英夫から受けた示唆も活かされていると思われる。

【図4.3】

◆デザイン審議会の機能

商品本部が主宰するソニーのデザイン審議会は、重要な会議であった。

それは、プロダクツのコンセプトに形を与え、それがユーザと共にサービスを実現する過程を、見渡しプロスペクティングするとき、それを物語りとしてイメージし、審議会の参加メンバーが、共有する場でもあった。

例えば、審議会にプレステ1のデザインが後藤禎祐によってプレゼンされたとき、任天堂のゲーム機のパドルを2000時間以上使い込んだメンバーからダメだしが出て改良されたことは、前述した。

逆に、アイボの部隊が、ヒト型のロボットを試作しプレゼンした時、「このロボットが部屋の中でつまずいたらどうなるか?」、「地震が来たらどうなるか?」、 「テレビでは、17度以上傾いても倒れないことという安全規格があるが」 等の意見が相次いだ。

普通の家庭の部屋の中で、この1メートルもの固い塊が寝た子供の上に、倒れたときどうなるか。自動車は、ヒトが運転していても、用談歩道や信号があり、また運転者には講習会や免許制度や交通警察などの社会的な環境が整っている。

こうした指摘は、特に女性群からの声が多く、審議未了となった。

世に誤って伝えられている情報が幾つかある。

本当は、こうした議論があり、単にハードだけを売るビジネスで、目先の赤字をカバーするため、次々ハードを生み出すウオークマン型のビジネスモデルに対し、時に基本的な疑問を技術者に返したのがソニーのデザイン審議会の役割でもあったのである。

現に、ヒト型ロボットは、ホンダやヤフー等でも提案されて人気を集めたが、まだまだ、家庭に入るまでには至っていない。

しかし、AIは、全く別な自然な形で、家庭に入り込んできているのだが、、。

デザイン審議会では、元気の良い女性陣と、部長との間で、激しいやり取りが交わされたこともあった。それはウオークマンのパッケージ・デザインの審議の時であった。

担当したデーザインチームを代表する形で、若い和田係長がプレゼンをした。通常は白地に美しく印刷された、ウオークマンを飾るのであるが、それは、いわばオード色の厚紙を2つに折りたたんだ中に、粒粒に発砲したポリ袋に入れたウオークマンをいれ、それをホチキスで止めたような地味で粗末なデザインだった。

またそのややざらざらした表面には、「ウオークマンと型番名」と共に、「これは再生紙です」と黒く印字された質素ともいえるものだった。

これがプレゼンされたとき、アメリカの営業部から異動してきたデザイン部長が、ダメを出した。

「お客は、これを買って、喜んで電車に乗って帰るだろうか。また、もしこれを買って奥さんや子供にプレゼントしたら喜ぶだろうか?幾らコストが安くなっても、売れなくてはダメだ。」

和田は、「再生紙の方が、実は、普通の厚紙よりコストはアップします。」と言い切った。

部長は、何を言っているのか?と突っぱねた。

”売れなくてはどんなキレイなデザインでも価値が無い” と常々言っていた黒木は、ジーと黙って二人の議論を聴いていた。

小柄ながら、彼女は、一歩も退かなかった。審議会には、落合良のGp.からの若い才媛逹が何人かも参加していた。

”いいんじゃないの、売れるわよ” と囁き合っていて、その声が、次第に部長を押し包んで行った。

新任の部長は、納得できなかったが、納得せざるをえなかった。

落合良は、日本の上場企業で初めてとなる第1号の女性管理職としてとして、顔写真付きで、朝日新聞に載って話題となったヒトである。

また、世界初の半導体調理器具のHIを ”ソネット” のブランドとして開発した。ただ残念ながら、ソニーは、AVのイメージが強く、”美味しい” という意味には、なかなか繋がらなかった。

しかし、ウオークマンの時も、試作品を持って東北地方から日本各地の販売店を回って、実際に視聴してもらいつつ、フィールドワークをし、「とにかく聴いてみて頂くことが1番。」 という報告を、黒木や渡辺に上げ、また昔仕えたことのあるボスだった盛田をサポートするためにレポートしたこともあったのである。

まさに、21世紀に注目を浴びるようになった歩く ”リビング・ラボ” としても第1号だったのである。

デザイン審議会は、具体的なデザインを見にしまた手に取って自由に対話できるオープンで、多様性が大切にされた場でもあった。

日本には、アメリカと異なり、パッケージ自身も汚れているのを嫌う潔癖性がある。松下電器では洗濯機や冷蔵庫のパッケージの段ボールを2重にし、家庭に届け、車から降ろしたその場で、外側の段ボールを剥がし、新品の段ボールが現れるようにしていた頃である。

ただ、このウオークマンの地味なトーンの再生紙のパッケージは、量販店の飾り棚に、そのままさり気無く置かれることで、逆に注目を浴び、若い層に受け入れられていったのである。

1.3 ”場に生まれるデザインの機能”をケースで見る

◆ デザインは ”ゼロから1” を生みだせるか?

では、如何にしてデザインは、”ゼロから1” を生みだすのか?

ただ、意匠デザインが優れていれば、関係者からの協力が得られ、それが0から1を生み出すことに繋がると言えるのだろか?それが、工業デザイナの役割であると言えるのだろうか?

これは、やはり0から1が生まれるといういわば偉人の現出期待寓話に過ぎない。

井深大は、“誰が、どんな場所で、どんな内容のサービスを、どのような雰囲気で、どのように利用するか” を、定義する天才であった。

それは、常にあるメディアが持っているプロダクツの限界をブレークスルーすることで、新しい人々の暮らしの様相が変わりくることを示すものであった。

また、井深には、信念があった。それは、”自由闊達にして愉快なる場の建設” であり、”何がそうした自律的意欲をそぐものであるかを思い知った” と、設立の趣意書で述べている。

そして、そのためには、”明確でスジの良い、ただ一つの強い目標の設定”こそが、キーファクタ・フォー・サクセスであるとし、そのマネジメントの運用法としてのF-CAPシステムを提唱したのである。

そして、これを紺野登は、「目的工学:パーパス・エンジニアリング」 と命名し、その研究所を21世紀初めに立ち上げた。

いま、EUでも、”ba 場”の理論に注目が集まり始め、イノベ―ションのためばかりでなく、ESGやSDGsのうねりと共に、組織のパーパス(存在意義)が問われる時代となっている。

つまり、紺野は、井深が ”ゼロから1を生み出した機微を工学的方法論” として、解明しようと考えたのである。

それが、目的の3階層化とその目的構造と響き合うパーパス・オーケストレーションと呼んだものである。

そして、それが析出したコンセプトに形を与え、その本質を共有し、それを連帯するコミュニティのパワーとして解き放つ場における言語とすること。

イノベ―ションは、一人ではできない。一つの企業では時間が掛り過ぎる。

こうした連帯性は、明確な目標の共有によるコミュニティ意識から生まれる。そして連帯意識は、一定の主権構造を生み出す。

これは、14世紀イスラムの哲学者イブン=ハルドゥーンが解き明かした社会の構造でもある。

紺野は、この連帯意識の構造を解明しようとした。

そしてこうした特性の連帯性をもつには、そのコミュニティの属する社会が目指すべき大目的群と、そのコミュニティ活動が達成を目指す中目的が、整合的な関係でなくてはならず、またそのコミュニティを構成するメンバーの個々の存在意義である小目的群ともまた整合性が保たれなくてはならないとした。

こうした目的の3階層から、中目的つまり明確でスジの良い強い駆動目標がクリスタ・ライズされてくる可能性がある。

そして、それに向かって、コミュニティの相互活動が、絶えず進化をもたらすとき、連帯性は一層強くなる。

こうした結晶化構造は、組織の周囲から光を集め一点に集光し、そこでインフェラントな波長を整え干渉をおこす。そして、また後段加速装置で発散して行く。

いわば、こうしてプロジェクトの場におけるコミュニティ群が、フローチャンネルに吸い込まれて行くのである。やがてそれは、社会に向かって旋風を起こしてゆく。

これが、イノベ―ションという現象に他ならないように思われる。

◆ 場が生み出したデザインの機能のケース

では、具体的に、意匠デザインが果たした”場の機能”をワークさせたケースを見てみよう。

それは、大賀が社長になって副社長の岩城と共に、初めて中期計画を各事業部に立案させ発表させたときに遡るサイテーションのケースが良いと思われる。

当時大崎工場のテレビ事業本部の技術部長だった加藤善朗が本社の計算機室長に異動となり、本社の開発部から塩田多喜蔵が大崎工場で技術部長となった年である。

そして、毎週火曜日に技術企画会議、金曜日に商品企画会議を開き議論を平行して進めていた。

テレビ事業部の中期計画もその二つの軸から構成されていたが、それに、生産地域展開が組み込まれ、トップラインの売上からボトムラインの利益計画までが計画されていた。

ただ、投資計画はやBS:バランス表は事業部の権限外であったが、中期計画は、「3年先を見て、いま何を優先すべきか」と資源の配分について、現在の優先度の判断に使うものであった。

従って、井深が気にしていた ”計画に縛られないこと”、”計画は今を考えるための手段であり、目的と手段を取り違えると諸悪の根源となるので気を付けよ” という思想だけは徹底していた。

これは、いまでいうフューチャからのバックキャストのアプローチそのものであった。

ただ、当初、後に社長となる安藤国威が、事業部長になった吉田に進言してソニーで始めて中期計画を策定した時、副社長だった盛田は、「こうした、中期計画は、本社の機能である」 と警戒し、本社の経営戦略本部が旗を振るようになり、官僚的に形骸化して行ったのも事実である。それがある意味で、ベータの失敗に繋がっていったのである。

◆ 中期計画の基本にはシャーシ戦略があった

この技術企画の根底には、半導体やブラウン管等のキー・コンポーネントの開発計画に基ずく、サイズ別商品群のシャーシ戦略があった。

それは、1番先に開発された13型のブラウン管では、パワー半導体や高圧用の半導体と、次の18型の回路では広角化の要請もあり、高電圧、高出力、高耐圧などの要請により半導体も大きく進化した半導体が使われた。

前者はAシャーシと呼ばれ、後者はBシャーシと呼ばれ、前者は13型からリファインされ14型へ、そして16型までカバーできるようになり、また後者は16型から18型や20型へさらに22型までもがカバーできるようになった。

その後10型では、森尾がPL:プロジェクト・リーダとなって、Cシャーシを開発し、さらに27型がGシャーシとして開発された。

こうしたシャーシ構成には、特徴が出る。

田中健一等が実践した直交配列によるリーン設計で、Aシャーシで16型を振ってみて、不足しているパワーに必要な部品の必要な仕様部だけをぎりぎり増やすだけで、無駄のないシャーシに仕上がり、適応的に進化して行ったのである。

つまりAシャーシの上限の16インチは、他社に比べて最もコスト的に優位に立ったのである。同様に、Bシャーシの上限の22インチでも同様に優位に立てたのであった。

これに、大崎の技術評価Gp.の石川頼子の開発した、今でいう 「L2正則型多重回帰分析法」 という昨今ビッグデータ分析で話題のデータ解析法によって、16型の優位性は、松下電器との明確なコストの有意な差違が推定されてもいたのである。

その基礎のアルゴリズムは、1971年にテクノ・メトリックスに発表されたHoerl等の2本のRidge Ridgressionの論文からヒントを得たものであった。

そして、この16型は、ソニーの大崎工場、藤沢工場、一の宮工場はもちろん、アメリカのサンディエゴ工場、イギリスのブリッジエンド工場、ドイツのWEGA工場やその後に続くすべての工場のどこでも作れるようにしたのである。

この16型で、世界中の需要の変動を吸収し、世界中の工場の稼働率を平準化する生産戦略のピボタル・ストーンに据えることができたのである。

こうして、技術と商品と生産の骨格は、シャーシ戦略から展開されたのである。

本社の経営戦略本部を担当した事務局の岩城のもと、大賀が主宰した中期計画の審議会で、テレビ事業部の鈴木忠彦技術課長がプレゼンした13型の商品企画が問題となった。

中期のラインアップ計画では、16型、18型、20型、そして22型まで、ETシリーズとして一気に登場させる意欲的なものだった。

それまでのメカニカルのぐるぐる回すロータリ・チューナで選局する方式に対し、ソニーは半導体化したET:エレクトロニック・チューナを日本からヨーロッパ、アメリカまで全世界まで採用するとする意欲的な計画を打ち上げたのだった。

大賀の指摘は、”13型ではなぜETを導入しないのか” という点で、そこには、”若者向けの美しいテレビ” と苦し紛れの言葉を埋め込んでいたのを、見抜かれたのである。

トリニトロンの開発の最終段階のダーウィンの海の切羽つまっていた頃、盛田が反対した「13型」はまだ市場が無かったが、この1982年頃には、日本のカラーテレビ市場の約半分を、その13型が占めるまでになっていた。

ただ、そこに10社以上が雪崩込んできて、秋葉原で激戦を繰り広げていた。

また、他社はソニーを叩くために、トリニトロンより1インチ大きな14型を投入してきたのであった。

そして彼らが得意とした19型からも撤退し、16、18、20、22と偶数型のラインアップ戦略的布陣を敷き直していたのである。

「日本一安い店」 を名乗る電気量販店が競い合い、買い回り客が、「隣の店は100円安いよ」 と言えば、直ぐ値引きするまでになった。

秋葉原は、常磐線や高崎線や東北線が通る要衝でもあり、客が買って電車に乗って持ち帰りが得出来るのである。

秋葉原は、昔の電気問屋街が、真空管の修理という電気小売商を指導するビジネスを失って衰退し、量販店となって、逆に仕入れ力でメーカを引きづり回すまでに力を持つようになっていた。

こうして、1インチ1万円を切る13型で10万円を切るカラーテレビの攻防が続いていたのである。そして時に、だぶついた13型や14型は、6~7万円で、ざるに盛り上げた雑貨品のようにバタかれて売られたりしていたのである。

これは、いわば体力勝負で、白物家電がある松下や三洋や東芝、日立などは、売れ残った店頭在庫を、季節ものとの合せ取引や、値崩れがしない他社の強い地方に在庫品を廃棄するようにバタくところまであったが、ソニーは、まともに受ける以外には無かったのである。

かてて加えて、Aシャーシの体系では、13型が最も小さく、ぜい肉も削ぎ落としきれていなかったのである。

ソニーは、ETチューナの半導体では、圧倒的なコストの優位性を持っていた。

それは通常、チューナに使う半導体の組合わせる周波数特性曲線が全て揃っている必要がある。規格を周波数ごとに決めて独立に選別すると、半導体の歩留りは、20%位しか採れない。

しかし、厚木工場のCADの部隊は、PDPのミニ・コンでリアルタムに個々の半導体を計測し、似たダイナミック特性を組み合わせるシステムを開発した。そのため歩留りを一気に80%に改善できたのである。

同じ製造装置に、同じ量の材料を投入し、同じ労働力の同じ稼働時間で、売り上げられる生産高は4倍となり、かつコストは1/4以下に安くなる。

さらに設備の原価償却期間も1/4となり、常に最新の半導体の製造設備が投入できることになる。

しかしソニーが優位とはいえ、機械式チューナを、ETチューナ化にすれば、コストは1万円以上アップする。13型で10万円でも赤字となる中、定価を2万円上げることは不可能であった。

そこで、鈴木が仕方なく、13型の「SAB:スター・アビリティ・ベイス」 の商品戦略のトップラインのAの欄に 「若者向けの美しいテレビ」 と書いたのを、大賀が目を留めたのである。

大賀は、”トリニトロンの機種全てをET化せよ” と主張した。ETシリーズは宣伝費も係るので、全ライアップをET化するべきではないかと主張したのである。

宿題を持ち帰った事業部は、16型と20型の2機種だけをET化することにした。しかし、それぞれ、従来型と比べ、2万円と2万5千円高くなる。売れ行きが心配だった。

宣伝部には、トリニトロンの立上に貢献した ”タコの赤ちゃん”等の赤ちゃんシリーズのクリエイティブを博報堂を使って成功した河野透が居た。

彼は、山手線の電車のつりさげ広告を使って、”ジェットセンサー” シリーズの広告を制作した。ETチューナは、いきなり好きなチャンネルを押すことでそこにジャンプできる。NHKの第1チャンネルから東京放送の12チャンネルに、ワンタッチで行けるのである、今までぐるぐると回していたメカニカル式とは、全く違ったアクセス法を、ジェット機に擬えたのである。

サラリーマン達は、山手線の電車に朝夕ぎゅうづめになって、20分近くを運ばれる。その電車ビラ広告は、新鮮な知識と、新しい形体のテレビの登場を、キチンと説明するのに適していた。

予算は、トリニトロン全体の広告費から、管理部長の浅井が工面して捻出した数百万円で済んだ。

これが、大ヒットとなった。増産に増産を重ねることになり、遂に18型と22型にETシリーズを拡張することに繋がったのである。

◆ デザインによる大賀の反撃と挑戦が始まった

そこから、大賀とデザインセンタの事業部への挑戦が始まったのだった。

大賀は、13型に絞って、本社のデザインセンタ挙げての全員参加型のコンペが行った。40枚近いデンダル・スケッチが並べられた。もちろん全てETチューナである。

黒木の言う絵にかいたようなロータリ・チューナのテレビのパリティを破る何か新しいモチーフがなくてはならない。

そして、斬新な4点に絞り込まれ、プラスティックのモックアップが制作された。

その当時、デザインセンターに、ワークショップ・ファクトリが場として初めてソニーに開設されていた。旋盤やフライス盤やサンドブラストやカラー塗布装置などが設えられた。

そして、消去法で、大矢のデザインが選出されたのである。

大賀は、そのモックを持って、大崎工場の沖事業部長の所にに乗り込んできた。

沖は、早稲田の電気工学を出て井深を慕って、半導体を手掛ける前から東通工に入社した生え抜きである。

そして、井深が半導体でマイクロテレビの開発を宣言した時以来の最古参の一人であり、大賀がソニーに入社し製造技術部長にいきなり任命されたときに、その課長として支えた一人でもあった。

そして、マイクロ・テレビのセット開発を経て、トロニトロン開発では、吉田進の下で回路開発を担当し、吉田がテレビ事業部長から本社に専務として異動となったとき、その後を引き継いだのであった。

大崎工場の赤い絨毯が敷き詰められたVIPルームのテーブルを挟んで、2人は向かいあった。

「沖さん、」 と大賀が重々しく口を開いた。「 デザインセンタが衆知を結集し、ここに一番としたデザインを持ってきました。ご覧ください」、と。

演出よろしく、テーブルの上に置かれたモックのカバーを跳ね除けた。そこには、眼にも鮮やかに銀色の金属光沢に輝く質感の平面と、メカニカルで直線のモチーフを纏ったモックが現れた。

「これには、”サイテーション”というブランドネームを付けます」。

そして畳みかける様に「この定価は9万5千円としましょう」。

サイテーションという大賀がソニーの専用機としてソニーに購入した双発のジェット機の名前と共に宣伝計画まで用意し、その一端まで披露したのである。

会議は重い空気に包まれた。それは、何より居合わせたエンジニア達の、いわば素人に何が判る、とでも言う一種ふて腐れたような雰囲気すらあったのである。

「これは、10万台売る。売って見せる」 と、それも切り口上であったが、大崎の反応は、「当り前だよ」 とするものであった。

何しろ、KV-1635やKV-1835というトールボーイ型は、キャビの金型がすり減る限度の30万台を超えても大切に何遍も修理に修理を重ね、共に60万台を突破しつつあったのである。

しかし、大賀からの挑戦を正面から受け止めたのは事業部長の沖栄治郎であった。

沖は、トリニトロンを世界初のとランジスタ・カレーテレビを開発した後、一の宮工場を立ち上げ、その工場長として、地方の雇用に貢献し、地方の名士ともなり、工場が些かなりとも利益を上げることで、地元の信頼を得て従業員達を安心させ満足させることの重大さを痛感していた沖ならではの見識があったのである。

それは、地域に根差す工場を運営する意味を深く知ったいわば、ソニーだけでなく地域にも尊敬される人品を備えていたのである。

日を置いて、彼は、土曜日の1日をそのための議論を尽くすべく、主だった係長以上のエンジニアを、中央会議室に招集した。

結論は、すでに先に提示されていた。

しかし、沖は、議論をすること、みんなが納得すること、そして一致して目標に立ち向かうことになるまでの時間を、持ったのである。そして、さらに、これが達成された先に、どのような展望が開けるかを問うたのである。

「無理だ」、「無茶だ」、「技術を知らないたわごとだ」 とまで、いきり立った意見が出た。

席を外した沖は、「とんかつ重」 を手配していた。午前中にいきり立っていたエンジニア達は、「とんかつ重」 食べながら、しばしの沈黙の中、沖の覚悟を推察させざるを得なかった。

そして午后は、一転し、どうしたら10万円を切ることができるかと、サイテーションのモックを眺めながらの、前向きで、挑戦的な姿勢に変わって行ったのである。

そうなるとアイデアが次から次へと、先を競うように、湧き上がって行ったのである。

その一つが、ユーザが最後に選局していたチャンネルをトリニトロンに記憶させておく機能であった。

当時ソニーは、半導体では世界のトップを走っていたが、電源を切っても、その状態を記憶することができるEP-ROMのコストは馬鹿にならなかった。

そこでダイレクト・アクセルできるETチューナの選局に、プッシュ・ロックさせるメカニカルな選局ボタンのアイデアが出た。

こうして、10万円への挑戦が開始されたのである。

それは、沖自身が、部下のエンジニア達に期待をかけ、自らは議論に参加せず、とんかつ弁当を用意し、部下を信頼し、ただ時間を待った、沖の寛容な徳とも言えるどっしりと構えたマネジメントのスタイルがあったのである。

これこそ、井深が信条とした、自律し、自由闊達に自己創発することを支援する、マネジメントの姿でもあった。

この一介のデザインモックが焚き付けた一燈の炎は、「セット部門」から同じ大崎工場の「ブラウン管部門」に燃え広がって行った。

「何か、セット部門では、新しいプロジェクトが興され、夢中になっているようだ」との噂が広がったのである。

ちょうどその頃、ブラウン管部門では、四国の日亜化学から新材料の希土類の蛍光塗料の開発案件が持ち込まれていた。

日亜化学はそれまであまり脚光をあげるまでには至っていなかったが、トリニトロではいち早く吉田進が目を付け、新しい蛍光塗料を他社に先駆けて採用し、その用法の開発を共にしてきていたのであるが、ちょうどその時、また希土類の新しい発光塗料が開発され、その塗布工程の条件出しを始めていたのである。

桃井好一が事業部長を務める電子管事業部は、その新しい蛍光塗料をモノにすべく、人材資源をそこに集中したのである。

かくして、画面が一層明るく、一層鮮明度を増したトリニトロンのブラウン管の試作品が完成したのであった。

◆ 驚きの宣伝とプロモーションプランだった

再び、大賀と沖との指し向かう場面が、また大崎工場のVIPルームで再現された。

ただ前回と違ったのは、前回のモックに対し、今回は息が吹き込まれた生きた試作品であったことである。

沖の席の後ろに、彫り込まれた飾り棚があった。そこに実物のサイテーションが設置されていた、向かいに座った大賀からそれは見えた。

ただ、大賀は、そのETチューナが、メカ式のプッシュ・ロックであることが気になって仕方がないようであった。

席を立って、沖の後ろでしきりにチャンネルの選択ボタンを押してみた。

技術部長の塩田は、「選局ボタンをタッチセンサにすると、タッチした反応を人に返すには、やはり少し押した部分がへこむ方が良いが、そうするとコストが掛かってしまいます。この方が安くかつ人への反応がしっかり返すことができるので、良いように思います。」 と説明を続けた。

沖は、前を向いたまま、大賀を振り向きもしなかった。

宣伝部は、宣伝計画を説明し始めた。大型の大賀が好きなジェット飛行機サイテーションとテレビのサイテーションの写真を被らせたポスターとCMのクリエイティブの説明をした。

そして、実売が開始されるまでのメディアミックス戦略を語った。最初はテレビで魅力とイメージを訴え、販売時には新聞できちんと機能を説明する。「総経費は10億円です。」

エンジニア達から、一斉に驚きのどよめきが挙がった。例え10万台売っても、1台当り1万円の費用である。まさにそれまで、爪に火をともすように、1円でもと切り詰めて達成できた原価であった。

また、それまで、単独の機種に、ブランド名を付けて、宣伝したことは無かったのである。

大賀は、しぶしぶと席に戻った。「判りました。これでゆきましょう」

◆ マーケティングGp.が托まずして仕掛けた手順

営業は、本社直轄で盛田と大賀とが統括していたが、テレビのマーケティングGpは、大崎工場にオフィスを置いていた。

そこには、足達部長以下、高木課長と新鋭の矢崎や後に専務になる鹿野清等4人の係長達が居た。

彼らは、エンジニア達が、頑張る姿を知っていたし、製販会議で起こされた製番が発行され、日々製造され出荷できる数量を把握していた。

まず、秋葉原と大阪日本橋の量販店に、導入説明を行った。試作機とパンフレット、そして異例ではあったが、宣伝計画を宣伝した。1機種に10億円である。

そして全国同時販売であるが、実際には、遠い北海道と九州には、少し前に発送する。として、仕入れの予定数量を募ったのである。

この宣伝計画の宣伝が効を奏した。順調に量販店からの仕入れ予定が入った。

そして、クリスマスを控えた10月発売が始まった。マーケティングGp.は、量販店を回った。しかし、現場では、なかなか売れる現場の気配はなかった。

しかし、全国では、調査会社のレポートが配信されるようになって、「秋葉原で売れている」 という情報が浸透し始め、地方の販売店が仕入れを開始した。

これが、「地方で売れている」 という情報となって、逆に秋葉原にフィードバックされてきた。

これが逆に、秋葉原の量販店に、確信を与え、自信を持って販売するようになって、本当に火が着いたのである。

「都会では売れている」、これは、日本中が注視していた秋葉原というデパートのショウ・ウインドウ効果であった。

地方で売れ始めたという情報は、地方に工場から出荷が始まったというデータであり、地方の店に配信されたマーケット情報も、単に、量販店が仕入れを沢山しているという調査データであったが、これは、マーケティングのプロモーション・プログラムとしても、興味深い実験でもあった。

ただ、やはりユニークなデザイン故に起こり得たケースであった。

1.4 デザインの力で衆知が結集され未来の扉が開かれた

◆ 中動態から考えるデザインの機能

ここまで、デザインという表現された様態。つまり形状や性質を持つことになった実体が、組織において果たす働きを見てきた。

ゼロから1は生まれない。それは、生まれるべくして、生まれる時、その文脈で自律的に、誰が生みだすのでもなく、いわば中動態的に、向うからやってきたのであった。

国分功一郎は、その著の「中動態の世界」 の中で、次のように述べている:

「スピノザは、個物は、実体が変状した様態として捉えられる」。そして、「変状とは、性質や形状を帯びることであり、実体が変状として存在する個体のことを様態と呼んでいる」 そして、「様態とは、様式とか仕方を意味する」 と。

その上で、「様態の変状には、2つの段階を見なくてはならない」 としている。

(1)外部の原因が様態に作用する段階

(2)続いて様態を座とする変状の過程が開始する段階

である。

これは、幾つかに分れた組織体において、イノベ―ションというプロセスを理解する上で参考になるように思われる。

大賀が、事業部の中期計画に、なぜ、13型で、ET化を計画しないのかと反応した。そして、ETのシリーズ化に反対した。

事業部は、シリーズを諦め、2機種で実行し成功を収めた。

これに大賀は、デザインで表現したモックを持って事業部に押し掛け、販売価格まで強制してしまう。

事業部長の沖は、提案されたデザインに、意味を見つけようとし、エンジニア達に、明確な性質と形状をもった個体を実現できるかの問い掛けを行い、組織の様態の変状の開始が始まるのを待ったのであった。

そして一端、こうした文脈を共有する場が様態の変状を開始すると、その炎は、電子管事業部へと移り、宣伝部やそして、量販店、そして各地域の電気店へと伝播して行ったのである。

これは、しかし、誰かが誰かに無理やり強制して行って起こったことではない。

しかし、こうした外部の要因が起因となり、通常の仕事の様態に作用し、そうした新しい仕事という様態の座を造る必要があり、それがマネジメントの組織の中で集合知を発現させる機能である。

ではその外部の起因と効果が変状をもたらすものとは何であろうか?

そして、沖は、このプロジェクトの後、新しい様態の座とする新しい変状が起きるプロジェクトの ”モデル10” のプロジェクトを開始する。

それは、SABのボトムラインのための徹底的なコスト削減モデルであり、キャビネットは、プラスティックの打ち放したままで、ソニーにとって最初の14型のETチューナーモデルであった。

これによってソニーは、大賀が望んだ、ETチューナでフルラインアップを編成できたのである。

これこそ、サイテーションで可能になった徹底的なコスト削減の変状を表現したモデルであって、世界中の工場が、最低ラインのベイシックから、高付加価値のスター・バージョンのプロフィール・プロのラインと、それらを繋ぐアビリティのプロフィールシリーズまでの、SABフルラインアップのプロダクツ・フォーメーションに対応できる生産形態を実眼でき、安定して操業できるようになったのである。

ただ、一代のエポックメイキンゴグを果たしたサイテーションも、その先駆けとなったプロフィール・プロや、プロフィールも通産省の

Goodデザイン賞を勝ち得ていない。

ただ、それを決めるのは、デザインの専門家ではなく、一般のユーザであるとするのが、黒木の一貫した信念であった。

サイテーションは、ゼロから生まれのではない。それは、黒木と盛田との対話の中から黒木が書いた1枚のポンチ絵から生まれ、それに美しいスタイルを実現させたのは、大崎工場のデザイン室にいた斉藤共永の「プロフィール」が原点である。

そして、このプロフィールを頂点とする「SAB-フォーメーション」と呼ぶトリニトロンのラインアップ戦略が、渡辺英夫と管理部長の森本博行によって名づけられたのである。

S:スターは、プロフィール・プロのような品位としてのグレードを備えたトップラインであり、A:アビリティは、ジェトセンサーに続く全てのサイズで実現したETチューナを備えたソニーのトリニトロンカラーテレビのビジネスを支える中核のラインであり、B:ベイシックは、他社の最低価格と対抗できるピラミッドの底辺を構成する要石のライン・アップであった。

このベイシック・ラインもまた、サイテーションというプロジェクトの実現の場で、そのプレッシャの内圧の中からいわば内破され、それが生み出した「モデル10」 というプロジェクトによって外破するように実現した徹底的なコストダウン活動から生まれたものであった。

【図4.4】

「総合プロジェクトが生んだ価値ある14インチ」 と社内で出版されたトリニトロン35周年記念誌では、伝えている。

「82年に始まった14インチ・シフト作戦:モデル10プロジェクトは、伝統的な13インチを守り続けてきたソニーが、低価格14インチに挑み、当時著しく伸びてきた小型マーケットでの巻き返しを図ったプロジェクトである。」

「この計画は、新管開発に始まり、稲沢工場での完全自動化ライン(ブラウン管の)の建設、世界共通のデザイン、各システム対応のアーキテクチャ設計及び全世界への導入マーケティングまでの総合プロジェクトであった。とくにコストダウンに関しては週ごとに進捗確認を行い、設計、工場、販売まで1丸となって全力を尽くした。」

「例えば、それまで鉄の1Kg位あった塊の電源トランスを、小さな1枚のプリント基板の上の(半導体の)電子回路のみで実現したチョッパー電源を実現し、軽量化と省資源化とコストダウンを実現し、13型以来のAシャーシを磨き上げ、Cシャーシを開発し、それが世界で最も低価格の16型を実現する。これによって、全世界の工場の生産計画は、平準化でき、安定生産体制を確立したのである。」

「こうして、年間100万台突破という記録的数字を残したM10計画により、小型領域でのトリニトロンは見事息を吹き返していく。」

としている。

このプロダクツには、ETが採用された。キャビネットは、着色されたプラスティックの打ちっぱなしで、サイテーションのような塗装工程は削除された。しかし、ETチューナでは、ダイレクト選局が可能なタッチセンサと、スイッチを切ってもその最後の選局ボタンを記憶している不揮発性の半導体メモリーが開発され使われていた。いま東芝系のキオクシアが世界を制覇しているメモリーの先駆けでもあった。

また、高周波選局を半導体センサー・スイッチで選局し、そのボタンを光らせて反応することで、ヒューマン・インタフェースを叶えることも妥協しなかった。

こうしたことは、プロジェクトの「モデル・テン」という名前にも込められていた。

”Mutual:関連部門の相互協力, Maneuver:機動性の発揮, Major:メジャー志向”、つまり小型マーケットの10%シェアの獲得という意味が込められていたのである。

このプロジェクト・リーダには、若い目黒利亮が任命され、マーケティングでは鹿野清が担当した。また部品開発は、久保寺忠郎が担当した。

そして、中堅のベテラン課長達は、サーバント・リーダとなって彼らを支えたのである。

サイテーションが、個別の単独製品にブランドを付け、10億円掛け、10万台売ったのに引き換え、このモデル10は、全くトリニトロンを安値競争から脱出させることに成功し、やがて全世界のカラーテレビのシェア20%という絶対優位への道を開いたのである。

これは、大賀のサイテーションという無理難題を正面から受け止めて、高い視座から、世界中の工場で働く従業員や地域の住民のために、組織し挑戦した沖栄治郎達のプロジェクトであった。

これが、トリニトロン累計生産1.000万台に繋がり、21世紀に至るまでソニーの屋台骨を支える売上年間1兆円、付加価値5.000億円を稼ぐまさにソニーという石垣の要石となったのである。

それが渡辺英夫と森本博行が考え、ネーミングしたSABフォーメーションの基礎となって完成したのである。そして、ソニー初の社長賞に輝いたのである。

◆ デザインのパワーは集合知で未来を発現する

ペルソナ・ストーリは、高度化したICTを使う製品サービスや、ステーク・ホルダーが多数の街や大学や、価値変換回路が複雑なビジネスモデルの開発チームが、複数の関係者の視点からのイメージを共有するため方法である。

ここでは、関係者をセグメント化し、その代表特性を、マシーン・ラーニングによって、疑似体験を語るフィクションであると定義しよう。

ヒトは、見たいモノを見、聴きたいモノを聴き、そこで落ち着くことができる。

ただ、ヒトは、”目見当(めけんとう)”で目先の事物を見るか、それとも”先見当(さきけんとう)”で先の事物を見るか、で違いが出る。

しかし、モノゴトは、その両方から見定めて、弾を撃つことが必要なのだ。これこそ、渡辺が若者達に遺したかった言葉であった。

石垣というものは、下から1個づつ積み上げる他はない。しかし、ただ積上げるだけでは、それが城になるのか、橋になるか、塔になるか判らない。

何を目指すのか、その完成した姿の先から手前に引いてきて、今の作業を理解する必要があるのだ、と。

それには、工事にかかる前に、その完成形のイメージを関係者が共有している必要がある。

例えば、松本城に現存する多数の火縄銃は、日本でどのような用法としての作法が開発されたであろうか?

その心得は、「地に降る霜の様に、心落ち着かせ、引き金を引いた」 という。まず、心を落ちつかせ、先の的にピントを合わせ、そこから手前に引いて、引き金を静かに引いたと言われる。

”見た、曳いた、落ちた・・・射た、当った!”。

これは、弓の名人の言葉である。

松永弾正久常は、城造りの名人であったと言われる。その要石こそ、最初に石垣のコーナの一番下に置かれ、時代と共に、他の石が内側に内側にと沈みこむように置かれる要石である。

地震が来ても、土が水に揺らぎつつも持ち応えて、少しづつ互いに内に内にと沈み込んで全てを支える要石である。

美しい堀の水に姿を映す松本城の土台を支える石垣の基礎となる要石である。水にも浸食をされず、何百年かの時を超えて耐えているのである。

スチーブ・ジョブスが掲げた夢もまた、携帯端末で音楽を持ち運んで聴くことであった。

最初は、i-チューンがサービス・コンテンツとして、携帯に付加され、そのコンテンツの厚みを広げるため、i-ポットというサービスを展開した。それが、i-フォンというスマートフォンへの変身と進化をもたらしたのである。

つまり、人びとは、スチーブ・ジョブスと同じ夢を見つつ、一緒に行動し、それが実現されて行ったのである。

つまり、人びとは、そうした夢を、ソニーやそうした一連のプロダクツに、思いを馳せたのかも知れない。

もし、技術が、進化し、未来を切り開くものであるとすれば、そうした未来を形にし、それぞれが貢献できる衆知を結集するパワーの源としてのデザインがある様にも思われる。