序編 プロローグ

ビジネスはすべてイノベーションとなってくる

8章 コア・プロダクツが波頭を超え母港に還える

~その1~

◆ フェーズ4.0の概要を見る

車に積んだ金銀財宝、サルが煽いで道案内、鬼が引張り、イヌが押す.キジが掛け声、エンヤラヤ、村に向かってエニャラヤ.

桃太郎伝説では、城をめでたく攻め落とし、闘いに勝利し、鬼どもを降参させ、サンゴや瑪瑙等金銀財宝を探り出す.鬼達も次々降参し、協力を申し出る.

これは、いわば闘いに勝って、帰途に着くフェーズである.多くの民族はその帰途の困難を、語り継いで来た.

ギリシャ神話のオデッセイヤではトロイを攻めたギリシャ軍のオデッセイヤが帰国の途上で出会う幾多の困難の物語であり、クセノボンではペルシャの内紛に傭兵として参加したアリストテレスの弟子の哲学者のクセノボンが闘いの末、ペルシャの僻地を逃げ延びて帰国する物語である.

現代でも中国でも朱徳と毛沢東の軍が上海から延々2000キロを踏破して北の延安に辿り着く”長征物語”で、神話を持たないと言われる中国での神話となっている.

日本の浦島太郎の物語やセント千尋も、オデッセイアと驚くほど似た、災禍と誘惑を乗り越える英雄帰国譚である.

イノベ―ションは、新しいプロダクツがそれを待つ人々の心にまでたどり着く物語である.井深が言う”モノの心はヒトの心である”との端的な命題にその本質がある.そして、新しいプロダクツができたといっても、ヒトの心に届けるまでの道筋は、決して簡単ではない.

F-CAPsでは、井深はイノベ―ションのテーマ設定と、いまマーケティングと言われるプロセスのイノベーションマネジメントシステムについてまでは、手がけなかった.

今までF-CAPsでは、これらの技術論的な整理が十分できていなかった.技術評価の担当組織が展望した展開になっているか、そして流通や生活者のフィールドにまで開発者や設計者が踏みこんで、直接ユーザと対話することが極めて有効であった.

新製品が、どのようなオーディエンスに届けるのかということ.つまりどのような顧客がどこに居て、どのような用途や用法でどのような価値を認めてくれるか.つまりプロダクツのソフトウエアの実現問題で、プロダクツとヒトとのマッチングの問題である.

これはいわばプロダクツとヒトのニーズを満たすプロセスを繋ぐ、ルートや手段や、そのプロモーションのデザインの問題でマーケティングの問題を含む、いわばマチングプロセスの連鎖の問題となる.

ただ、プロダクツはそのコンセプトの開発や定義のいわばコンセプト・デザインの問題が重要である.

これは、プロダクツや提供サービスの基本的能力と、生活者の価値のセグメントと、それらを結ぶ手段のマッチング問題である.

例えば仲介物は、マネーであるが、原初物々交換から始まった貝や土器のような物質的な取引の形象は、売り手の品質に対する補償、つまり債務保証としての意味があったと言われる.それが社会を形成し、信用の形象物として普遍化し市場ができた.

こうしたプロダクツの価値がヒトの心に届くまでの、流通の経路やそのプロモーション等の各プロセスとのマッチングのデザインとその実行は、マーケティング・イノベーションから始まる.

そしてその各プロセスでは、キャッシュが重要な役割を果たすが、その根底をなすのは、各プロセスを繋ぐ、納得観や満足感、安心感と言った必ずしもマネーのみに捉われない、信頼感:クレジットのチェーンである.

こうした各プロセス、プロセスはすべてマッチングプロセスである.そしてこのマッチングは、出し手と取り手があるが、実は出し手と取り手は相互関係であり、それを案内する第3者が存在するのが、普遍的現象である.

このさらに抽象的な仲介者が、ブランドである.つまりプロダクツのコンセプトの抽象的形象体がブランドとなり、その仲介機能は、信用:credit である.

C5'sの5段階論では、”カンパニ”から”コイン”へ、また”コイン”から”キャッシュ”へ、さらにここでは”クレジット”をベースに”キャピタル”に繋げ、コンバージェンス・サイクルを閉じる必要がある重要で困難なフェーズでもある.

また、ここで扱うペネトレーティングのフェーズ4.0は、C5’sコンバージェンス・サイクル論でいえば、”カンパニー”⇒”コイン”⇒”キャッシュ” ⇒さらに”クレジット”を獲得し⇒そして最後の”キャピタライズ”へとつながる安定したキャッシュの流れを確保する段階となる.

プロダクツの開発段階としては、ここから本格的な量産設計の体制ができ、新しい製品群を次々と量産設計が量産できる体制に入る.

また試作プロセスから、スケールアップして量産プロセスや供給プラットフォームを開発し、オペレーションの標準化や、安全を守る体制を組織化する.

資金需要が増大し、戦略企画とパートナ開発が、大目的を調整し、運営オペレーションやマーケッティング部門を支える形が必要である.

技術活動としては、コア技術がコア・モジュールとなり、コア・プロダクツが完成し、継続するコア・プロダクツを供給し続けて、その使い道や使い方を、道具とヒトが共に成長して、サービス価値を実現し続ける一貫した標準化体制を確立する.

こうした成果は、コア・プロダクツがコア・ソフトウエア―として社会に根付き、その周辺に広がってゆくプロダクツ群を生み出す基盤としても認められるフェーズにアップする段階でもある

そしてその安定なプロセスの管理体制を確立し、キャッシュフローが安定して滞りなく流れる状態を造ることでもある.そして、何らかの異変を察知し、危険に対し手をうつ体制の開発が必要となる.

なにより重要なことは、許容できる最大リスクに対する戦略的な構えを用意することである.この安全の確保が、ブランドへの信頼:credit に繋がる.

そして、このフェーズでは、オペレーティング・キャッシュフローが、マネジメントに対し、その有効活用のプレッシャーをかけ、キャピタル化が急かされるフェーズでもある.

例えば、グローバル化や新しい社会の壁が立ち現れることになる.

この章では、プロジェクティングのフェーズ1.0から、プランニングのフェーズ2.0やログラミングのフェーズ3.0を経て、プロスペクティングのフェーズ5.0に繋げる、ペネトレーティングのフェーズ4.0である.

1.◇ プロダクツ・コンセプトへの挑戦

§1.1 プロダクツが荒海に乗り出す

イノベーションは、既存の社会の秩序の綻び目を探すこと、そこから新しい外の社会への浸透を始めることに似ている.新しい葡萄酒は、新しい革袋に入れてくれるほど世の中甘くない.自ら滲み出る覚悟が必要である.いや、自ら古い皮を切り裂いて、外部の獣を捉まえて、新しい革袋を造る必要がある.

今までは、いわば洞窟の中で、手にした薪を炉にくべて火をお越し、新しい料理を造るいわば、閉じた世界の中での格闘であったものが、いよいよ、それを持って外の社会の世界で価値を実現するフェーズとなる外部との闘いと言える.

そのための旗印が、プロダクツが実現するその振る舞いかたとしてのソフトウエア―のコンセプトである.

そして、それをもってイノベーションプロジェクトを進める指針もまた必要である、

では、イノベ―ション型プロジェクトにおけるマネジメントとは、何だろうか?

ソニーの創業者の井深大は、それには思想を持った技術が必要であるとしてF-CAPs:フレキシブル・コントロールド・プランニング・プログラミング&プロスペクティング・システムと呼んでその実践的開発を志した.そして自らが開発、設計、そして製造から修理サービスまでを担当することを目指した.だが、その販売やアフターサービスまで担当できず、若手の盛田昭夫に譲った.

盛田は、まさしく、井深が考えた新製品を世に出すため、多くの”マーケティング・イノベーション”を起こした.

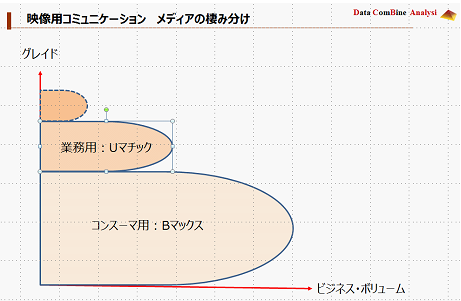

ソニーのマーケティング・イノベーションには、大きく2つの流れがある.一つは、コンスーマ向けのいわばB2Cの盛田流であり、もう一つは、プロフェッションやインステチューションやビジネス向けのいわばB2PやB2Bの領域である.こちらは森園正彦であったといえよう.

このイノベーションのフェーズはまさに、環境へ浸透するペネトレーティング・フェーズである.

通常は、市場開発機能とヴァリュエーション機能を司る組織が中心となり、それを技術評価と運営オペレーションが支える.

そして、スケールアップするための市場の開拓と教育宣伝など、デリバリーやロジステック戦略やフルフィルメントを含めた展開活動がメインとなる.

因みにマーケティングでは、その4要素は、4P'sであるとされる.つまりプロダクツ:Product, プライス:Price, プレイス:Place , そしてプロモーション:Promotion であるとされている.

その全てが、プロダクツがサービスを実現する様式としてのソフトウエア―となるまでの全てのインタラクティブな活動をマッチングする連鎖のプロセスを開発し構築することである.

ただ、この従来のマーケッティングの視点は、供給側の目線に立ったものである.

最近になって”マッチング・メカニズム”は、2012年のノーベル経済学賞をもらった、ゲール:Gale とシャープレイ: Shapleyの開発した方式として注目されている.

例えば、3人の男性と女性が居て、男性から見た女性の好みの順番が、女性から見た男性の好みの順番と一致するとは限らない.

この安定解を求めることが可能であることを二人は示した.ただ、男性から好みの順番で決めて行くか、女性から好みの順番で決めて行くかで、答えが異なるケースがある.

本来、新製品が目指したのは、その心がそれを使うヒトの心の元に届くべきで、つまり桃太郎が闘いに買って本来帰るべき故里の懐に温かく迎えられるべきであって、マッチングというのは、両者の納得すべき組合せ、落ち着くべき所に落ち着くべき組合せを見つけるべきものである.

もし、ゲール&シャープレイのアルゴリズムでは、男性から始めるマッチング解が女性にとって最悪であっても、安定解(どの男性も他の男性が譲らない限り自分も譲れない)となって硬直化してしまう.

ところが、”連環データ分析”では、ゲール&シャープレイのアルゴリズムでは得られない別の中庸的な、男女それぞれが最悪ではない安定解が得られている.いわば、それなりに納得的な解が得られるのである.このことは、2020年のサイエンスアゴラで、福工大の小林稔等によって発表された.

|

|

Aサイド

供給側視点の4P

|

B両サイド

ソフトウエア―としての両者の視点

|

|

1

|

Product:プロダクト、製品

|

person:パーソン、

生活者

|

|

2

|

Price:プライス、価格

|

play:プレイ、

利用

|

|

3

|

Place:プレイス、流通

|

performance:パフォーマンス、

振舞い

|

|

4

|

Promotion:プロモーション、販売促進

|

prospective:プロスぺクティブ、

展望

|

[図表8.1.1]

九州大学大学院システム情報科学研究院 情報学部門 横尾 真 E-mail: yokoo@inf.kyushu-u.ac.jp http://agent.inf.kyushu-u.ac.jp/~yokoo/

その前に、上記マーケティングの4Pが、供給側から見たデータであるとすれば、本来新製品や新サービスが目指した両者の中立的な視点から見た4Pがあってしかるべきであろう.

この表は、必ずしも左右が照合関係にあるというわけではない.

このフェーズの節では、ペネトレーション、つまりありていに言えば、マーケッティング・イノベ―ションをテーマとするが、それが供給側の視点からの概念であるのに対し、コア・テクノロジーやコア・プロダクツの視点から、社会に適応しながら、環境と共に進化して行くマッチング・プロセスとして捉えたい、

少し冗長になるが、具体的に、ソニーの幾つかのケースで、マーケット・イノベーションと言うべきケースについても触れてみよう.

§1.2 荒海に山あり谷あり逆流あり

プロダクツが待っていたオーディエンスと出合うこと.ただ、そのオーディエンスに辿り着く前に立ちふさがる壁が、従来の”プレース”の壁、つまり販路である.

具体的なトランジスタ・ラジオやトリニトロンやベータマックスのケースで、本来のオーディエンスの心の母港に還りつくまでの、リターン・ホーム・マッチングのストーリを振り返ってみよう.

◆プレイスの探索とブレークスルー・・・日本での挑戦

ソニーが新製品を出す度に壁に直面したのは、まず、販売ルート、つまりマーケティングでいうプレイスの問題であった.

トランジスタ・ラジオは、”それが売れる場を持った店”という概念が存在しなかった.まず”店”は、プロダクツと顧客が出会う場である.もし展示してくれる場が確保できたとしても、そこに行く客はいない.

つまり、”トランジスタ・ラジオ”と言っても、それが何であるのかが判る客が居ない.またもし判る顧客ができたとしてもそれをどこへ行ったら買うことができるのかが判らない.そんなプロダクツを仕入れて、置いてくれる店は、存在しない.

これは、いわばニワトリと玉子の関係であるが、そもそも、ニワトリとは何か、玉子とは何かという概念:Conceptを、関係者が認識してくれないことには、このマッチング問題は、解決できない.この関係が成立してステークホルダが出現するのである.

つまり、ここで、プロダクツとその用途や用法を繋ぐ「コンセプト・デザイン」の問題がある.

盛田は、まさにコンスーマ・プロダクツのコンセプト・デザインの天才であったといえよう.

2000年にNHKが放送したプロジェクトXでは、その番組名を、” 町工場、世界へ翔ぶ~トランジスタラジオ・営業マンたちの闘い~”としている.

ただそこに使われた写真の多くには、トランジスタ・ラジオの他にその後のトランジスタテレビ:マイクロテレビが映っているので、そこに採り上げられた実際の多くの画は、その後の世界で初のマイクロTVのエピソードとなっている.

とはいえ、いずれも扱ってくれるディーラを一軒づつ開拓するのは大変であった.

少し、家電の時代を遡ってみてみよう.1950年代後半、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が3種の神器といわれ飛ぶように売れ始めた.

それまでのラジオ、掃除機、電気ガマに代わって高度成長が始まった.1956年(昭和31年)の経済白書が「もはや戦後ではない」と宣言し戦後復興の終了を宣言した神武景気以降、輸出拡大で日本経済が急成長した時期である.

これをいわゆる、「街の電気屋さん」が、扱うようになり、日本では、家庭電器の販売ルートは、まず神田を中心とした問屋が元締めとして仕切っていた.

そこを戦前からのメーカであった東芝、日本電気、日立、松下、三洋、三菱、八欧、早川電気等が利用していたのだった.

神田は、昔から日本の繊維から金物などの産業が、社会分業体制をとるために、いわばプロデューサのような役割を果たしてきた.

例えば、諏訪で採れた生糸が八王子に運ばれると、そこにネクタイを試作させ、あるいは横浜に運ばれると、そこでスカーフを試作させ、売れ筋を見極めると、量産発注を仲介して小売店と結んだり、輸出先までルートを開発したのである.

八王子には、織物屋や染の捺染屋やネクタイなどの仕上げ屋があった.三宅一生も八王子の街衆の試作によって育てられたとも言える.ただ、試作半泣きと言われ、当れば良いが量産発注に繋がらなければ、コストの半額は、持ち出しの赤字となった.

やがて、日本で試作をやり量産が中国に渡るようになって、八王子の街から織物の音が消え、捺染屋もほぼ絶滅しつつある.

街の電気屋さんは、電球の取り換えから、蛍光灯の取り付けやラジオの修理、アンテナ設置等で日本の家電によるライフスタイルの近代化に貢献した.

しかし、松下電器が家電ブームに乗って地方の小売店を組織して行くと、大手の電気メーカごとに家電店は系列化されて行き、大手は各地方ごとに販売会社を造り、系列小売店の信用保証、仕入れの限度設定管理から経営指導や修理技能教育などを支援し、ネットワークを押さえて行った.

ソニーがマイクロテレビをトランジスタ化しても、神田の電気問屋は全く相手にしてくれなかった.

また、系列店を持っていないこともあったが、トランジスタ回路では、修理すべき真空管がなく、アルミ板の上に有るべき真空管やそのソケットはなく、ベークライトのプラスチックのプリントとその上に小さなトランジスタがいきなり半田付けされていたし、何より、トランジスタは故障しなかったのである.

また半田が剥がれて故障しても、直すためのテスタやオシログラフも無く、ソニーは製品1台ごとに回路図を同梱して販売していたが、修理マニアルの回路図の読み方も判らなかったのである.

そこで、ソニーは新たに開店する店や小型の店を1軒づつ系列店を造って行く以外になかった.しかし、何よりSONYは、耳新しく、なじみもなく、”あぁ、薬屋さんですね”などと言われたこと等もあった.参天製薬やサンスターと聞き違えられたのである.

事実、トリニトロンでは、真空管方式に比べ、購入後1ヶ月間の不良率は、1/15位だった.これでは、小売店を指導する卸問屋のビジネスモデルは成り立たない.修理の指導もできないし、修理用部品の流通もできないからであった.

ソニーは、直接小売店と取引を開拓せざるを得なかった.しかし、自前のこうした小さな系列店は、自働車もなく、マイクロテレビを売り出した当時の運搬手段は、自転車であった.丁度製品とプライスは、マッチングしていたとは言える.

トリニトロンを売り出したとき、系列店は、300店位で、対する松下電器は3万店を超えていて、裾野狩りと称して5万店とも言われた店から弱小店を整理したりしていたが、その一部がソニーの系列店となったりした.

◆米国での販路開拓・・・東から西へ、また東への挑戦だった

実は、米国でも事情は日本と同様であった.

アメリカに行って飛行機から見える広々とした農場に点在する農家や、大都会の上空から高度を徐々に下げ、ひろい郊外の庭付きの家々が見えたり、マンハッタンの高層マンション群が眼に入ってくるにつれ、マイクロテレビやトリニトロンやベータマックス等の販路開発の困難さには、プロダクツの開発以上の当方も無い困難があったであろうことが想像される.

広大な全米の1戸づつ、どのようにして配るネットワークを組み立てて行ったのか、いまから思うと、まさにマジックとしか思えない.まさにマーケッティング・イノベ―ションがあったのである.

最初、トランジスタ・ラジオを持って、ニューヨークで販売を開始したが、全く、どの家電店でも相手にされなかったという.

家電店は、当時ワールプールの洗濯機や大型の冷蔵庫は、やはり贅沢な買い物で、厳かな店の暗い通路のふかふかの赤いじゅうたんを踏んで各カテゴリー専用のショップフォロアーにガイドされ、それらがずらりと、家庭の床に置かれるように直置きされて並べられていた.

ラジオもレコードプレイヤーと一体の、コンソールスタイルのオーデオ家具のカテゴリーであった.そんな所に、ポケットラジオやマイクロテレビが置けるはずもないのである.まさにミスマッチそのものである.

しかし、日本製のカメラの売り場がもっとも、それに近いカテゴリーの概念の売り場のであり、それも西海岸の店で良く売れているということを学んだと言われる.

そして、一端、東側をあきらめ、西側からエントリーし直したのである.まさにプレースの選定である.

ポータブルラジオは、オープンな棚に飾れば、簡単に持って行かれる.似たカテゴリーの商品はカメラや時計や宝石売り場であることを知った.価格帯もそれに合っていた.

さらに小売店だけでなく、デパートの宝石売り場や時計やカメラ売り場が、それらに最もマッチしたのである.

当時百貨店はランクがあったが、どんなデパートであれ、その高級品売り場で扱っている商品に並ぶと、そのイメージが製品の信用に繋がった.

また、カリフォルニアには、小型でコンパクトなガジェットの新製品を喜んで迎える風土があった.それは明るい天候や明るくカジュワルなライフスタイルによる、先進的な価値観を持ったコンスーマが、居たからでもある.

そして、通りに面した小型の電気店が、オープンな棚やカラスのケース棚を使って、客が自由に商品に触れるようなカジュワルな雰囲気の店も出現していったのである.

こうして、西海岸で成功すると、その信用は自信にも繋がり、東部のエスタブリッシュメントに対し、デパートの高級品売り場へと波及させていったのである.

ここでも、ソニーのマイクロテレビのハイ・クオリティとハイ・リライアビリティは、威力を発揮した.つまり、デパートやカメラや時計や宝石店は、電気回路の扱いには不慣れであったからである.

トランジスタ・ラジオをOEMで10万台という注文を断った盛田だったが、それに対する苦労と挑戦は、大変だった.

盛田は、”ビフォア・サービス、アフター・セールス”との掛け声を掛け、地域ごとに修理用部品の倉庫を持ったサービス・ファクトリーも合わせて構築して行った.そこにお店から修理品を集め修理したのである.

ソニーが最初にアメリカに進出したところは、ニューヨークの下町のブロンクスに、修理用部品の倉庫と修理作業ができ事務所にも使える拠点を構えたのである.

ソニーがUS本社をNYのマンハッタンに移したころの話しを、フィラデルフィアのソニー支社長から聞いたことがある.

ある雨の降る夕方、一人のアジア人が、途方に暮れたように、そのドアを叩いていた.ソニーの社員は既に全員帰宅してしまったのか、そのドアは開かなかった.

ニコラスさんが声を掛けたら、それがなんと自分の上司となるソニーの盛田さんだった.まだ英語もよく通じなかったという.

トランジスタ・ラジオから、白黒のマイクロテレビもそのルートをさらに切り拓くのに、力となった.

マイクロテレビの発表の日、NYの5番街に日章旗を星条旗と共に掲げたソニーのショウルームには、2000人もの見物人が訪れ、新聞が大きく取り上げた.

これは宣伝担当だった黒木靖夫さん達が仕掛けた演出だったが、その目玉は、ロバート・ケネディが訪れるというサプライズであった.

そのシーンも”プロジェクトX”では、トランジスタ・ラジオの売り込みとキャプションされているが、棚にはマイクロテレビが飾られている.

このイベントはまた同時に、証券とり引き所にADRという金融商品の上場を果たした.ADRは、米国預託証券:American Depositary Receiptで、米国証券市場において外国企業のADRを上場することで、当該企業の株式取引と同様の取引ができる証券のことである.

これもまた、いまでいうフィンテックであるが、ソニーの知名度を上げるのに効果があった.

つまり、商品と同時に、全米のコンシューマに、"SONY"

を売りこんだイノベーションであったと言える.

株主になれば、その製品を買い、製品に満足すれば、その会社の株を買うことになる.

こうして、米国でも、卸問屋を通さないディーラへの直売ルートを切り拓いて行った.その結果、1970年には、そうしたワンステップの売上げは70%を占めるという画期的な販売方式を全米で確立できた.まさに、家電製品のマーケット・イノベーションでもあったのである.

◆日本での再挑戦

日本は、昔から、海外の文化を吸収してきた.

古くは、舶来製品の中で中国製を「唐物」、朝鮮半島製を「高麗物」と呼び、呂宋(るそん)、安南(あんなん)の染付けの茶壺等の陶器を「島物」と呼んで大切にした.

特にインド・ペルシャ伝来もの、例えば蔦唐草、繧繝(うんげん)、宝相華紋(ほうそうげもん)等の装飾模様は、正倉院、宇治の平等院や平泉の金色堂に至るまで寺院の荘厳に珍重んされてきた.

西洋とくに、米国での評判の効果は、物凄いものだった.

五反田の街工場に過ぎなかったソニーは、一躍マスコミの寵児となった.新聞は、ニューヨーク5番街の日章旗を一斉に報じた.

また、ADRは、日本に向けて解禁されて100社が手を挙げた中、一番乗りを果たした.その準備には米国の会計規準に合わせた財務報告書の作成はもちろん、日本ではどこでもやってもいなかった連結会計報告から、直前に設立したばかりの仙台工場や厚木工場の設備や棚卸しの立会い、さらには日本の商法の英訳まで間に合わせる必要があったという.

ただそれによって、9億円だった資本金が21億円と倍増した.

しかし、直接の資金調達ができたとはいえ、マイクロテレビの開発は、非常に資金を必要とした.自己資本比率はまだ30%位だったがその比率で借入が膨らんでいた.

それは、磁気記録テープのコーティングマシンや磁気ヘッドやマイクロテレビの偏向ヨーク用フェライトコアの焼結炉等の仙台工場、半導体のゲルマの単結晶引き揚げ炉やシリコンの結晶化プロセスやトランジスタの生成プロセス、その組立て工程、ソバックス用のハイブリッドモジュール工程等の厚木工場への大きな投資を必要とした.

マイクロテレビは、国の規格を仕切っていたNHKに叱られながら、力を着け始めたとはいえ、ようやく偏向できる小型ブラウン管のガラスパネルを成形する熔融炉を、草加市に柴田ハリオと構築した.また細ネック用ブラウン管の製造工場は湘南工場も立ち上げていたからでもあった.

しかし、資本金が倍に増えると、その財務体質を維持したまま借入はその3倍増やすことができる.いまでいうヂュポン・レバレッジである.

現在でも、日本の経済紙等が喧伝する投資利益率:ROI:Return On Investmentは、 米国化学メーカのデュポンが開発したデユポンシステムの仕組みの根幹である自己資本比率のレバレッジである.

さらにヂュポンでは適わなかった、ソニーならではの70%という高い輸出比率も高成長を支えた理由であった.

モノ作りは、原材料を仕入れて組立て加工して出荷するが、輸出の場合は、F.O.B.:フリー・オン・ボード、つまり船の甲板に乗せた段階で、キャッシュがソニーに振り込まれたのである.通常、原材料の仕入れの決済は、3ヶ月、当時は6ヶ月以上もあった.この間、キャッシュをさらに使い回せたのである.

海外への輸出依存度が高いことは、多くの経営評論家からは、懸念されたが、世界経済自体が右肩上がりの時代に急成長する大きな要因の一つとなった.

ソニーの総資産回転率は、ほぼ、1.0近傍であって、現在でもそれが維持されている様である.総資産に占める自己資本比率を上げて行けば、自然と安定成長になる.

投資利益率=利益/総資産

=(総資産回転率)X(売上高利益率)

=(売上/総資産)X(利益/売上)

ソニーは、(売上/総資産)=1.0 だったから

投資利益率=利益/売上

=1-原価率

で至って簡単であった.通常原価率は、70~75%を標準としていた.SGAは15%位だったので、

ROI=1.0-0.70-0.15=15%であった.

例えば年10億円の自己資本への積み増しは、総資産が30億円増える高成長の構造となっていた.

配当は、無償増資でキャッシュアウトせずとも、日本最高の高株価政策を維持でき、それもSONYのブランドイメージを高めるのに貢献した.

日本初のいわばUS市場への上場と共に、顧客創造のイノベーションだったともいえよう.まさにクレジットがクレジットを増幅する仕組みとなっていたのである.

日本では、工場から定価の60%の仕切りで出荷されると、卸が15%採り、小売店が25%採っていた.しかし客が5%か10%の値引きを要求すると、小売店は、20%か15%のマージンとなってしまう.そこから人件費や経費を出すことになる.

この卸の15%のマージンが省けることは、メーカにとっては、大きい.

特に新規ブランドにとって、全国ネットを使ってのマス広告の効果がそこから出すことができれば、ブランドイメージを高めることになる.

もし60億円の売上ができれば、10億円の広告が打てるようになる.10億円の全国広告が打てれば、3%のブランドの認知を全国で稼ぐことができる.

加えて、新製品が連続して出てくると、それはマスメディアを通じてPRされ、新製品好みの顧客層を引き付けることのなる.

そして、株主もまた、新規従業員も、新規部品メーカや材料メーカも、そうしたブランドのいわば経済圏を造ることになる.

またワンステップのお店は、直接顧客と接している、カスタマ・フロントである.ケイレツ店から、直接顧客の情報が入ってくる利点があった.

◆ 電気問屋街のしっぺ返し

しかし話しは、少し時代が先に飛ぶことになるが、日本では、神田の問屋街がつぶれ、それが大型の家電量販店と業態変容を遂げて行った.いわゆる1962年頃から誕生した第一家電や朝日無線等のNEBA店:Nippon Electric Big-Stores Associationの日本電気大型店の登場がゲームチエンジャであった.

そこでは、修理用の電子部品等と共に、大量仕入れを武器に、修理の少なくなった半導体家電製品を、北関東圏から固定費の係るケイレツ小売店を圧迫する形で、集客して行った.とくにトランジス・タラジオやトランジスタ・テレビは、顧客が東北本線や常磐線等の電車や自動車で買って持ち帰ることができたのである.

すでに述べたように、小売店は、客に5%か10%値引きしても定価の15~20%はマージンがとれる.問屋に卸す仕切値の60%は無理でも、大量仕入れで、通常の小売の75%以下で仕入れたのである.

こうして、安売り合戦が神田秋葉原から開始されたのである.まさに、神田川からのリベンジ騒動の物語の開始であった.

”買い回わり客”が誕生した.

大阪でも日本橋が誕生した.客は、隣の店でこの製品が、100円安く売っていると店員に告げる.奪われた店は、翌日値札を200円安く書き換える.

この傾向は、週1%という値下げ現象をもたらした.

月に4%、半年で25%の値下げとなる.NEBA店と言えども、固定費が賄えない.そこで、メーカに補てん要求をすることになる.そこでは、裏舞台での立ち回りが繰り広げられる.

まず、在庫を捌くために、セールスプロモーションを掛けたいので、その補てんをお願いしたい.ダメならこの仕入れた製品を引き取って欲しい.それもダメなら、他のカテゴリーの仕入れを増やしても良い等である.

それもできないなら、販売店員を派遣してくれなどである.白物を持たないソニーは、苦しめられた.まさにリベンジである.

メーカに出来る最上の対抗策は、少しデザインや色を変え、少し機能を追加した新製品を用意することであった.

これが、日本の電子産業を強くした一面でもあった.また、秋葉原は、いわばユーザの生の声を聴くことができるいまでいうリビングラボのような生きた社会実験の場でもあったとは言えよう.

一方、日本の電子産業も、量販店にテンポを握られ、利益を稼ぐ力を失い、目先のフィーチャや機能付加競争に明け暮れるなか、日本の電子危機産業は、大きなイノベーションを起こす力を失っていった.

こうして、電子製品の高機能化と、新製品の寿命は、半年単位で進んで行ったのである.こうした半年単位で、目先を少し変え細かい機能を追加する面替えモデル、USではフェースアップ・モデルは、機能の無意味な増殖現象となって行った.

そして、多くの事業部のエンジニア達がチエンジニアとなって行った.

研究開発支援のための税制は、対前年度比の増額に対し優遇された.しかし、いわゆる開発研究費の90%は、従来製品のマイナーチエンジの試作に明けくれる試作開発費で、基盤研究に従事するエンジニアは、ごく限られた資源であった.

また、大企業の中央研究所が少しばかりの基礎科学研究をしてはいたが、意味や目的をもたないリニアモデル型で、ターゲトドリブン型でなく、事業部門に成果を手渡すまでの形を造ることができなかった.

いわゆる、昔ソニーがゲルマの半導体にポータブルラジオ、シリコンの半導体にマイクロテレビ、ICやパワートランジスタにトリニトロンカラーテレビといった、明確でスジの良い強いターゲットを与え基礎科学を引張り上げるような考え方が薄くなって行った.

時代が少し下がって、日本の電子産業が力を着けるなか、ベータマックスが登場する1975年以降、USでは、家電や子電産業は、崩壊し絶滅して行った.

これもまた、やがて、大きな技術覇権競争戦略のリベンジの大波となって、企業のみならず、国やメディアをあげて、日本に大きな影響を日本に跳ねかえってくるのだが、それは、つぎの機会としたい.

◆ コンスーマとの価値を創発するマッチング・プロセスの場

ハード・プロダクツをコンスーマに届けるマッチング・ルートは、量販店や電気小売店に限らない.

例えば昨今は、こうしたプレイスのマッチング問題は様変わりしている.それは、小荷物配送ネットワークの発達と、メディアサイトによるICTによるマッチング・メカニズムの進化によってである.

もちろん、宅配サービスも、創業者のフレッド・スミスが、イェール大学の経済学のクラスでハブ・アンド・スポークシステムの原案をレポートとして提出したとき、教授からC(日本の大学では「可」相当)と評価された.しかし、そのハブ・アンド・スポークシステムこそが、アメリカの広大な国土のほぼ全域でオーバーナイトデリバリー(翌朝配達)を可能にした.このレポートは、現在もフェデックスの本社に飾られているという.

1973年、テネシー州メンフィスのメンフィス国際空港に拠点を移し、ダッソー ファルコン20を使った米国主要25都市への翌日配達サービスを開始.1978年の航空規制緩和法により、サービスエリアを急速に拡大した.

日本でも、1976年1月20日、大和運輸(現在のヤマトホールディングス・ヤマト運輸)が「宅急便」のサービス名で行ったのが、宅配便のサービスの始まりである.最初は関東地方のみで、1日目の取扱量は11個だった.

1980年代に入ると、店舗網の拡大が始まったコンビニエンスストアを発送窓口にした他、宅配便の対象地区の拡大や高速道路網の拡充による配送時間の短縮化に連動して急速に取扱量が増えた.

この過程で、1978年頃から日本通運など他社大手輸送会社も同様のサービスを開始した.その際、参入した各社が動物(黒猫、ダックスフンド、ペリカン、カンガルー、小熊など)をシンボルマークに用いたことから、これらの会社間の熾烈な競争は「動物戦争」とも呼ばれた.また、これに伴い鉄道小荷物は競争力を失って1986年11月に廃止されている.1997年には「宅急便」の離島を含む全国展開が完了した.

一方、シアーズ・ローバックのようなカタログ販売というルートもあった.

これは、キレイな天然色のオフセット印刷技術によってつくられたパンフレットやカタログを馬車に積んだ雑貨商人たちがルートセールスで配布したのが田舎の住人達が喜んで手にしたものが雑誌にまで発展したのであった.

因みに、ハーバード・ビジネスレビューもこうした学生募集用のカタログから発している.そのためか、HBDビジネスレビューは、地味なケーススタディ論と共に、現代でもスターシステムを発展させ、イノベーションの現象論のクリステンセン等の客寄せ機能を果たしている.

また郵便を使ったダイレクトメール販売法もあった.このDMのヒット率は1%から良くて2%であった.それによって、流通マージンは、問屋経由の小売のルートの15%+25%=40%とほぼ同様なレベルとなった.

ただ、この進化系には、月賦販売と組み合わせたDMもあった.クレジットカード等と組み合わせて、丁度コア・プロダクツも支払が終了した顧客にジャストタイミングでマージナルプロダクツのDMが打てれば、一気に6~7%にヒット率を上げることも可能であった.これを日本で採用したのが丸井であった.ハンドバックの月賦支払が完了する直前に、それと似合う靴のDMを打ったのである.当然利益は数倍に跳ねあがった.

シアーズは、メイテナンス部門の情報をセンター化し、顧客を電話番号で1元化管理することで、サービスに関する顧客満足度を上げることに成功していた.また、大型店を広げそこをショウルームとしてリアルとカタログと、電話サービスの立体的なプレース:販路の場を使っていた.

このシステムは、日商岩井が構築していた.

ただ、不思議なことに、こうした多様なプレイス:販路でも、ほぼ、工場の出荷価格を50~60としたときに、小売定価が100となるのである.

その対象数は、既得顧客が多くなるので、新規顧客開拓の宣伝費を大網に掛けなくてはならないからでもある.

◆ プロダクト、プレース&プロモーションというマジック

トリニトロンの後、ベータマックスとの端境期にソニーから”ジャッカル”が登場した.これは、マイクロテレビの一種でラジオやオーディオカセット等を組み込んだいや奇種・変種であった.

カラーテレビ時代の到来で、白黒テレビの業界出荷台数は通産統計で右肩下がりの斜陽産業となりつつあった.

ところが1976年ころ急に、異変が起き、出荷台数が7倍に急騰したのである.

各社こぞってそこにプロダクツを投入してきた.いわゆるテレビとラジカセを合体したテレカセブームである.

しかし、ソニー以外は、どこも全く売れなかった.なぜか?

理由は簡単である.プロモーションが全く異なっていたのである.つまりソニーのいわばこうしたジャンクプロダクツを販売していたのは、職場販売を手掛けていた一種の行商人達であった.

いろいろな工場等を訊ね、昼休みに、その一角で、店開きし、展示即売会を開催する.ラジオやカセットが付いているので、音が出る.音がするので工場の昼休みの人達が足を止める.テレビなので画が映る.

人垣ができ、触ってみる人がいる.”値段は?”と聞く、”約6万円”、”月々5000円ですよ.”

月々5000円なら、家に還って奥さんと相談するまでもない.給料天引きなら、自分の小遣いの範囲で何とかなる.

[図表8.1.2]

こうした職域販売の行商人達は、6万円の30%なら、1台あたり2万円稼ぐことができ、月に2人で30台も売れば、大きな収入になったのである.

この価格帯になるのは、百科事典やミシン等であったが、賞品が自ら音を発し、動いて目を引く、プロモーション能力を備えたプロダクツはあまりない.何しろ変哲もないごろ寝テレビの”ネロ”は、画面が筐体に対し90度回転するので昼寝して見る時楽であるテレビとしたのだが、何も回転しなくても小型のテレビを横にすれば済む話しである.

工場の総務は、社員の福祉にもつながるので、給与天引きにも応じてくれた.ソニーはそうした営業をサポートするため電車の車内吊りや床屋等にビラ等の宣伝を繰り広げた.

それを見て、松下や日立が機種を投入したが、さっぱりそちらは売れない.宣伝をしてみたが、彼らには全く手応えが無く、次第に潮が引くようにこのカテゴリーは、衰退して行った.

その止めを刺したのは、ベータアックスの登場であった.ベータは、音も出たし、カラーテレビが映ったし、何より、価格が高く、マージンが多かったからである.

つまり、ジャッカルというプロダクツとしての特徴、プライス、そして販売ルートというプレイス、そして何よりプロダクツ自体が持っているプロモーションという4Pの組合せが、顧客の心とマッチングしていたのである.

マーケティングの4Pには、必要な属性間の相関があり、そのトータルが、顧客の都合とマッチングする必要があるというこおとぉ示している.

このプロダクツと顧客の心とを仲介するのは、マーケティング活動というワンウエイのサブスタンスではない、何と呼ぶべきであろうか?

イノベーションプロセスの最後のリターンホーム・マッチングでプロダクツ&オーディエンスマッチングとしておこう.

◆ ソフトアライアンス・マッチングのコスト

ソニーは、メカとエレキのエンジニア専門分野を超えてテクノロジーを通じて社会に貢献できる愉快に働ける工場を造ろうと宣言した.

その最初に目指したのが、音声を録音再生できるテープレコーダだった.そしてその先に見据えていたのが映像が記録再生できるビデオテープレコーダだった.

そのため、テープレコーダでは、コア・テクノロジーとして、磁気記録再生のための微小な磁気結晶体とその塗布技術と、それを磁化し再生し消去するフェライトコアヘッドの構造とそれを量産する技術を獲得する.

ついでそのコンテントとマッチングさせるため、音声放送と繋ぐラジオというハードを手掛け、そのコア・テクノロジーとして、ゲルマのトランジスタの量産型デバイスと量産プロセス技術をモノにする.

そして、いよいよ映像領域に踏み出したのがマイクロテレビであった.そこではコア・テクノロジーとして、高圧に耐え高周波を振れるシリコントランジスタの量産型デバイス構造とその量産プロセスをコア・テクノロジーとして獲得する.

その結果たどり着いたのが、トリニトロンカラーテレビであった.そこでは、さらに高電力、高耐圧、高周波に対応できるシリコンのパワートランジスタやICのコア・テクノロジーとトリニトロンというスジの良いコア・テクノロジーを手に入れ、映像業界への確かな足がかりを得たのである.

ソニーは、最初、パブリックビデオとしてPVシリーズを手掛けるが、一人では持てない大きさで重くてとても家庭には入れなかった.

ついで、EVシリーズがエヂュケーション向けに企画された.これは、テープコーダのコンテントが無く売り先を探索して見つけたニッチなオーデオ・ビデオ教材という市場であった.当時ラジオによる通信学校や、ラジオの英語会話があり、クラシックの音楽番組があったし、画像教材としては、スライド写真があった.

ソニーは、オートスライドという音声と同期するシステムを開発し、英語教材等も開発し販売していた.しかし、このEVもまだ大きくて、高価で売れなかった.

次がCVシリーズでまさにコンスーマ向け市民向けの国家規格とでも言うべきVTRであった.しかし、コストを下げるため、フィールドスキップという言わば画素を間引いた方式でもあり、オープンテープで、操作が面倒でもあって、普及するまでには至らなかった.

ようやく、カセット型のU-マチックVTRが開発でき、ソニーは仲間作りを急いだ.いわばライセンスを共有するというソフト・アライアンスである.ソフト・アライアンスは、欧米流の金銭的な固いハードアライアンスでない目標を共有する.

井深と盛田は、テープコーダで録音機というハードウエア―は、その対象であるソフトウエア―が、プロダクツの本質であることを、学んだ.

1インチ幅のPVから2/3インチ幅のカセット型U-マチックVTRに取り掛かったとき、仲間を増やしその中でも競い合ってビジネスを大きくして行く、ソフト・アライアンスが大切であることも学んだ.

つまり、ソニーの様に、技術を通じて社会に貢献するためには、ソニー一社の力だけではなく、広く関係者が協力しつつ競争して、プロダクツの用途、用法、そして生活の様式まで変えなければ、ビジネスも大きくできないし、企業やそこに働く者達のミッションに対し、マネジメントとして責任を果たすことにならないと考えていたからである.

ソニーは、IBMと磁気記録技術に関しクロスライセンスを結んでいたが、松下電器とビクターに対して、VTRに関するフリークロスライセンス契約を結ぶことにした.

とはいえ、U-マチックでは、カセットの試作品を持って両者を回った時、カセットテープの作り易さを巡って、そのサイズを大きくするよう要請が次々出された.

これは、カセットの作り易さだけでなく、走行するテープと回転するヘッドの互換性の衝(規準)となるそれぞれの原器をソニーが持っていたからである.つまりフォーマットのフォルダーは、設計基準となる互換性の原器を持ってそのフォーマットブランドの承認・発行権限を保持できるが、ライセンシー(ライセンスを受ける側)は、その分ハンデキャップを追うことになるのである.

フォーマットは、ソフトアライアンスの一形態であるが、いわば自律分散協調系である.インターネットはその最も最近の例の一つである.

ただ、トランジスタラジオや、マイクロテレビ、トリニトロンカラーテレビでも、トランジスタ用の小型低電力の電子部品や、ガラスや金属の精密加工組み立て企業が、単に目先の売上や利益だけでない未来の目的を共有する形の自律分散協調系のソフトアライアンスを結んで各プロジェクトを成功させたのである.

つまり、五反田の街工場のソニーと一緒に、みんなで進化させた成功体験として、ソニーのいわば企業文化遺伝子が育てられたのである.

ただ、カセットサイズが大きくなって、またまた、プロダクツも大きくなり(とはいってもEVの半分位に近づいては居たが)、コストも高くなって、価格は約50万円となってしまった.

やはり売れない.赤字が続くことになった.

ベータは、井深が『1週間分の新聞のラ・テ欄を広げ、この時間のこのチャンネルと指させば見えるカラーテレビが欲しい』という駆動目標を建てたことから始まった.

わずか46文字の、簡単な命題の中に、「何時、何処で、どんなコンテンツを、誰が、どのように楽しむのか」、と言った商品コンセプトが明確に述べられている.

このとき、井深からの命題を待っていた木原信敏は、1/2幅のカセットVTRを一気に試作した.2ヘッドのヘリカルスキャン、アジマス記録、輝度色彩分離記録方式、ヘッドギャップ、ヘッドデプス、テープ走行スピード、ヘッドの回転速度等のスペックがほぼそろっていた.

そのとき、衝となったのが、カセットサイズで、それをソニーの従業員手帳に求めたと、木原は述懐している.

ソニーは、U-マチックの反省から、このサイズのカセットの金型を起こしていた.そして松下に提案した.

しかし、金型を起こしたことで、松下とビクターは、ソニーの独走を警戒し、明快な返事をしなかった.

松下電器には、四国松下の寿電子があった、この稲井隆義さんは、剛腕で知られていた.

ソニーから、そのカラーテレビの工場の様子を見に行ったものが居る.ある日壁に穴が空けられ、そこからチェーンコンベアが付き出してきて、Uターンしてまた別に空けられた孔から工場の中に戻って行って、そこには、カレーテレビのシャーシがぶら下がってぐるぐる運ばれていた.翌日には、その上に屋根が伸びてきて、新しい壁の工事が始まったという.

松下寿は、アメリカ向けのほぼ専用工場で、限界利益ぎりぎりで出荷していたと推察された.それはアメリカの電子製品産業は壊滅する時期にあたる.

稲井さんは、幸之助さんの運転手から、赤外線こたつで工場長にまでなった方で、その剛腕は、トリニトロンにとっても脅威であった.

その松下寿電子工業が1975年に開発した、1/2インチのVX方式は、「ナショナル」ブランドで、ヘリカルスキャンの1ヘッドα巻きカートリッジタイプであった.ただ記録再生の途中での抜き差しができない使い勝手が悪い製品で市場で受け入れられるかは疑問があった.

しかし、流石の幸之助さんも、稲井さんやビクターを説得できなかったようで、時間だけがずるずると延ばされて行った.

ソフト・アライアンスのコストである.

ソニーでは、河野文男がプロジェクト・マネージャとなって技術準備室長として、試作に試作を重ねていた.

井深が会長となって、現場から身を引かれ、変わって盛田が社長に就任して、引き継いだ最初のビッグプロジェクトであった.

毎月、新設された経営会議が、このプロジェクトの方向を議論し、毎月「ペンディングにする」という決定を繰り返した.

本社工場に置かれた技術準備室は、技術支援部隊が無い.いわば、里親となる工場が必要であった.

河野は、Uマチックを開発し、USの放送局に向けてビジネスを始めていた厚木の情報機器事業部か、コンスーマ向けのカラーテレビを始めていた大崎工場かの選択を迫られた.

結局映像に関するコンスーマ向け事業部の基幹工場となった大崎工場が、映像のコミュニュケーションン領域で、飛躍するため、ベータの里親として想定され、工場長となった吉田進に託された.

大崎のスタッフは、松下電器の脅威を身に染みて経験してきていた.唯一勝負できるとすれが、その要素は時間しかない.

大崎のカラーテレビのカラー信号処理のバイポーラICは、世界のトップを走っていたが、それを、松下やビクターに供給することを拒んだ.

彼らは、ヘッドドラムのノウハウも開示してくれず、ドラムやICのキーパーツも供給してくれないことが判ると、引き伸ばし戦略を徹底した、ただそこには、狡猾さだけではない四国寿の力もあったと思われる.

§1.3 社会の逆流におびえ立ち騒ぐ内患

◆ スタートアップで相次ぐブレーキ作動

最初は、やがて経営戦略部といわれる計画部から忠言が成された、それは磁気テープに使われるクロミ剤に対する懸念であった.環境問題への懸念である.仙台工場はすぐ反応した.鉄を使ったフェルミ剤を開発したのである.当時仙台工場は、東北大学と産学連携を組んでいた.化学工学と材料学では、世界最先端の技術者も揃っていたのである.

だが、最初の経営会議では、法務部門から専門家ならではの、忠言が成された.その趣旨は、CVで日本規格を押しながら、Uマチックで日本連合を組み、そしてまた1/2インチで新しいフォーマトを提唱したら、独占禁止法で訴えられるリスクが考えられるというものであった.

確かに、当時USは、家計と財政と国家も貿易収支の3つ子の赤字となっていた.繊維、鉄鋼そしてカラーテレビがやり玉に挙がっていた.関税が掛けられ、サーチャージが課せられた.そして遂にダンピングで提訴された.

通産省が取りまとめていた業界の出荷統計が、国ぐるみの談合と見なされた.提訴した企業が倒産すると、労働組合がその提訴を買いとって日本株式会社を相手に闘いを継続していた.そして原価データやSGAデータの開示を求めてきていた.

盛田は、ソニーは全てデータを開示し、公明正大に戦う道を選んだ.彼らの狙いは、ダンピングでデータを得て、独占禁止法に持ち込む狙いがあった可能性はある.それを怖れた法務部門の判断は当然だったとは言えよう.

ただ、里親を自認した大崎は、全く逆の認識に立っていた.国内でも6万店の系列店を持つ松下電器、さらには伝統的な高いビデオ技術を持つビクターを相手に、わずか3,000店になったとはいえ、彼我の実力の差は歴然としていた.さらにRCAやゼニスやモトローラも松下電器よりもUSでは、衰えたとはいえ、ブランド力はとても適わない.そしてヨーロッパには、オランダのフィリプス、ドイツのテレフンケン、グルンデッヒ、UKやフランスにも国家的企業が控えており、果たして互角に戦えるとも思えなかった.

本当に独占的なポジションが見えてきた段階で考えるべきであると主張した.

次に問題提議をしたのは、井深の引退に合わせ、R&Dの駆動プロジェクトを企画することになった技術企画部からであった.いわく、磁気テープのグレンサイズも、ヘッドギャップも、ヘッドデプスも、このベータの規格は、技術の究極の仕様である、それを前提に、もう一度、戦略を検討し直すべきである、というものであった.

大崎工場の技術評価グループは、それら全ての技術トレンドの片対数グラフで図示し、趨勢は、機械加工精度の進展で、さらに進化が成されること、つまりプロスペクティングを示した.

こうした攻防は、続いた.7カ月位たった時、第1次オイルショックが来た.プラスチックが数倍に急騰し、金属まで高くなった.本社の資材部があらゆる戦略に、原材料市場の情報を持ってきて、その発言力が大きくなっていた.

企画スタッフ部門は、社長の想いを忖度し、鬼の首を採ったかの様に、ベータプロジェクトのポストポーンを主張した.

しかし、河野のスタッフであった堀昭二や新入社員として入社した大塚やそれを支えた大崎の企画スタッフ達は、マスター計画にゆるぎない自信をもっていた.Uマチックの約半値からスタートして、コストをまたその半分として行くというシナリオである.

これには、イノベ―ション・マネジメント技術としてF-Capsへの信頼と、経験からくる自信があった.いわば、雲上人の公家官僚に対する関東の武士集団とでもいった趣であった.

こうしたことはトリニトロンでは起きなかった.それは、井深はそうした官僚制度について厳しく警戒し、確り歯止めを掛けていたからであった.そうした点で、まさに井深は組織の生理学の天才だった.

大崎は、マスタープランを造った加藤が、「目標が明確で、はっきりしていれば、必ずソニーのマネジメントと技術者達はそれを達成できる」と主張した.何しろソニーのトップ達が反対したトリニトロンを成功させた実力は、実体験に乏しい専門スタッフを説得する力があった.

しかしそして、遂に、トップから、方針変換がなされた.それは、いまとなっては、明確ではないが、カセットサイズを小さくすべきである、または記録時間を長い60分とするかのどちらかであった.

方針変換であれば、理屈は通らない.従う以外にない.いずれにしても、テープを薄くする以外に途は無かった.そしてウオータフローという致命的な現象を発現したのだった.

◆ 方針変更という反転ブレーキ

”カセットサイズを小さくする”というトップマネジメントの方針転換は、テープの幅自体は変わらないものの、ほぼ根本的な設計のアーキテクチャの再開発に近いものであった.

方針は、理屈や理論の問題ではない.トップマネジメントが、全責任を持って下す決定である.それまでの開発の努力をほぼ無にしても、何か他のさらに良い結果を狙うという高度な政治判断である.エンジニアは、その思考や前提や情況に関する情報を持っている訳でなく、まして責任が採れる手段をも持ち合わせていない.

結果的には、この方針転換で、開発期間が1年以上遅れる結果となった.ウオータ・フローという現象が発生したのである.

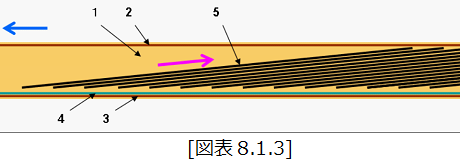

VTRは、テープが少しづつ流れ、そのテープを斜めにヘッドが擦って、画面を構成する信号を書きこんで行く.これがヘリカル・スキャン記録方式である.

図で、テープは右から左に流れ、ヘッドは、左下から右上に回転しながら擦り上げる.テープとヘッドの相対スピードが高いと画質が良くなるので、逆向きとするのである.

ヘッドは、回転するドラムに2個が180度それぞれ反対側についていた、図の黒い線1本を片方のヘッドがスキャンして記録する.そのヘッドがテープから離れた瞬間に反対のヘッドが隣の線を記録するのである.この線の1本づつが、テレビ画像の横線分の画像信号に相当していた.

この図から判るように、テープは水平に走るので、カセットも水平に置かれる.カセットが置かれると、ガイドピンがカセットの中に差し込まれてテープを引き出し、ドラムに巻きつけるわけだが、ヘッドのついた回転ドラムは、テープに対し、図の黒い線のように斜めに傾いている必要がある.カセットには2つの孔が空いていて、片方の孔の駆動リールはテープを走らせるために、テープを引張り、もう一方はテープがピンと張られるように、ブレーキの役目をする.こうした2本のレール軸は、当然カセットと垂直となっていなくてはならない.

こうしてカセットの蓋を開け、テープを引き出し、ドラムに巻きつけるリンク機構や、リールを駆動するモータや制動するメカニズムや何よりドラムの回転とテープの走行スピードをテレビの画像データがこの線と同期するサーボ機構等は、こうした電気基盤等全ては水平のシャーシに乗っている.ただドラムとそれを回転するモータは、この線の勾配だけ、シャーシに対し傾いて搭載させなくてはならない.カセットサーズの変更という方針転換は、これらの基本的な寸法仕様の根底からの開発のやり直しを意味することになった.

そこにウオータ・フローという異常な症状の出現に見舞われたのである.

ウオータ・フローは、テレビの画面がゆらゆらと水面が揺れるように波打つ現象を表現した.カセットサイズを小さくしたことで、録再時間を保つにはテープの厚みを減らす必要があった.

材料の厚みに対するバネの強さ、つまり一定の力に対する変形量は、3乗に比例する.カセットを10%小さくすると、テープの歪み易さは30%弱くなる.

このテープの走行中の歪みが、テレビの画面にノイズとなって見えるのである.

それまで、試作に試作を重ねて仕様を詰めてきたのが一気に崩れたばかりでなく、この問題は厄介だった.

回転するヘッドが搭載された中ドラムの上下に、テープがスムースに安定して走るようにガイドが付いた幅広の固定ドラムがあった.これらの固定ドラムの材質や表面の仕上げ研磨等さらには、揺れる定常波の発生メカニズムの解明が急がれたが、有限要素法を使ってもそのシミュレーションにはスパコンでも無理であった.

すでに試作は、数回を超えていた、当初問題点毎に、1件1様の信頼性連絡書が発行され、はじめは数百件あった問題点は、毎回その60%位がかたつき、新たな問題点が毎回20%位追加されて指摘されていた.

これは、大崎工場のベータテストの専門グループが「信頼性標準」という手順にそって毎回、技術準備室の設計者達と一緒に実施して積み上げ、追い込んで来た成果であった.

このいわば、最終顧客の立場に身を置き、その視点からのデザインレビューであった.

評価担当者は、まず顧客が店から届いた状態を眼の前にしたときの様に、梱包から取り出し、取説を読んで、その通りに設置し、テレビやアンテナと接続し電源のコンセントを差し、スイッチを入れる、

この新品の状態のチェックが棲むと、次第にストレスを加え、劣化させ、問題点をたたき出して行く.問題点は、A4の1枚の連絡書にまとめられ、設計の上司経由で設計担当者に届けられ、診断や対応策が記入され、再び評価担当に返される.

このデザインレビューに関する情報管理システムは、幸之助さんの御好意で、門真の本社の正門を入って左手にあった小さな板に「商品検査所」と書かれた看板を掲げて居られた、大久保彦左衛門とあだ名された大塚市兵衛さんから教えて頂いたシステムをソニーが真似をさせて頂いたものである.

松下では、この検査所を通過しないとナショナルの3角マークは許されなかったし、この連絡書が1ヶ月以上検査所に還らない場合は、大塚さんから幸之助さんに直接電話が入る仕組になっていた.

ソニーでは、そこまではしなかったが、井深社長や技術担当の岩間専務は、品質と信頼性は、重視されており、7.5インチのマイクロテレビやトリニトロンからは、設計者も自分達の設計評価と、設計仕様書を固めることが最終目標であることを認識し、デザインレビューGp.の担当者は単なる外部のお目付けでは無く、設計者に対する協力者であると認識するようになって行った.それも将来に渡るカスタマーの視点に立っての評価、つまりプロスペクティングであることを理解していたからであった.

しかし、ウオータ・フロー現象は、こうした習熟プロセスを断ち切る形になった.

ドラムの量産用の生産技術と製造技術を担当する秋山部長は、星宸係長を企画スタッフとして、F-CapsのF-PERTチャートを2メートルの紙の上に検討活動計画を展開していた.

いっぽう、仙台工場は、コンタクトマンである奥村次長を東京の技術準備室に常駐状態として置き、仙台が模索し試作する結果の連絡をとっていた、仙台や厚木等のキーパーツ開発部門は、こうした用途や用法と結果の様相に関し、アプリケーション担当者を大切な指針役として置くのである.またそれらを使って製品システムを開発する部門も、それを大切にするのである、

いろいろな検討が成された.結局テープに塗布する鉄の結晶のバインダーに、滑りやすいパラフィンを混ぜるという奇想天外のアイデアが採用された.

こうして、約1年間が、むざむざと過ぎて行った.

遂に、話しを始め、1年半以上に後に、ソフトアライアンスは、あてはずれとなり、ベータの敗戦の主要な要因となった.

◆ USの営業部隊の立ちすくみ

ただ、このトップの迷いは、とんでもない副反応を呼び起こし、逆にトップが震えあがることになった.

技術準備室が立ち上ったとき、木原信敏は大崎のスタッフを連れて、ベータの量産工場とされた愛知県の幸田工場をおとづれた.そして木原の父親も喜んでユーカリの木を寄付して、工場がユーカリの森に囲まれると期待された.

その前日に、その工場を岩間専務がヘリコプターで上機嫌で降り立った.「だれだ、こんなでっかい工場を建てたのは?」と言って「そうか、俺だったか」と、冗談交じりだったという.

それは、ベータの前身のU-マチック用に月産4万5千台の2階建ての白亜の工場であった.

ただ、当時は、2階にはそこからほど近い稲沢工場のブラウン管の置き場となっていた.

ただ、U-マチックは、1、500台/月位しか売れなかった.

ベータがいよいよUSでローンチするとなった時、営業担当のマネージャクラスが読んだ仕入れ台数は、500/月足らずでだった.

数人のゼネラルマネージャの最低が、J. ラゴアの300台/月で、唯一日本人で気の強さと機関銃のような歯切れの良いカタカナ英語でしゃべる鵜木が400/月の読みであった.

まさかの最前線の反応に、専務の岩間以下が、驚いた.

それまで、トリニトロンというプロダクツの高い性能と信頼性の商品をいわば配給していれば良かった営業部隊に、突然訳も分からない録画再生できるプロダクツがやってきたのであった.

U-マチックは、森園が直接放送局のトップと会い、そのビジネス戦略を共に練る形で、いわばB2P:ビジネス ツウ プロフェッショナルというマーケッティング・イノベーションを展開して来ていた.

各放送業界のトップは、最新のエレクトロニクスの動向を研究しており、それが業界に与えるインパクトを分析していたからでもあった.

また、B2Bでも、コカコーラやフォード等は、トップの声を全米に発信する、ビデオコミュニケーションに関心が高かったし、銀行は従業員の教育訓練にビデオに注目していた.

そうしたB2Bへの営業部隊自身にも、インストレーションやトレーニングやスタートアップ支援活動が必要であった.

この重荷を抱えたまま、USの営業のトップは、コンスーマ相手に、何十倍もの売上を達成することは、不可能に思えたのである.

このベータの用途と用法を、全米で展開するという突然の使命に、まさにデレンマに陥ったのであった.”My dilemma is,,," は、ソニーアメリカのトップマネジメントの常套句となっていた.すでに走り始めていたUSのビデオ陣営にとって、迷惑と困惑に見舞われたのである.

ただ、RCAを始め、赫赫たる企業が、この新しい映像のコンテンツを一般家庭に届ける道筋の探索をしていた.エジソン以来の、テレビに次ぐ大きなイノベーションが起きようとしていた.

◆ 日本で起きたプロダクツ・プランニングのつまづき

いよいよソニーが出発を決定したとき、ベータの発売に当って打ち出した盛田のコンセプトは、明快であった.

それは、ベータマックスは、”ビデオ・テレビ”であるというものであった.

コンスーマがベータマックスを購入してどのように使ったら良いか?

盛田は、自宅にベータマックスの試作品を持ち込ませて使ってみた.

[図表8.1.4]

ビデオデッキに、チューナをつけて録画するとすれば、その録画する画を確認したくなる.そのチューナにテレビとは別のアンテナから信号を採るようにして、録画した番組をテレビに映すにもテレビに信号を送るケーブルが必要となる.いま観ている番組を見ながら、裏番組を録画したくなる.あるいは、タイマー録画をしたい時、どちらのチューナの電源をいれて置けば良いかなど、手順書をA41枚に絵入でまとめきれない.

盛田は、それでは一層のこと、ジャッカルのラテカセの様にテレビとデッキの一体型の複合機にしようと考えたに違いない.

こうすることで、手順1.TVとデッキのオンとオフの電源操作、手順2.チャンネルを選ぶ操作、手順3.アンテナ信号のTV、デッキの入力切替、手順4.テレビへ入力信号切替、手順5.カセットを入れ、手順6.テープカウンタをゼロセットし、手順7.録画開始ボタン操作等までで、録画するまでのたった7つの手順の説明で可能となる.

これにタイマーセットを加えると、また厄介にはなる.

もしデッキにチューナを加えると、アンテナの配分や、デッキとの配線がスパゲッティ状態になって手順の説明が難しくなる.

こうして、1975年4月16日に、「次代の新しいビデオテレビ ベータマックス”と謳った.つまり「ビデオテレビ」という”新しい機能を持ったテレビである”という一見ごくシンプルなコンセプトであった.

「SL-6300」の価格は22万9800円.これは「U-マチック」の6割強で、大型カラーテレビとほぼ同じ値段である.これに、価格22万円の18型のコンソールタイプのトリニトロン・カラーテレビ「LV-1801」と組み合わせて、翌5月10日に全国で発売された.

使用するビデオカセットテープは60分タイプで4500円と、これも「U-マチック」の半分以下と大幅に安くできた.

[図表8.1.5]

しかし、合計40万円以上でもあり、”ビデオテレビ”というコンセプトは、不発に終わりそうになった.

ただ、井深と盛田は、代わって”ビデオソフト”というコンセプトを打ち出し、1975年をビデオソフト元年であると宣言した.

井深さんはコンピュータを知らないから、ソフトウエア―という概念を御存知ないのでは、との社内の声すらあった.

しかし、ハードの本質はソフトウエアであるとの深いコミュニケーションに関する文化とヒトの心に関する理解があったのである.この言葉は、その後のソニーばかりでなく、ICTに関する技術の方向を指し示すキーコンセプトとなって行ったのである.

ベータは、それまでのソニーの技術とビジネスの集大成となる大きなプロジェクトであった.

このコミュニケーション・メディアの用途と用法を何にするか?それこそ、そのソフトウエア―、情報のコンテンツに係っていた.

Uマチックは、まだまだ大きな赤字を出しており巣立ちできるかどうかが不明であったが、大越明男や荒木義敏らが吉田進の下で開発した撮像管のトリニコンを使った電子カメラを開発し、放送機器の用途としてホールプロダクツシステムを完成させようとしていた.

そのカメラとベータの組合せを、大崎の技術評価の加藤善朗が自宅で、実験的に使ってみたが、太くて4メータしか伸びないカメラでは、裏庭の物干しくらいしか写せず、かといって玄関に置いても、めったに客もないので、コンテンツにならなかった.

国内営業部隊としても、打つ手が見つからなかった.幾つかの量販店がデモンストレ―ションの立派なコナーを設けてくれた.い客は、そこで足を止めてはくれるが、販売にはつながらなかった.

お客は、これを買えばどのような楽しみが広がるのか、現在観ているカラーテレビの生活が、どのように変わるのか、40万円も払ってこれを買って、どこに置くのか、イメージができなかったのであろう.もし、買ってくださったお客がいたとすれば、ちょうど今持っていて観ているリビングルームの19型のテレビが壊れてしまい、急いで買い替えに訪れた人が、そのデモコーナを訪れた時に限られたであろう.そうであったとすれば、さらに2万円か4万円高くなってしまうが20型か22型のトリニトロンとセットにすべきであった.

イノベ―ションが成功するためのワンポイントで済む秘訣は無い.ただ、言えるのは、成功するまでのすべての山や谷を乗り越える以外にはないということだけである.鎖の全てのどこの輪が切れても失敗に終わる.

ただ、プロダクツ側の属性からだけでなく、顧客のがわからの属性に立って、その購入するプロセスから、その期待するシナリオに沿って展望するパースぺクティブとしてシミュレーションする以外にない.

メディアの生態系に関するフィールドワークのエスノグラファによる分析やリビングラボなども助けになろう.

なにより、SL-6300は、チューナが無い.また、すでにもっているテレビには、デッキへの出力端子も、デッキからの入力端子もなく、接続することができないので、これを単体で購入しても、接続できるテレビは、LV-1801と命名されたトリニトロンに限られるのである.

キー・コンポーネントを購入し、次にマージナル・コンポーネントを購入してもらうとすれば、単独で機能するLV-1801から普及させる必要がある.

ただ技術的に、トリニトロンのLVシリーズのラインアップを増やせなかった理由があった.それは、トリニトロンのシャーシには、最新の省資源少電力の半導体電源を積んだホットシャーシでいたのに対し、SLデッキは、従来型のトランスによる安定化電源を使用したクールシャーシであった.

そのため、テレビとデッキを直接接続できず、音声と映像信号を一度フォトカップラーで光信号に変換して接続する必要があった.

当然他社のカラーテレビは、従来型のトランスによる安定化電源を使用しており、それらには出力端子は無く、また入力端子もなかったので、SL-6300を買っても、LV-1801テレビを買うまで、何も役に立たないただの箱に過ぎない.

かといって、光変換モジュールとその端子付きのLVシリーズのラインアップを増やすには、チューナ無しのSLシリーズを普及させる必要があるという、いわばニワトリと玉子のジィレンマとなる.盛田が考えた”ビデオテレビ”は、コンセプト倒れとなったのである.

◆ アメリカの営業部隊のマインドセットのリセット

盛田-岩間体制が直面したイノベーションへの大きな内部の壁が、トップマネジメントから各専門スタッフ部隊で、それが営業部隊にも広がっていたことは、ようやく動き始めたトップマネジメントにとっても、大きなショックをもたらしたことは、すでに述べた.

専門スタッフの中でも、本来本社で支援するべき技術企画部が最初のブレーキ役となっていたので、頼りにはならなかった.

そこで岩間は、里親である大崎のテレビ事業部の加藤善朗を起用した.加藤は、ソニー・オブ・アメリカに行くことになった.彼は、3日でそれを解決して、結果を岩間に報告した.

当時、ビデオの記録メディアの開発競争は、世界中の家電業界にとって、カラーテレ部に次ぐ、技術覇権を狙う領域であった.

例えばUS最大手のRCAは、ビデオレコードデスクを開発していた.ヨーロパでは、ドイツのグルンデッフィやオランダのフィリプスもデスクやテープを開発していた.

加藤は、ソニー・オブ・アメリカに到着すると、マネージャ達を集め、今年売り出すとして、来年と再来年の販売予想を提出させた.結果は、岩間が付きつけられたと同様、悲惨なものだった.

そのあと、テレビとビデ記録デバイスに関する中長期の市場展望を予想させた.つまり5年、7年と10年後のUSマーケット全体の規模の予想を、翌日の昼までに提出するように、宿題を出した.彼らは、また、そこでのソニーの取りたいシェアーの目標も求められた.

昼過ぎ、レポートを元に会議が開かれた.その場で、結果がソバックスで集計され、模造紙にグラフが描かれた.

今で言う、バックキャステング発想法である.また、目先に捉われがちな実務家達に、既存の前提やルールや制約を外して解空間を大きく広げたランドスケープを描き、理想を追求するためのプロスペクティング思考法であった.

結果として示されたのは、現実とあるべき姿の明白な断絶であった.

これを眼のあたりにし、雰囲気ががらりと変わった.本来、営業部隊は、アグレッシブである.

加藤は、ベータマックスの「マスタープラン」の数値を、さらさらと書いた.そこにはもちろん、ヨーロッパや日本も含め、ソニー・アメリカに対する期待分も含まれていた.それは、彼らが目先で考える量の10倍以上であったし、彼らが考えた将来のプロスぺクティブからの結論と大差なかった.

そのため、議論は、ソニー・アメリカの営業体制を、サービスを含めて、如何にするかに移って行った.

F-Capsにおける3本柱の一つ、プランニングと双対を成すプロスペクティングの機能が働いたエピソードである.

やがて、営業部隊が一新されソニー・アメリカには、ソニーUKから並木が異動となり、日本での、ベータマックスの好調な船出が始まったというニュースもあって、USアメリカの営業部隊の梃入れもあって、順調に動きだして行った.

鵜木は日本に呼び戻され、本社の海外営業を部長として、海外現地の営業を現地採用の人材を登用すると同時に日本からの若手の人材も増加させ営業の現地化と世代交代を図った.ただUSだけは、例外であった.

国内も、児玉専務の元に4天皇とういわれて全部門が統括されていたが、コンスーマと業務用とに分離された.

つまり、事業本部は、それぞれ大崎、厚木、芝浦、仙台と基幹工場をもち、また営業部門もそれぞれもって、販路別に社内の体制も整えたのである.

◆ ハイ・リライアビリティとソニーの事業部制

これは、岩間が井深と盛田の反対を押し切って、テレビ事業部を発足させたのが皮切りであった、

さらにブランドの根幹である品質の責任を事業部に持たせるため、資材部門を本社の一括発注から、大崎に分離させたとき、またしても、井深や盛田から猛反対された.大崎のスタッフから、「これで大崎は、品質の責任から逃れられなくなります」と言われ、ほっとされた.真の市場不良の80%は部品不良であり、その80%は、設計ミスであったからである.

岩間は、短い社長就任中に、部課長会同や社内講演や社内報で、品質と信頼性について17回も触れている.

事業部は事業本部となり、開発から設計、資材調達から製造、そして販売まで、PLに関する全プロセスに責任をもちことになった.ただ、半導体の購入は例外で、厚木工場からの承認が必要であった.厚木工場の半導体部門は、その定格と信頼性について、認証料として、1%位を採った.これから逸脱したのは、芝浦工場であったが、それは岩間が倒れてからである.

ソニーの事業部制は、世界に展開する工場群とそれを管理する経理や生産管理、品質管理、安全規格、デザイン部門、デザインレビュー部門から、品質保証部門、等を一式持つ形となった.

事業部が持たされなかったのは、バランス・シートに関わる資金調達と対外投資に関わる財務、ブランド戦略に関わる宣伝部、サービス部門と、コンピュータ部門であった.

当時の本社の経理部長が、「香港にある資金を日本にもってこないのは、連結決算上、日本に持ち込んだとたん、その半分を税金で採られるからである」と部課長会同で得意げに講演されたとき、大きな違和感があった.

生きたキャッシュの使い方として、価値を生み出す日本に持ってこないで、そこに置いてどうしたいのか?

投資すべき場と時間に写像しての、本当のマネーの価値の戦略をこそ考えるべきなのではないか、と.

本社で財務部門が独立したのは、その後であるが、同時に本社で技術戦略本部が立ち上がったことで、また目先の効率化に舵を切って行ったのである.

つまりトリニトロン以外の表示系のコア・テクノロジへの開発の絞込みや中止という戦略であった.

2.◇ プロダクツはソフトウエアを身に纏う

§2.1 コア・プロダクツは棲家と舞台を探す

◆ トリニトロンが探した居場所

トリニトロンが18インチで成功し、営業が他社からの批判を受け、それを事業部にそのまま、フィードバックした.

最初は、”トリニトロンは、大型ができない”とい誹謗であった.

ソニーは、最初の2年間13型だけであったが、それは、系列店の多くが、運搬手段として自転車しかなかったこともある.また秋葉原から買って電車に持ち込んで運べる大きさであったからである.

大崎で13型の量産が始まると、本社の第一開発部には約半数が残り、すぐ18型のトリニトロンのブラウン管の開発に取りかかっていた.

それは、回路設計部隊も同様であった.

2年後の1970年18型が開発でき、いきなり家庭用の電気製品が登場させた.

すでに、13型という新しい市場が立ち上がったのに続き、18型というメイン市場に、新興勢力が侵入してきたのである.

ソニーはすでに、カラーテレビの開発に掛った費用は、この2年間で回収していた.

[図表8.2.1]

図表8.1.6は、1970年KV-1810U

テレビの商品としてのビジネス上のKPIは、サイズである.

当時のマジョリティは、19インチの19万円であった.

他社にしてみれば、そこへ、13型で約12万円という、いわばダウンサイジング戦略で、裏口、搦め手から攻め込まれたのである.

クリステンセンが指摘したように、このいわば搦め手からの攻撃には、防御することが、本質的に弱い.

確かに、オールトランジスタで、大型を造るには、大出力の半導体が必要で、まず不可能ではないか、と思われていた.

おまけに、トリニトロンは、1社で大型のブラウン管用のガラスバブル成形の金型を起こさなくてはならない.13型ですら、10億で、それ以上の金型投資が必要であった.

それに加え、アパーチャグリルを引張って張るフレームは、その線の数と長さに比例した以上の剛性が要求され、大きくなり重くなる.それも大きなリスクであった.13型でも600グラムもあり、それが真空を保つためにガラスバルブの中に保持されているのである.製品が輸送されて客先に届くまでに、落下されてもガラスバルブを破損しないよう50Gの衝撃に耐える必要がある.600グラムのステンレスのフレームは、その50倍、つまり30キログラムの衝撃に耐えなくてはならない.

クロマトロンが商品化できなかったのは、10インチで、15Gという脆弱性で、航空機業界の規格をクリオアできなかったからである.

ただ、ソニーは、独自の規格と梱包技術とそのためのデータを集めて、信頼性標準化を進める体制を構築していた.

それによると、18型は、輸送中の落下高さが低くなるというデータから、Gファクタが40Gでも、経済的に最適な梱包デザインができるという理論とデータと設計法とその評価法を開発していた.

また、フレームの軽量化とその量産法として、支柱フレームにパイプを使い、AG固定梁にL字型の立体プレス法とその接続法を開発していた.またそれをガラスの内部で支えるため、シャドウマスク陣営が開発していた青銅ピンを埋め込むのではなく、紛体セラミックを焼成したセラミックピンをフリットガラスで熔着する方式を開発していた.

半導体は、厚木でその開発が遂行され、要求仕様とその試作は、沖の回路開発部隊に居た和泉沢が企画設計として担当した.

和泉沢は、マイクロテレビの時から半導体の開発を、その用途と用法をマッチングする立場からその要求仕様と利用仕様をデザインする立場から関わった.ソニーが最初に8インチのトランジスタ化で失敗したがそれはゲルマの半導体であったからである.

5インチの白黒テレビで成功したのには、水平に偏向する半導体を川名義之等が世界で初めてシリコンの2SC41という有名なトランジスが開発されたからであった.

通常部品には、電圧と電流の使用条件としての定格があり、それを利用する回路側では、それをデレイテングして使う、つまり余裕度を設計する.

19インチのモノクロでも、トランジスタのASO:Area of Safe Operation 安全動作領域っていう考えが確立していた. トランジスタの特性の中で、何ボルト、何アンペアーぐらいの場所に、何ミリセカンドぐらい動作状態に置くと、そのトランジスタが壊れるかの限界を設定した.

そして大型でも、2SC41を2個パラレルに使う方式も開発でき、大型が偏向できるようになった.

ただ、12インチでは、ブラウン管の放電で半導体が破壊される事故が多発した.この耐圧の防護策と仕様決定が大変だった.

ソニーはトランジスタラジオというターゲットドリブン型で、世界で初めてのゲルマの大量生産が可能なトランジスタの構造と大量生産可能なプロセスを開発して、ICT時代の幕を開けた.

その次に、マイクテレビというターゲットドリブン型で大量生産可能なシリコントランジスタの構造と定量生産可能なプロセスを開発し、用途と使用条件を、より高電圧で大電流で高周波数に対応できる用途と使用条件を拡大することで、半導体の技術開発を進めた.

例えば、川名の2SC41では、耐電圧を高くするため、中グリ法や出力性能を上げるガードバンド法が開発された.これらは、各メーカが追従し、シリコントランジスタによるパワートランジスタや高周波信号処理への本格的な半導体時代の幕を開けた.

さらにまた、次世代の多相から成るエピタキシャル半藤体へと発展するきっかけにもなり、やがてC-MOSという信号処理からデジタル化の情報処理のICTの時代への橋渡しとなっていったのである.

◆ さらなる高みへ

しかし、裏口から攻め込まれた多くの家電メーカは、攻撃キャンペーンを張った.

トリニトロンは、テレビの奥行きは深く、場所を取ると.

その頃になると、他社の系列店からソニーへ転換する動きも出始めて、ソニーの売上は、急増し始めていた.

そして、他社は、対抗戦略を取り始めた.ソニーの13型に対し14型を投入し、ソニーの18型に対し、20型を投入してきたのである.それはいわば、上から押しつぶす戦略ともいえるものであった.

一方、他社の指摘する”トリニトロンは奥行が長い”というのは、その通りであった.

確かに3本のビームを一点に集中させる電子プリズムという電子銃の部分がシャドウマスク方式に比べて長かったのである.

トリニトロンが18インチで成功し、営業が他社からの批判を大崎に向けるとすぐ技術陣は反応した.

いわゆる偏向角を広角にすることで、奥行きを薄くしようとする広角化戦略競争が幕を開けたのである.

カラーテレビで半導体で最も負荷がかかりボトルネックとなるのは、テレビの画面を構成する横に水平に引く、電子流で蛍光画面を光らせることである.

それは、電子銃から出た電子流を水平の振る偏向ヨークコイルを使って磁石を造り電子流を曲げることで、画面を左右に線描画で造るのであるが、そのためには、強力な電流を使ってコイルの中に流す電流を、毎秒15.75回磁石の方向を切り替える必要がある.

18インチでは、蛍光面の高圧は、2万ボルトを超えるので、その電力も大きくなる.他社は、真空管を使っていたので、高圧や大電流は、簡単であった.ソニーは、世界初のオールトランジスタカラーテレビという自らに課していたので、他社はそう簡単にできるとは思っていなかった.

それをクリアして、18型に乗り込んできたので、びっくりしたのである.

そこで奥行が長いことを攻撃したのである.

本社の開発部隊は、ブラウン管の偏向角度を大きくする開発を始めた.従来の90度の偏向角を110度にしたのである.他社もそれに対し、追従した.

そして和泉沢は、厚木工場と協力して、20型の114度に挑戦することになった.すでに90度でも従来型のトランジスタでは、限界であった.そしてまた、新しいGCSというのを開発した.ゲート・コントロールド・スイッチっていう.これはGTO:ゲート・ターンオフ・スイッチとも言われた大電力で高周波で応答する、トランジスタでもなくダイオードでもない全く新しい構造の画期的な半導体が開発されたのであった.

半藤体が単なる信号処理から、大電流のエネルギーまで制御するパワー半導体への途が拓かれたのである.

現在の社会は、こうして大きくエネルギーの最適制御への時代となって行ったのである.

その大切な用途の一つに、安定化電源装置の省資源化と省エネ化がある.日本では、家庭用は100ボルトの交流が使われている.しかし半導体は、6ボルトや9ボルト等の直流で十分である.このような電圧を下げ、安定して回路に供給するため、トランスが使われてきた.

これは、薄い鋼板を型抜きして積層してコイルを巻いて作られる.これを半導体化したのである.一挙に1~2キログラムのトランスが不要となったのである.

技術とは、物質やエネルギーや労力のク確実性を軽減する情報つまりそうした知識のことである.

昨今、サーキュラー・エコノミーが注目されているが、それは、こうした技術の進化を支える社会の意識やルールの進化の流れとして捉えられている.

こうした半導体の進化は、まさにターゲトドリブンで、生物の多様性爆発をもたらしたまさにカンブリア紀の様であった.

このチョッパー電源は、ホットシャーシと呼ばれ、ベータとの接続には電気信号を光信号へ、さらに光を電気に変換する光電変換半導体の開発を促した.

ETチューナは、RAMと呼ばれるランダムアクセスメモリーデバイスが、ユーザーのチャンネル操作をチャンネルの周波数と繋いだりするのに使わるようになった.コンスーマは、こうした同調がズレタり、ユーザが設定した手順をクリアするためのリセット機能が必要になる.一方、スイッチを切る前に見ていた状態、チャンネルや音量や明るさ等の状態を、次にスイッチが入れられたとき、再現して欲しいという潜在的要求がある.こうした設定状態を記憶しておく必要があり、ソニーは、そうした書込み可能な記憶喪失しないROM:リードオンリーメモリの半藤体も開発した.現在、東芝から分離されたキオクシア社が、日本で数少ない半導体分野の一つとなっている.

ETチューナと光電変換素子は、赤外線によるリモコンという新しい製品機能を生み出すことになった.

これは、従来のメカ式のロータリーチューナと違って、いきなりダイレクトに、見たい番組にアクセスできるメディアライフスタイルへの進化であった.

◆ 足場を固めたトリニトロンの偶数型サイズ・フォーメーション

ソニーが新聞紙の3面の全面を使って打った新聞広告が、ヒットした.この新聞を点線で半分に祟んで、このトリニトロンを置く場所を調べて下さい、と.

そこにこの18インチを置くことができます.

これこそ、顧客が自分で我が身の行動を促す、さしずめ今で言うナッジ戦略とでも言われるものであった.

縦型の18型1810は、それこそ羽根が生えたように売上を伸ばした.

ソニーは、他社の14型をオーバハングする16型を投入した.

そしてその基本回路となるシャーシは、13型から引張り挙げて開発した.こうした技術戦略は、コストパフォーマンスが非常に良い.それは、少し大型にするのに必要最低限の回路資源を探して足すだけであるからである.

この1610も大ヒットとなった、店頭でのセールストークは、至ってシンプルだった.もし2人連れのご夫婦が訪れたら、「何畳間に置かれますか?」と聞く.多くが6畳間と応える.「では16型がぴったりです.この16型のコーナで、一番画がきれいなテレビと、一番安いテレビを探して下さい」、と.

ザート見て、「あ、これが一番きれいです、」次にタグを読んで「あ、これが一番安い」と.そして「これは、ソニーだ」となる.紺の間わずか数分で決着するのである.

これらのヒットモデルは、それぞれ60万台以上売れ、前面キャビのプラスチックを成形する金型を補修に補修を重ねて造り続けたのだった.

ソニーが13型から始めたラインアップは、他社の19型まで奇数インチサイズのフォーメーションに沿うものであったが、他社が13型を覆いかぶさる形で14.型を出し、18型を蔽いかぶさる形で20型を出したことで、大きな流れは、14,16,18,20、そして22型に至るフォーメーションとなって行った.

しかし、これがさらなる、ソニーの逆襲戦略に嵌る展開となったのである.その裏には、他社のサイズ別原価を推定するという前の章で述べたL2正則型回帰分析という離れ業があった、

こうして、ビデオデッキの棲み付く、いわば母港のような場所が構築されて行った.

◆ ビデオデッキと言うビデオ・コンポーネント

ビデオテレビというコンセプトが、理解されなくて、行き詰ったとき、河野が打った手は、単純だった.

デッキにチューナブロックを付けた、独立できるVTRコンポに変身させることだった.

実は、河野は持ち前の感覚で、ラジカセが、ラジオの音楽コンテンツを録音するいわゆる”エアーチェック”というインフォメーションの利用形態や生活様式が、すでに社会に広がっていたことから、テレビにもエアーチェックの時代が来ると予想していた.

最初のデッキSL-6300の構造は、チューナブロックをすぐ付けられるような構造と準備していた.

そして、SL-7300は、木製の側板を2枚付けることで、単品のVTRデッキに変身できたのである.価格は29.8万円であった.

SL-6300は、テレビに着けるためには、テレビのアンテナへの入力用のRFユニットの購入が必要であったが、SL-7300は、テレビと独立となっているので、裏番組や追っかけ録画などが、愉しめるコンテンツや機能が明確で、逆に操作が分り易かった.SL-6300を4月に発売して、その4ヶ月後の7月に発売できた.

テレビへの映像の出力には、大胆にもRCA端子を使ったので、これが、その後のテレビの多機能化を促すきっかけとなって行った.

つまり、チューナ付SLが、本流となって、放送方式という国家規格の桎梏から、テレビというメディアを、パッケージメデァイによってもっと開放したソフトウエア環境に飛出すための、大きな扉を開いたのである.

[図表8.2.3]

”ビデオソフト元年”は、週刊誌でも取り上げられるキャッチフレーズとなった.

テレビのプライス・エロージョンという値崩れに荒れていた量販店が、真面目に取り組んでくれたこともあって、動き始めた.

◆ ベータが暮らすことができる巣穴を求めて

さて、チューナ付のVTRデッキ、SL-7300は、順調な滑り出しを見せた.

ただそれには、新しいプロダクトとして、すでにできている環境に棲み付くための周到な配慮や、周辺との馴染むデザインが必要である.

丁度、フクロウが新しい環境で太い木の洞穴を探し、カラスやホトトギスが木の枝の平たい股を選んで巣を掛ける場所を探すようなものである.

まず、ビデオデッキは何所に置かれれば、良いだろうか.もちろんテレビのそばである.しかし上か、下か、それとも横か?

そのためには、カセットをどのようにデッキに装着するかである.

カセットを持ち、デッキの蓋の片隅のちょっとしたくぼみや触れて分る目印をつけそこを押すとその蓋がパッカと上に空いて、その下からカセットホルダーが勢いよくがしゃんと、上の飛び上げってくる.

カセットホルダは、薄い鉄板で組み上げられているので、無粋な音がして5センチ位背伸びするように上ってゆらゆらする.河野は、これを嫌ってエアーダンパーを付けることを主張した.担当したメカ屋は、そんな贅沢な、とは思ったが片側だけにスペースを見つけ、エアーシリンダーを採り付けた.静かにスート挙がって、意外なスマートさと高級感がでた.

本当は前面からカセットを押込んだり、吐きだしたりできると良いのだが、テープをカセットから引き出してドラムに巻きつけるメカニズムや、半自動的にカセットを吸い込むようになるのには、時間がかかったのである、

さて、上からカセットを装着するスタイルだとテレビの上に置くのが良さそうであるが、実際には、テレビのキャビが木製の箱状のものが良い.ただしその上には、すでに花や写真が置かれている場合もあり、キャビの天井板の奥行が10センチ位しかない場合も多かった、そのための専用のラックを用意してもテレビのインチサイズによって、多様なサイズとなり、デザインにも好みが出.

一番良いのは、テレビを載せて、デッキを下に入れるテレビ据え置き型ラックに入れるのが合理的であった.

本社のデザインセンターの部長の渡辺英雄は、13インチから18インチのトリニトロンが載るテレビ台のデザインを検討した.当時は、松下電器が”ウッディ・シリーズ”と銘打って、茶系のプラスチックキャビに木目のシボを付けそこに木目印刷を施して一見豪華に見える家具調のテレビとテレビラックを組み合わせて、大々的に宣伝を展開していた.

まさに木製の模造品であるが、堂々と”ウッディ”とやられると、日本人は、本音と立て前を使い分ける.松下電器らしいキャッチフレーズであった、因みに、クイントリックスというキャッチもソニーのトリニトロンの3に対し、4であるという機能とはほぼ無関係ではあるが、有効な呼びかけであった.

ただ、渡辺は、トレンドを観ていた.ビデオデッキは、やがてほとんどの家庭に普及し、そしてテレビ台の中、つまりテレビの下に置かれるであろう.現在のテレビ台で扉がついているものは、全て木の扉かプラスチックであるが、それをガラスにしようと決めた.

そして、トリニトロンを売る時、お客にガラスの扉付きのテレビ台も一緒に購入を薦めるようにしたいと考えた.

テレビ営業は、大崎工場に拠点を置いており、そこには4名の意気盛な係長と1人の後輩が配属されていた.工場長の吉田はもちろん足立部長を大切に遇したが、この若手の5人組もとりわけ大切にして、飲みにつれだしたりしていた.

これは、トリニトロンを買ってくれた顧客に.いずれはベータもという夢も売りこむことになった.

ガラスの扉は、強化ガラスを使い、簡単にお客様が自分で組み立てられるようにデザインされたが、輸送用の梱包材は高価になった.

渡辺は、デザインセンターの女性陣に、そのカタログを持って、北陸地方から東北地方のお店や、その顧客の家にまでおとづれ、感想を聴く調査隊を派遣した.

デザインの美しさもあって、好評だった.ただ、多くの家では既にあるテレビ台の中には、テレビの取説や、雑誌等が乱雑に収納されていたが、それを方つける必要があった.

ただ、そこにもし、VTRが収まっているなら、みんなが見える方が良いことで、モランなリビングになるということが歓迎されるというレポートが提出された.

また、その頃、テレビのチューナのET化、つまりメカ式にぐるぐる回してチャンネルを変える仕組みから、縦い列に並んだボタンを押す仕組みのテレビに、ヨウーロッパ向けデザインが始まっており、ベータを発売する前年の1974年には日本でも20型のKV-2010がETチューナ方式で発売されていた.

そうなると、リモコンもガチャガチャと音を立ててモータが回転する仕組みから、赤外線でコントロールするリモコンとなるに違い無いと、読んだ.

こうした、プロダクツが実際使われるフィールドに入り込んで、生活者の場でフィールドワークする探索研究は、文化人類学の方法論である.

マーケットリサーチでは、調査する対象の母集団に対し、サンプルをランダムに選んで、多数のアンケートを採るが、フィールドリサーチでは、生活の現場で、生活に関与し、そこに試作品を持ち込んでどんなインパクトを調査するエスノグラファが大切になる.

大賀がデザインを担当した時、ヤングラボラトリーというソニーと独立した組織を造った.それは、世界初の製品群を開発し試作した時、プライマリーターゲトとし続けた、若者達がどのように反応するか、そのラボに呼んで、見たり、触ったり、グループミーティンをして話し合ってもらうための研究施設であった.外部の調査機関では、秘密が漏れてしまう.

ただ、テレビとなると、実際の家庭のリビングとは異なってくる.

デザインという作業は、無形からある一つの形を造る作業である.無限の自由度から、ただ一つのつじつまのあったフォームと、周辺とフィットする条件と、目指すファンクションが機能することに関する全ての仕様項目を定めることである.

確かにサンプル数Nを多くした調査も必要であるが、Nを多くして知ることができる情報は、形式的にならざるを得ない.

結果の良否等の比較の検証には有効であるが、その深い理由は判らない.

たとえ、N=1であっても、ある試作品が、ある状況で、深くうなずいてくれる人が現れたとき、それは、観念として明確なイメージを構成し、信念となる.

無限の組合せ情報を整理して、形を生み出したデザイナーが欲しいのは、そうしたイメージや信念である.

こうしたデザインセンターに居た落合良をリーダとする女性陣が活躍した.

彼女らは、ウオークマンでも、顧客達の信念をデザイナーや宣伝部隊や営業へ伝える大切な役割を果たした.

営業部隊は、飛び込みの営業活動もやった.訪問販売である.価格的には、ちょうど手頃であった.

ヤングラボは、お買い上げカードにアンケートを書いてもらい返信用のハガキを分析した.

分析した結果は、意外な事実があった.それは所有する車のメーカであった.一番相関が高いのは、トヨタ車であった.

当時価値観分析が注目され始めており、ソニーは、吉田がヤンケロビッチのライフスタイル・インジケータという調査を、500万円を出し購入して企画スタッフに渡した.日本に本格的なマーケティング調査法が入ってきたのである.ODS社が仲介し、資生堂や日産やホンダ等が導入した.

それまでは、年齢や地域や職業等のデモグラフィック属性に基づく顧客分析が支配的であったが、社会心理学に基づく、価値観等のクラスタ分析が入ってきたのである.

例えば、「自己識別が強いホンダの車を運転している人は、交差点で止まったとき、隣に止まった車の車種やメーカを気にしない」等であった.

多分、ベータを買ってくれる人は、そうした価値観を確り持っているいわば先進層であると思われた.だが、実際のお買い上げカードの分析では、トヨタ車であった.

この情報は、営業が喜んだ.車のメーカは、その家の車庫を覗けば容易に判るからである.

一方、価値観クラスタは、観念としては理解できても、そのターゲットクラスタにどのようにアクセスしたら良いかが全く判らないからであった.

ヒット率は、お買い上げカードの分析結果の通りであった.その原因を理解する必要は無かった.効果があがる方法が見つかれば良いのである.

ただ、このヤンケロビッチのデータは、USでのトリニトロンのイノベーションで、新製品導入に、起死回生の結果をもたらすことになる.

◆ コンペチタの登場でマーケットは急速に立ち上がった

やがて、1年半以上遅れて、松下とビクターが同じコンスーマのVTR市場に乗り出してくると、立ち上がりかけていた市場は一気に加速して広がった.

幸田工場に隣接していたドラムの専用工場の1.5万台月のキャパシティがスケールアップのボトルネックとなることが眼に見えてきた.急いで追加の工場の検討が急がれた.

大崎は、トリニトロンのブラウン管と高級機の製造と技術部隊で一杯、名古屋の稲沢工場と一宮工場もトリニトロンのブラウン管とセットで満杯であった.

建物を造らないで済むのは、厚木工場のUマチック用の2階建てのドラム工場を転用するのが手取り速かった.それは2500台/月で中途半端だったし、Uマチックはまだ用途の探索段階で赤字続きであった.

大崎から参加していたスタッフは、厚木工場の平面図にX印をつけようとしたが、河野が反対した.

「ちょっと待ってくれ、私は、森園さんに恩義がある」と.

そして彼が主張し展開した戦略は、前代未聞の、ビデオ産業の未来のいわば業界エコシステムであった.

如何なる生物にも、天敵が存在する.天網(てんもう)恢恢(かいかい)疎(そ)にして漏(も)らさず、こそ、天の恵みでもある.

§2.2 アップ・サイジングというイノベーションの逆行現象

イノベ―ションの現象論として有名なハーバードビジネススクールのスター教授のクリステンセンは、ハードデスクやソニーのケースを研究し、イノベ―ションのデレンマの中で、その原因が製品のダウンサイジングで、それに対する先行プロダクツビジネスが、抵抗するからであると主張している.

ここでは、その逆のアップ・サイジングもイノベーションの重要な様態であること、つまりそこには、技術と製品が、4Pでの生態系として進化する過程であることを示したい.

◆ インステチューショナル・ビジネスへのアップ・サイズング

「音楽や画像や映像には、品位、つまりグレイドがある」と.

森園も、河野もクラシック音楽に造詣が深かった.

かろうじてUマチックは、生き延びることになって、やがてソニーの苦しい時代に大きな利益をもたらすことに繋がっていったのだった.

そもそも、1971年に発売した世界初のカセット式VTR(当初は再生専用機、のちに記録・再生可能機を発売)であるU-マチックは、家庭用として開発したがソフトウエアのプログラム記録済みテープの値段が高く、本体も安く作れない.

森園は、芝浦から本社の第2特機部を担当し、1962年に開発したトランジスタ式ポータブルVTR「PV-100」と、さらにEVの失敗の連続の後を受けて、U-マチックでコンスーマをねらったが、立ち上がりで躓いていた.

ただ、井深がカラーテレビの開発に注力する中、技術担当の岩間は、なんとしても、カラー用のVTRこそ、ソニーが何遍失敗しても成功するまでやり遂げる決心をしていた.

「5年間どんなにお金を使っても、人集めしても、赤字でも一切、口を出さない.大成功でなくてもいいからU-マチックを何とか活かしてくれ」と森園に託した.

それまでコンスーマに向けて、ダウンサイジング1本鑓だったソニーが、ビジネス用のB2B市場に正面から取り組む、アップサイジングに展開するきっかけとなった.

[図表8.2.4]

森園は「大企業の社内教育用にどうか」と考えた.企業なら、実験的な使い方をする人もいるに違いない、とアメリカで業務用VTRの販売に携わる角田浩一(つのだ こういち)に命じ、アメリカのフォーチュン誌の「トップ500」の上位の企業を狙って、「セールスマン教育や情報伝達などの社内教育用に最適なシステム」と提案しながら売り込ませた.

狙いは当たり、IBM、コカ・コーラ、フォードなどそうそうたる企業が大量に購入してくれたのである.これがいわゆる、「あなた方が抱えている問題のソリューション(解決法)を提供します」というソリューション・ビジネスの始まりだった.

コンスーマに向けての新製品のホールプロダクツは、システムでは、トータルソリューションと呼ばれる.

日本でも、特機営業部隊がコンスーマ用の国内営業部隊と別に組織化された、特機営業は、初頭教育用の視聴教育市場と共に、全国的に銀行に新入社員の現金の扱い方等の教育訓練用に絞って販売した.そのため、全国の地銀に100万円づつ預金もした.そして、やがて90%の銀行に納入することになったのである.

家庭用としては活かされなかったが、活躍の舞台を変えたことで、U-マチックは新たな生命を吹き込まれた.

ソニーが始めて正面から取り組んだ、B2Bのビジネスであった.

◆ ベータのソフトウエア―は何なのだろうか?

この新しい次の時代のテレビのコンテンツは、まだきちんとした生態系の中での位置づけが明確ではなかった.

ビデオ元年と銘打った新しいメディアのコンテンツでは、新しい混乱が起きつつあった.

ソニーは、映画のコンテンツを高速にベータカセットにコピーして配布するため、厚木工場に、その高速ダビングマシンを造るよう要請した.ただ、それは完成してが、購入してくれる映画スタジオは無く、そのようなビジネスを映画産業界が許すことは無かった.それらは、こっそり廃棄された.

1年半以上の市場投入が遅れたベータマックスは、1975年にようやく発売となった.”ソフト元年”を標榜していたソニーは、厚木の情報機器事業本部が、映画のレンタルビデオ向けの、ダビングマシンを50台開発していた.

ただ、ハリウッドは、ソニーを提訴した.アメリカ人が最も嫌う「他人の財産を狙うフリーライダ―論」であった.

逆に、映画業界から起こった.デズニーとMCRやユニバーサル等のハリウッドの映画業界から、著作権に対する提訴が起こった、

そして、これは、アメリカの映画産業を根底を揺るがす大きな事件となり、映像産業の位相シフトを起こすことになるのだが、これについては、章を改めねばならない.

◆ プロフェッショナル・ビジネスへのアップサイジング

一般に、業務用ビジネスは、ビジネス・ツー・ビジネス:B2Bと呼ばれる.一方、放送局や特定のハイテクを駆使するプロフェッショナル業界向けのビジネスは、B2Pのビジネスと呼んでも良いだろう.

森園が厚木工場へ移ってきて3年ほど経った1974年頃、米3大ネットワークの1つ、CBSの副社長ジョー・フラハティー氏が、「もっと軽くて便利で、少なくとも16ミリフィルムと同じ画質の放送局専用のU-マチックが欲しい.我々もアイデアを出すから、ぜひ開発してほしい」という申し出を受けた.

当時は、フィルムカメラによる取材の機動性の方が、大型中継車に大きなスタジオカメラや据え置き式VTRを積み込んで行うVTR収録よりも優っていた.しかし、ニュース報道は「即時性」が命で、VTRのほうが断然優れている.

フィルムのように現像やテレビ用信号への変換が必要なく、時間が削減できるからである.U-マチックが1971年に発売されると、CBSは業務用のハンディ・ビデオカメラと組み合わせて、独自の取材方法を編み出していた.

1974年のニクソン大統領のモスクワ訪問の時も、このU-マチックを使った革新的なシステムで他社を出し抜き、家庭に映像を送った.しかし、U-マチックはもともと一般家庭用をターゲットに開発されたもので、放送局で本格的に使うプロ用システムとしては、改善しなくてはならない部分がある.そこで、「放送局専用を」というお願いを持ってきたのだ.

何しろ、U-マチックは放送局用に設計した機械ではない、また厳しい要求ではあったが、技術者たちのやる気を駆り立てたのは、何よりも、「お客さまの欲しいものがはっきり見えている」製品作りということであった.他社との競争は考慮に入れることなく、ユーザーの要求をどんどん採り入れ、フィルムシステムで、コストと期限の勝負である.CBSの技術者は年がら年中厚木工場を訪れた.彼らは、理想の機械を得るために妥協を許さなかった.

これは、コンスーマ製品では、”ホールプロダクツ”と言われ、システム製品やシステムサービスでは、”ソリューション”と言われる.

そして1976年、ついに放送局用のU-マチックが誕生した.取材現場で、撮影から記録、編集のできる、小型で高性能の放送用U-マチック「BV(Broadcasting Video)シリーズ」の完成であった.この新しく生まれたニュース取材システムは、森園とフラハティー氏によって、「ENG」(Electronic News Gathering=ビデオによるニュース取材)と名付けられたステムを採用することで、放送局のオペレーションコストは大幅に下がる.世界中の放送局で、フィルム取材からENGへと移行が進んでいった.

こうして、コンスーマであれば、ニーズを満たすホールプロダクツ、システムの場合は、トータルソリューションが完成して行った.

これは、技術に明るい、先進的トップマネジメント同志が、開発目標を共有し、単に損得だけの目先のビジネスだけに捉われない、プロフェッション同士のP2Pのソフト・アライアンスの例といえよう.

イノベ―ションの現象論の研究者であるクリステンセンは、”ダウンサイジング”というキーワードで、ソニーの幾つかのケースも採り上げたが、この例は、そこには当たらない、B2C製品かたB2Bへ、さらにB2Pへの、いわば逆の”アップサイジング”とでも言うべきケースであった.

◆ 世界最大のブラウン管テレビへの挑戦

さて、トリニトロンが立上り、営業部隊は、カラーテレビの12%のシェアーの壁を破れなかった.もっと売れるはずというプレッシャをかわすためか、次ぎ次と難題を掛けた.

例えば、”トリニトロンは価格が高い”から、”トリニトロンは奥行きが深い”、そしてその極め付きが、「トリニトロンは大型ができない」というものであった.

営業担当常務だった大賀は、世界最大のカラーテレビへの挑戦というテーマを、大崎に出した.1976年に出した吉田からの答えは「32インチ」であった.

大賀は、100万円を売値と決め、100台を売ると宣言した.だが、結局全国営業所長会議で、大賀は、トリニトロンを一番売った営業所にこの32インチを賞品として渡す、と言ったが、反応は芳しく無かった.

100台がほぼそのまま、在庫として残った.頭を抱えた大崎工場ではブレーンストーミング等もやったが、水を入れ、金魚を入れた3Dライクの店頭用ディスプレイに転用すると言う程度のアイデアしかなかった.

大崎工場は独自に、NHKに直売をかけ、3台を持ち込んで、デモンストレーションを行って手応えを得た.

300人位のNHKの職員が、昼時に見に来てくださり、制作局とスタジオが欲しいと言ってくれたのである.

ところが、業務用の特機営業販売部隊が、動かない.理由は、NHKを担当する特機の特約店が商談をまとめる段階まで詰めると、NHKの門前のコンスーマ用の店が、他の製品とのボリュームデスカウントのプログラムを利用して、特機の店が出せない値段で横取りするというものであった.

これは、いわゆる営業の共食い関係である.盛田に直接訴えたが、「人事が絡むので、半年まってくれ」と言われた.ただこれが、厚木工場に新たな拠点を構えていた森園部隊が、情報機器本部としてプロ用のビジネスに専念して展開するきっかけになった.

情報機器事業本部が、国内外を含め、B2BとB2Pの販売網を直轄する体制となったのである.

とくに、USではやがてプロ専用のNGSシステムが開発されるが、そのトータルソリューションには、簡易編集機としてのUマチックが組み込まれることになり、販売代理店間の共食いを避けるため、販売店の選別やコントロールを強めると、独占禁止法が問題となる.

ただ、システム物は、インストールやトレーニングやメインテナンス等の周辺サービスビジネスを提供するという必要があり、それをビジネスとすることで、ビジネスモデルを確立して行った.

◆ 日本でのB2BとB2Pのマッチング

ただ、日本では、ことはそう簡単では無かった.

放送業界は、郵政省が「放送法」を基盤とし、NHKが開発をいわば独占していた.ただ、受信機は、通産省の管轄であったが、放送規格がベースとなっており、自ずと制限がある.NHKの技術研究所が、その開発も業界を指導する仕組みであった.まして、Uマチックは、従来の放送方式に無関係であったいわばベンチャーが口を出せる情況では無かった.

大崎のスタッフ達が32インチのトリニトロンを岡田組に頼んでNHKをおとづれた時、ある棚に、1台のUマチックが無造作に置かれているのを見つけ、いろいろ訊ねた.

「CBSからドキュメンタリー番組が、Uマチックのカセットで送られてきているのだが、デッキが無くて見ることができない」という事であった.

技研は、Uマチックを1台購入し、分解して徹底的に調べ、厚さ2センチに及ぶレポートを完成させた.結論は、これはあk定向けであって、業務用には向かないとされていた.

また、もし放送局として採用したとき、ソニーは365日、24時間の保守体制を採れるかという点の指摘もあった.守衛所に連絡してもらい、そこからエンジニアに連絡するメンテナンス体制では、全く話にならないということも指摘されていた.

しかし、この業務用のプロダクツの日本市場をこじ開けたのも、またもやアメリカの3大ネットワークテレビの業界であったし、プロダクツの持つ、機能と性能とその使がってである使能とプロダクツが目立って自らを売りこむ魅能という能力でもあったとも言える.

ただ、放送法という岩盤の上に立った郵政省とNHKの鉄のトライアングルを突き壊していったのは、アメリカのCBS放送局から送られた1本のUマチックのカセットテープであった.

つまり、ソフトの流れが、ハードの形を導くのである.

§2.3 次々と燃え広がるイノベーションの場: BA

◆ ソニーデザインはファンクション・フォローズ・フィクション

トリニトロンにそのデザイン思想が体現されたのは、井深が会長となって第1線を退いて後のベータマックスが発売された翌年の1976年であった.

ソニーのプロダクツのデザインの主要なモチーフは、直線とメタリックな質感と、モノクロームでシルバー&メタリックな色彩である言って良いだろう.

これは、ドイツでオペラ歌手として学んだ大賀典雄が確立した.大賀は、ドイツの建築や工業製品のモダンデザインをリードしたバウハウスの合理的な思想を大切にした.

”フォーム フォローズ ファンクション:形は機能に従う”を原則とした思想であった.

それは、近代化に遅れをとったドイツが、フランス等の技術先進国に追いつき追い越すことを目指し、工業的人工物は、自然を超えられるという信念にもとづいていたと言われる.

新製品という新しいプロダクツを世に問う時、開発者として訴求したいことは、この世に無かった全く新しい機能である.そのプロダクツが実現する、世界初の新しく実現できた機能である.

しかし、このプロダクツが世に出る時、その機能の働きのアドバンテーッジをすぐ理解できるヒトは限られる.ヒトが眼にするのは、そのスタイルである.

”デザインは、機能に従う:Form Follows Fiction”、は、ドイツが目指した工業化の方向と同じで、これは、ソニーと親和性があった.

新製品の開発に際し、パーツやブロックの開発担当者が採るデータによる評価は、αテストと呼ばれる.Previewing のフェーズは、プロジェクト内での専門家によるβ評価である.新製品/新サービスの開発する新形態は、想定したプライマリーターゲットCustomerの立場からのγ評価(C)評価の替わりとなる.

最初にどのように接近し触り感じ、どのように操作し利用するか.そのシナリオを想定し、フィクションを辿るいわばプライマリーターゲットのペルソナに主観参入する評価である.これを原理試作から、バージョンアップされる試作フェーズごとに評価し、全体共有の相互主観性を目指す.

幸運なことに、ソニーが目指したヒトの心身の拡張欲求の実現手段としての電子メディアのプライマリーペルソナは、ソニーのエンジニアだけでなく、トップからその全ての従業員に至るまでがそうであったことに尽きる.

ユーザの期待するベクトルと製品の特性のマッチング度が中心的なテーマとなる.ヒトが期待し感じるのは質的変数の心の状態であり、製品を開発するのは、量的変数の物理的な状態で、これらをマッチングすることになる.

すべては多くの心の望むところへと流れて行く川の流れのようなものだとすれば、それを素直になぞってみるようなデザインレビューが望ましい.これが、ユーザに成り代わって試作品を評価する内部専門家の役割、つまりβテストの所以であろう.

アルファテストは、設計者やデザイナーみずからが、それを手にし、どのように楽しむかを心に思い描き、ストーリーをイメージする.これを、後に本社商品本部のデザインセンター長になった渡辺英夫は、”ファンクション・フォローズ・フィクション”と呼んで、意匠デザインの審議会でも、モックや試作品を手に、まさに相互主観参入して、評価したのであった.

井深大がアポロ計画の調査をしたとき、このβテストに2兆円の1/3がそこに投入されたと記録に残している.井深は”1台稼働できれば、それを10万台作れば良い”と急がせる一方、品質と信頼性の保証について、その技術の動向に深い関心を持っていて、その分野の毎年の最新論文集に目を通していた.

ソニーのハイクオリティ・ハイリライアビリティのイメージは、こうした意匠デザインから設計デザインに至るデザインレビューに依るものであるが、これについては、次章に譲る.

その春、ソニーでは初となる中期計画が本社の仕切りで始められた.実はその前に大崎工場では、コンピュータのメインフレームの大幅投資計画を立案したが、盛田からそれは本社の専管事項であるとのことで、禁止され、本社の技術企画部が中心となってCADの仕組の見直しが行われた.

◆ ”知識共創の場”の機能が働くとき・・・サイテーション

安藤が提案したのは、ベータを含むソニー初となる3年間の中期計画であった.それは、技術の企画開発のキーデバイスとシャーシの進化発展計画であり、またトリニトロンのプロダクツに関するサイズ別、地域別の生産とマーケティング計画であった.

それもまた、盛田は本社の専管事項あるとした.

1976年、本社で各事業部の中期計画の発表が求められた.テレビ事業本部に技術部の塩田多㐂蔵部長は、毎週技術企画会議と商品企画会議を定例で開催していた.

それをベースに鈴木忠彦課長がインチサイズ別のラインアップ戦略で、16インチから22インチまで、4機種の高価格帯にETチューナのシリーズを並べるプレゼンを行った.

副社長の大賀が、「シリーズは駄目」という指摘があった.

また13インチにはボトムライン狙いばかりで、技術的なフィーチャを持った目玉が無く、「若者向け美しいテレビ」と苦し紛れに埋めていたのに対し、それは何だと質問が出た.

宣伝とデザイン担当だった大賀に対し、鈴木は苦し紛れに「これはデザインが美しいテレビです」と返した.

大崎は、仕方なく、16インチと20インチに絞ってETチューナを採用したテレビを発売した.

宣伝部の河野がこれにジェトセンサーとネーミンした.宣伝部長の浅井が予算をやりくりし、山手線の電車の中吊りの広告を売った.

当時になると、カラーテレビは、量販店の安売り競争に巻き込まれ、価格の下落が続いていた.

ボトムラインのテレビに比べ、2万5千円も高いテレビが大ヒットとなった.

大賀は、デザインセンターで13インチのトリニトロンのデザインコンペを行った.

まずデンダルが数十点つくられ、モックアップが10点位造られた.そして、大矢がデザインした従来のテレビと全く異なったプロダクツスタイルのデザインが採用された.

大賀は、それを持って大崎工場に乗り込んできた.ネーミングは、”サイテーション”、価格は10万円であると宣言された.

吉田は既に本社の人事担当副社長となり、事業部長は沖栄治郎であった、

既に、他社はソニーの切り拓いた13型に対し、1インチ大きい14型になだれ込んできて、秋葉原と日本橋の値切り圧力に対しメーカ勢は、色を変えたり、少しだけブラウン管の周りのエスかッション部分やベズル部分を換えたり、電子銃を変え、ネーミングを変えて”新製品”と称して、フィーチャリングして、値戻しを図って対抗していたが、価格はじりじりと下がり、14型も10万円を切って、店頭に積み上げて、一山幾らでと言うようなザラバ状態となっていた.

トリニトロンは、ブラウン管の金型を1社で償却しなければならなかったのに対し、シャドウマスク陣営は、10社以上が旭硝子1社の償却コストをシェアーすればよかったので、コスト高であった.これは、入り選別機構や電子銃でも同様であった.いわゆるデファクトスタンダードが持つ強みである.

ただ、シャドウマスクは、RCAに包括的な特許ライセンス料を支払う上に、シャドウマスクという色選別機構を製造するプロセスの鉄板コイルを蛇腹状に巻き取ることで、なめらかに生産できるという部品加工プロセス特許ライセンス等をバックビー等にも支払う必要があった.日本政府が支援してコンソ―シャムを組んで開発したのは、そうしたライセンスに対抗できる技術ではなく、あくまで集団で加工ノウハウを獲得することであった.

ソニーは、RCAには放送方式に関する特許技術は支払ったとは思われるが、こうしたブラウン管に関する製品構成や製造プロセスの特許ライセンス料は支払わなかった.

ただのサンディエゴ生産を見越して、アパーチャグリルの一部をバックビーに発注することで、大日本スクリーンに対するライセンス料の支払も無かった、

しかし、ようやく13型で10万円を切れるコストダウンがそうになってきたとき、持ち込まれたのが、ETチューナ化しての10万円と言う難題だった.

エンジニア達は、しらけていた.トップと言っても、技術の分らいトップマネジメントは、気楽でいい気なもんだ、言ってみれば、無視すれば、良いと言った雰囲気だった.

そもそも、ジェットセンサーシリーズを反対した大賀さんの意図は、トリニトロンは全てETチューナであるとする宣伝戦略だった.

実は、これを重く受け止めていたのは、吉田の後を受けて、テレビ事業部長となった沖栄治郎であった.沖は、早稲田の電気工学から直接東通工というソニーの前身に入社し、高圧の真空管計測機等を細々と造ってNHK等に納める仕事等からの生え抜きであった.大賀が入社してマイクロテレビの製造技術部長となった時以来、ソニーでも年齢でも先輩となる沖は大賀を支え続けてきた.

ソニーには、生え抜きで年齢も実力の上の者であっても、外から参加してくれた者には、1目置くという伝統を持って遇するのが当たり前になっていた.

沖がマイクロテレビのセットを開発していたが、いよいよ、トリニトロンのブラウン管の目途が着いて、盛田や岩間がシャドウマスクをあきらめたとき、沖の部隊が、トリニトロンのセットの開発に投入された.その時、大賀はCBSソニーのためにソニーを離れることになった.またクロマトロンの立上にたづ触っていた部長クラスは、大崎から離れた.

大賀が、サイテーションのデザインモックを持って大崎に現れた時、沖は、トリニトロンの1連のセット開発を終えて、トリニトロンセットの大量生産工場である一の宮工場長として赴任し、そこからの大崎工場のテレビ事業部長として帰還したのであった.そして、大賀も、井深が一線から退き盛田体瀬に替わるなか、CBSソニーの成功の成果を踏まえてソニーに常務として復帰したのである.

二人は、大崎工場の赤い絨毯が敷かれた7階のVIPルームで対峙した.

大賀が主張するように、トリニトロンの全ラインアップを2万から2万5千円も高い機種に変更すれば、お店から弾かれ、営業部隊は、仕事を無くすであろう.そしてなにより、一の宮を始め、大崎や藤沢等のセット工場ばかりでなく、ブラウン管の稲沢工場もさらにひいては、関係会社も成り立たなくなる.しかし、大賀を説得するのも困難であった.さらに盛田に対し生産や技術の事情を説明するのは、もっと困難であった.

その週末の土曜日、沖は係長以上のセットのエンジニアを、大崎工場の7階の中央会議室に集めた.会議室の隅に、大矢のデザインした13型のETチューナのモックアップが、置かれていた.

沖は、「みんなが、このプロダクトプランについてどう考えるか、このプロジェクトをやるとすれば、それは何のためにやるのか、その目的や意味につて、今日一日議論をし、考えて頂きたい」といって、会議室を出た.

沖は、プロジェクトのフィロソフィーや目的を問うたのであった.

議論はあまり活発にならなかった.また、議論は、可能ではないという理由や、もっとやるべきことがあると、迷走した.

ただ、それまで苦労して世界のデファクトスタンダードのRCAに挑戦し、世界でただ一社挑戦して生き延びてきた.

また、カラーテレビとしても、常に世界1の技術開発に多くの貢献をしてきた.

世界1のトランジスタ・カラーテレビ、世界1のパワートランジスタ開発による世界1の広角偏向角のカラーテレビ、NTSCのカラー処理用の世界1のファインパターンのICを開発し、ベータの立上を成功を支援したこと、電源回路の1Kgの鉄の塊のトランスを半導体化して重量と消費電力やコストも大幅に削減したこと、等などが、ぼつぼつと語られたが、発言は決してネガティブや悲観的なものばかりではではなかった.

◆ 毎期の達成目標というマネジメントの提示

沖は、事業部長になると、大崎工場の毎半期の目標を打ち出していた.例えば、その当時の目標は、”製造のストレート通過率を97%にしよう”というものであった.

トリニトロンの製造工程は、コンベアによる流れ作業で、前段の15人位のシャーシーの組立て工程と、後半はその半分の7名位の調整仕上げ工程とにわかれていた.ピッチタイムは、2分足らずであったので、総工程の総標準作業時間は、400分位であった.従って一ラインあたり約5000台/月の生産量で、それが大崎工場だけで、A~Fまで6ラインで約3万台/月であった.その他には、大崎の3倍の藤沢工場と基幹工場の一之宮やサンディエゴやブリッジエンド工場があった.

検査工程が、前半の工程の最後、および後半の工程の最後にあったが、工場からの出荷検査の3か所があった.ストレート通過率というのは、その全てを合格して通過する割合を示す指標である.

コストダウンのため、作業手順を決めた作業標準書が造られて、1/10万時間単位で改善が行われていた.

大崎工場は、事業部長のおひざ元の工場であり、最も先進的であることがもめられていた.

毎年のはじめに打ち出される今年の目標の宣言を工場の課長クラスの幹部の運営会議に打ち出すため、その設定に、沖は心を砕いていた.

それは、ソニーを取り巻く外部環境の変化と情況の認識、そして、先期にソニーやテレビ事業部が進化し獲得したこと、先期の目標の振り返りと、そして今季の目標の発表であった.

それは、各担当課長達が持ち帰って、自分達の業務に翻訳しそれを各組織の中での運営の目標設定に使えるものでなくてはならなかった.

トリニトロンの開発を沖部隊完成させ大崎工場に製造ラインを引こうとしたとき、井深から待ったが掛けられた.

「ベルトコンベアは、まかりならん」というものであった.非人道的である、というものであった.

確かにピッチタイムを決め、作業を機械的にヒトが機械に指令されて仕事をするのは、人間にとって、機械に隷属され、いわば機械に仕える奴隷のようものになる.

かといって、それに替わるシステムは考えられない.”井深さん、分業は、アダムスミス以来、それに勝る仕組はありません.他社は全てコンベヤシステムで、それを止めたら、競争に負けてしまいます”と、進言した.とは言っても、井深さんのそれは、単なる思い着きや単なるアイデアではない.

実は、クロマトロンでは、”ワンマンプロダクション”という仕組みにトライアルしていた.当時、ボルボがハーバード・ビジネスレビューで、論文を発表していたが、ソニーのそれは、数人がチームを組んで組立て作業を進めるやり方だった.

それは、マイクロテレビでも、少しずつ検討していて、マイクロテレビでは、最終検査者が自分の印鑑をプロダクツに着けたタグに貼るというところまで、自主性を重んじるやり方であった.

ただ、クロマトロンでは、生産性が悪く、生産量も挙げられなかった.

そこで、考えたのが、作業者が自分の作業のペースを、それぞれの判断で決めることができる、流れ作業ができるコンベアの仕組であった.

「セルフペース・コンベアシステム」と命名した.

「作業者が、自分でボタンを押すと、組立て用のコンテナが目の前に来る.自分の作業が終了したと判断をしたとき、終了ボタンを押す.そこで次の作業者の所に流れて行く」.

では、作業が遅くなって長引いたらどうするか、そのためには、各工程の間にバッファーとなる仕掛用の横丁通りを造って2~3台分を貯めて置くのである.

つぎの作業者は、ボタンが押せば、立つことなくそこから自動的に次のパレットが出てくるものである.

それでもただ、バッファー仕掛がいっぱいになると、作業者は手を挙げたり、お助けランプを押すと、ラインリーダかサブリーダが駆けつけてラインからオーバーしたパレットをはずして調整した.また、翌日には、作業分担を変更して、ラインバランスを取り直した.

こうした工夫は、ライン習熟の法則という概念の発見と、そのマネジメント論へと発展した.が紙面の関係で省略する.

[図表8.2.5]

この他、作業者達が自主的に、統計的品質管理の手法を使って、作業改善をする勉強会を開催し、毎年春夏には、成果発表会が、各工場で開かれた.その中心となったのは、ラインリーダ達であった.

事業部長が掲げる毎期の目標は、こうした品質の成果に関するものが多かった.

開発部から来た係長は、製造課長だけでなく、作業標準や訓練を担当する製造技術や、生産設備や治工具を秋発する生産技術や、モジュールやサブアッセイを外注に発注して調達する公務や、キーパーツや資材を調達する資材部門や、検査や、生産計画を担当する課長たちは、こうした品質に関する目標をそれぞれの分野で引き受ける形に消化して、目標に分解して課のメンバーに課内会議等で議論した.

井深や岩間や吉田依頼、品質に関する関心には、ソニーブランドへの顧客の期待を社員としても感じていて、それに対する議論や異論は無かった.

しかし、問題は、いわば専門家集団でもあった係長クラスだった.そこで、リーダクラスに、品質管理の7つ道具の勉強会やゼミナールを開始し、作業者達を教える場を造ったのである.

運営会議の課長メンバーは、事業部長から直接聞いており、無自らもそれを展開する立場にある.

リーダ達は、何やら統計的品質管理とやらの勉強会をやっているようだ.

誇り高き係長達は、上下のサンドイッチ状態となり、事業部長の目標を理解する状態となった.

とはいえ、沖は、リーダとして毎期の目標を設定するため、真剣に準備し、事前に係長達や部長や課長やスタッフが準備する内外の情報、さらには、ソニーのトップマネジメントの考え方を理解する必要があった.

ただ、今回の大賀からのプロダクトプランに関する目標は、数値や品質や信頼性に関わるものではなく、明確で具体的で、そして何か、心に響くものがある様に感じた.

◆ ゼロから1を生み出す対話場の展開

再び、中央会議室の技術部の課長や係長の議論の場に話を戻そう.

昼飯に、かつ丼が振舞われた.

みんなの想いは、お腹も膨れたこともあり、また、最初に答えが、それも唯一で、明快でスジのよさそうな、解が提示されていた.そして、沖さんがみんなに命令でなく、みんなが信頼されていること感じ取っていた.

昼休みの間に、改めて、モックに触ってみる者もいた.

それは、従来のテレビとは.全く異なったユニークな、何か新しい宇宙から飛来したような姿に見えた.メカ式のロータリーチューナが無く、チャンネルボタンが9個横一列に、それも画面となるブラウン管の上に真っ直ぐ並んでいた.

サイテーション、つまりその言葉意味するものは、見たい番組に直接飛んで行けるソニーが所有して、大賀や盛田が自由にどこにでも飛んで行ける小型ジェット機の名前であった.

ジェットセンサーは、大賀の反対を押してありンアップした16型と20型のETチューナのトリニトロンであったが、ネーミングと山手線の中の社内釣り広告という奇抜なアイデアで、ヒットしたが、それも、ぐるぐるチャンネルを回して目的地に行くのではなく、直接そこに飛んで行けるというイメージを示唆した絶妙なキャッチコピーであった.

また、ドイツでは、ET化が進んでおり、メカ式のガシャガシャとうるさいロータリーチューナは、五月蠅いだけでなく、故障率の高いブロックでもあり、特に温泉地では特に硫黄成分で、劣化がひどくトラブルが多発し設計者が改修に駆り出されていた.

アメリカやイギリスに工場を造り、大勢の仲間が異動して働いており、現地の優秀な人材も働いていたが、やがてそこにもETチューナ付テレビを導入することになることが予想できた.

そうは言っても、大きく、将来を見た時、13インチでも2万円も高くては、売れないだろうということも予想できた.

つまり、ETは何故コストが高いのか、13型のシャーシはもっと抜本的なコストダウンはできないのか?

議論は次第に、明確な駆動目標を実現するための、サクセスストーリの探索のため、技術的な各論へのいろいろなブレークダウンと、その組み立て論とが展開されて行った.

これは、今まで不可能と思われたトリニトロンのプロジェクトのF-Capsの方法論でもあったし、何より成功体験からの自信からでもあった.

井深さんが現場から離れられ、具体的なプロジェクトテーマを設定するトップが居なくなっていた不安を、デザインという観点から切出す新しいアプローチが始まった瞬間であった.

◆ セット部門から上がった火はブラウン部門に広がった

受像機事業部が何やら騒がしい.と同じ大崎工場の33号館の電子管事業部は、隣の34号館の事業部のあわただしい動きが気になった.

それはどうやら13型の新製品のプロジェクトだと判った時、電子管事業部の開発部門も、それを受けて立とうという雰囲気が盛り上がってきた.電子管事業部は、最初に300人ほどのクロマトロンで苦労した人びとがいたが、本社でトリノトロンのブラウン管の開発をこなした係長クラスが大勢異動してきて、混成部隊となっていた.そして久しぶりのプロジェクトを待っていたように動きだしたのだった.

丁度、発光力の高い希土類を使った蛍光体を、四国の日亜化学が、提案してきたところで、その塗布条件の改発をしようとしたところであった.

新しい13型のブラウン管の試作が受像機の技術部に届けられた.トリニトロンがきりっとして良さがさらに引き出されたように感じた.

◆ ETチューナのコストの壁

問題はコストであった.

10型のBシャーシを基本としてコストダウンが検討された.いわゆるゼロベース戦略という発想法がある.全てをゼロとして、無くして考える.そしてそれが必要であったら、その最小限だけを補充してみるのである.

テレビでは画面が大きくなるにつれて、画面に掛ける電圧は高くしなくてはならない.従って消費電力も大きくなり、材料も多く使うことになる.

もし10型の回路で13型ができれば、それに越したことはない.そもそも10型は、後に副社長となった森尾稔が、ブラウン管の評価Gp.の町田弘正に所属していたのを、バラックの評価装置を開発していたが、受像機の設計部隊に充当された始めの仕事であった.

この10型は、キャビが小さいこともあって、内部の熱が高く、それだけ信頼性が、良く無かった.しかし、それを下敷きとしたことで、かなり安くはなった.

ただ、キャビは、プラスチックでそのデザインから複数の型代が嵩んだ、また塗装代もあって、メカにはコストが安くするには、多く生産する必要があった.

そして何より、ETチューナのブロックがやはりコスト高であった.

大賀は、タッチしただけで、その局に繋がるのが良いと主張していた.だが、タッチしただけでなく、そのヒトの指に反応が返る補プが良いのではないか.とも言っていた.

[図表8.2.6]

図表8.2.6は、1977年KV-1375 Citation

もしタッチしてセンサーが感じる方式にするには、このテレビだけのために半導体のパターンを起こす必要がある.もしヒットして60万台も売れれば良いが20万しか売れなければ、償却コストは3倍となる.

採用したアイデアは、プッシュロックタイプ、つまりプチッと押し込んでそれを感知し、プチッと押すと戻ってくるプシュプッシュ型スイッチを使うことだった.

”10万円で売れます.”と沖が宣言し、スイッチを入れた.明るいきれいな画が出た.

笑顔でうなづいて、立ってサイテーションに近づいて、チャンネルボタンを操作した.その顔が固まったように思われた.沖は、大賀が座っていた正面を向いたままだった.

大賀は、チャンネルボタンを、何遍も何遍も押して、感触を確かめていた.沈黙がしばらく続いた.

大賀は大きな体をゆっくりと元の関に運んで座り、”沖さん、ありがとう.これで行こう”と応えた.

大賀の示した具体的なデザインという目標にその思想を受け止めた事業部が返した答えが受け止められた.

そして、”これには、10億円の宣伝費を掛けよう”と宣言した.

それから、闘いの火は、宣伝と営業の場に燃え移って行った.

◆ 導入と宣伝部門の場のイノベーション

宣伝部は、トリニトロンの日本での立ち上げに大きな役割を果たしてきた.”タコの赤ちゃん”や”蟹の赤ちゃん”シ等の赤ちゃんシリーズや、 ジェットセンサーシリーズでヒットさせた河野や彼を支え続けたのは管理の浅井であった.

丹念なメディアミックス政略が練られた.まず新聞に使い易さと斬新なデザインを強調した解説広告が打たれ、やがて登場する新製品の予告が成された.

また、量販店には、10億円の大量宣伝が打たれるという導入準備キャンペーンが行われた.そして導入時にはすぐ購買につながるテレビ広告が大量に流されるというプログラムチャートのパンフレットが量販店向けに用意された.

宣伝活動それ自体を宣伝したのである.

1977年5月に、まず秋葉原と大阪日本橋の量販店中心に導入が開始されると同時にテレビでの宣伝が開始された.量販店は、大型テレビの年末商戦明けの、春の新学期に向けて、仕入れを急いだ.

しかし、急に新しい部品の生産が間に合わなかったので、営業部は、入念な全国に対する配分計画を練り挙げていた.地方の系列店は後回しとなったが、それは、うるさい量販店を優先する形であったが、民放のネットワークのCMの展開も読んだ結果でもあった.

ただ、意外なことに、仕入れた量販店の店頭の動きはにぶかった.幾ら東京と大阪の都会を優先したといっても、見たこともない斬新すぎるメタリックなデザインは、どのような部屋のどこに置いたら良いかのイメージができないためか、ピンとくる顧客がいたのも事実であったようである.そして、この情報は、量販店の中を駆け回り始めた.

しかし、量販店が大量に仕入れたという情報は、地方の販売店に広がった.テレビ営業部隊は、配送に時間がかかる遠隔地から丁寧な配分計画を生産量に合わせ、配送して行った.

月々のソニーの13型の出荷情報は、通産省のとりまとめた出荷データで、各社がその新機種のインパクトを注視視し始めていたが、量販店も注視していた.

ソニーの13型の出荷台数の伸びは、順調だった.そして、量販店は、この機種が全国で受け入れられていると確信し始めた.この確信は、量販店の販売員に伝わった.そして遂に量販店でも売れるようになったのである.

そしてその連鎖は、地方をも動かし始めたのであった.

しかし大崎工場は、その情況を複雑な思いで見ていた.何しろ、10億円で結局10万台を売ったが、それは、1台に着き1万円の宣伝費、つまりサイテーションの前面ガラスに1万円のお札を張り着けて売ったようなものだと思ったのである.何しろ1/10万時間単位で、作業改善を積み上げてきたのだったから.

沖は、このプロジェクトの先を考えていた.それが、M10(エムテン)と呼ばれた、徹底的なコストダウン計画プロジェクトである.

◆ アメリカで頓挫したETチューナのプロフィールシリーズ

日本で、破竹の勢いが付いたプロフィールシリーズであったが、USに導入した、18,20、22インチのプロフィールが全く動かないと、ソニーアメリカからテレックスが入ったのには、驚いた.

ソニー・オブ・アメリカは、ベータマックスの導入に向け、営業人を刷新していた.鬼木を日本の海外部に異動させ、現地採用に変えてUKで営業担当だった並木をUSに移動し,テレビとコンスーマ用ビデオを担当させていた.

並木は、外部に対してだけでなく、内部に向けてもタフネゴシエイターだった.

当時、サンディエゴ工場が立上り、工場長の小寺淳一の元、ロッシーニと森本が支援しフル回転をしていた.

ただ、USA自体が、いわば国難とも言える時期でもあり、価格決定は、いわば、貼り尾根の綱渡り状態であった.

アメリカは、国内部品の調達を引きあげるよう、メイドインUSAとするためのローカル産業調達法や、輸入品にはサーチャージという超過関税を掛けた.そして円高を進めていた.

一方、日本からの輸出にはダンピングを提訴し、日本で部品を半製品に組み立ててキットとして輸出する価格には、商務省が安売りを見張っていた.

また、その逆に、日本から高いプライスでアメリカに輸出し、日本で利益を出して、アメリカで利益を出さないと、国内課税当局であるIRSが、トランスファー価格税として徴収すべく、高値売りを見張っていた.

ニューヨークでは、並木がトリニトロンの値下げを要求してきた.サンディアゴからの出荷価格を下げないといけないが、赤字になると地元やIRSが黙っていない.かといってソニーの売上の大半をテレビが担うようになっている以上、輸出価格を間違えると、今度はソニー本体が赤字となる.

それに加えて、為替レートが切り上がって来ていた.

沖は、100機種近くにラインアップが増えてきていたトリニトロンンのサンディアゴへの輸出価格を、電話会議で調整していた.

相手はサンディアゴの森本、そしてニューヨークの並木である.

こちらは、A41ページの表に、現在の船積み価格と、新製品を含む来期の計画とその原価率がある.

その計画表は、すでに前日までにサンディエゴには、テレックスで知らせてあり、サンディゴでは、それを元に、工場出し価格をはじきだしていた.

来期のラインアップは、すでに、大崎工場で行われたラインアップ会議で、並木やソニーオブアメリカの社長の田宮謙治等も出席して決定していた.

並木は、市場分析から、他社に引けを取らない希望の売値を算定していた.

電話会議は、3時間以上係ることもしばしばあった.

導入したベータマックスも、VHS勢が参入して来て、価格が下がり始めており、ソニーアメリカは、そのキャンペーンのためにもキャッスを必要としていた.

そうしたぎりぎりの価格付けであったが、トリニトロンでは、日本国内でヒットし始めたETチューナのプロフィールシリーズが、勢いを増していた.

それは、それまでの家具らしいテレビから、オーディオのコンポーネントのような、サイテーションが切り拓いたプロダクツ・スタイルが、ベータの登場と相まって、その機能の合理性が理解され始めたこともある.

つまり従来は、空中を飛んでくる電波の放送をチューナで受けるだけでなく、ビデオデッキからの映像も、RCAジャックから見られるようになったからである.

また、日本は、世界に先駆けて、テレビの放送のフォーマットのステレオ化を進めていたことも後押しとなった.スピーカも2個を付ければステレオとなるのである.

そして、ベータの映画ソフトのステレオ化が進むと、テレビは、入力も出力もいろいろな端子を持ち、いろいろなコンポーネントと組み合わせることができる、家庭のエンターテインメントとニュース等の情報センターともなってきたのである.

◆ 当てと”ふんどし”は前から外れる

ところが、満を持して、意気揚々とアメリカに導入したプロフィールシリーズの16型、18型、20型がほとんど動かなかったのである.

並木が調節沖の国際電話を掛けてきたのは、当然であった.もっと思い切って値を下げてくれ、と.

沖は、エンジニアの田中健二課長とスタッフを連れて、すぐアメリカに飛んだ.

そして、サンディエゴには寄らず、サンフランからロスで、店頭の情況を見た.

売値をチェックし、店員や店のオーナの話しを聞いた.フィールド・ワークである.

ETチューナ時トリニトロンは、棚に飾ってあったが、同期が外れて映像が乱れ斜めの白黒の線がちらちらとしていた.客が近ずくと、店員がさっと近づいて、チューナ部のカバーを開け、中のボタンを押して周波数を調整した.スパッと周波数が合うとパット美しい画が出た.

店員は、どうだとどや顔を客に見せた.

こうして、顧客の注意を引いて、会話を引き出すのも、セールスプロモーションの一つであった.

ただ、彼は、客がこの難しそうな顔を見せると、日本製の関西系のメーカのテレビを、しきりに誘っていた.同行した現地のソニー社員が、「多分、彼は禁じられているスニップを、握っているようですね」と言った.スニップは、店には内緒にもらっているチップのようなものである.

ロスでは、店のオーナが、オフィスの机の引き出しから、紙を引張り出して、ニューヨークやフロリダ等で売られている先週の店頭価格の売値の一覧表を見せてくれた.小さな店でも、こうした情報の共有ネットワークが全米で張られていることに驚いた.

日本でもそうだが、例えば、四国で18インチの東芝のシェアーが急に上がったとき、東芝が、旧機種を松下のおひざ元でたたき売りをすることがある.またその逆もあった.

ETチューナの16,18,20型は、なぜアメリカでは売れないかである.もし、このメインのラインアップが全滅すれば、テレビ事業部だけでなく、サンディエゴ工場も、そしてソニー全体も大変なことになる.

こうして、沖達1行は、ニューヨークに到着し、その晩は、ニュージャージに棲んでいた並木の家で、すき焼きパーティに招かれた.

並木の家には、ETチューナの20型のプロフィールとベータマックスが自然におかれていた.

東京でラインアップ会議でトリニトロンのETチューナのプロフィールラインアップを議論した時、ケーブルテレビが普及しているので、ソニーの先進的な客がこの高級シリーズを買う場合は、ほとんどケーブルテレビで、その場合リモコンはセットトップボックスというケーブルテレビのシステムオペレータがレンタルするセットトップボックスとそのチャンネルを沿い宇佐するリモコンがレンタルされるので、ソニーがリモコンを付けるヒッツヨウは無い、と決定していた.

翌朝、マンハッタンのソニー・オブ・アメリカ本社で、打合せを行った.

◆ マーケットリサーチの抽象データと具体データの補完

日本との違いは、何か?

一つは、この時点で日本がアメリカよりフォーマットで進んでいた点があった.それは日本では、テレビ番組で音声多重というステレオ放送が始まっており、テレビのホーマット技術が進んでいたのである.そしてベータ等のVTRもステレオ化を進めていたのである.

また逆に、アメリカでは、ケーブルテレビが全国ネット化し始めていた.特にニューヨークの郊外等では、普及率は、20%を超えていた.

吉田進が購入して更新していたUSのライフスタイル・インジケータのデータは、企画Gp.の中では、解説レポートが毎年事業部内に向けて発行されていた.

それまで、日本国内の調査では、地域や職業や年齢や性別等のいわば、ヒトのハードな属性をもって、行動を類推するマーケットリサーチだけであったが、ODS社から購入していたヤンケロビッチによる社会心理学の価値観分析によるアプローチは、アメリカの人々の行動や考え方が、ベトナム戦争を通じて大きく変化しつつあるということだった.

それまでのピューリタニズムの、価値観が失われ、いわばヒッピーに代表される” meism ”というでも言うべき自己中心主義が出現しているというものであった.

それまでのアメリカンドリームを信じ、良く働けば明日は良くなるワーク・ハードやアップワードもビリテイ志向、家族を大切にするファミリズムで日曜日には大きな車に家族全員が載って教会に行くと言った家族中心志向が崩れつつあるというものであった.

車はその象徴で、世間から見ての成功のクラスを示す象徴としてキャデラックはその代表とされていた.しかし、最近は、日曜日には、息子や娘は、それぞれ自分達の車で、親と反対の方向に遊びに出かけるというものであった.

それは、音響機器やテレビ等の電気製品でも、家族の中でそれぞれ聞きたい音楽や観たいチャンネルを自分の部屋で観たり聞いたりするようになってきているというものであった.

そう言えば、ラインアップ会議で、22インチのテレビに、「取っ手が必要である」理由は、「これはポータブルだから」と言われた時の違和感が、ようやく納得できたのである.

さて、並木宅でETチューナのプロフィールを見た時、そのテレビの上には、ケーブルテレビの設置トップボックスがった、そしてチャンネルを変えるには、そのチューナのリモコンを操作していた.それはまだメカ式のロータリーチューナであった.

並木夫人のすき焼きを御馳走になりながら、話しがアメリカ人のテレビパーティに移って行った.それは現地駐在の若者だったが、彼に依れば、とんでもないパーティだったという.

ボクシングの試合の中継で、その友達は、20ドルをケーブルテレビのペイチャンネルに払ったので、仲間に声をかけてくれたのだったが、振舞われたのが、ハンバーガとコーラとポテトチップスだけだったという.ケーブルテレビのビジネスモデルは、300チャンエネル位ある中から20チャンネル位をベイシックパッケージとして安価なサブスクリプション契約料を払う.そこにCMも流されるいわば、購読料と広告が混じった雑誌タイプである.

[図表8.2.7]

図表8.2.7は、1979年KV-20SX1,18SX1,16SX1

ラジオに広告を付けたビジネスモデルで、一気にマスメデジアとして登場したのは、1923年にピッツバーグで開始されたものである.GoogleやFacebookのビジネスモデルも、収入の80%以上は、アドワードやアドセンス等のノーベル経済学賞等の研究成果を活用した広告モデルである.

ケーブルテレビは、その先を行っていた.つまりカロリーの高いコンテンツのスポーツや映画の専門チャンネルには、個別の契約料を設定していたし、ボクシング等の特別イベントなどでは、その番組だけの高いチケット料を設定していたのである.

ただ、20ドルも払ったにも関わらず、わずか1ラウンドであっけなく勝負がついてしまったのである.しかしそこは愉しみ方が上手いアメリカ人である.その後も盛り上がって、友達仲が深まった.

その友達は、ちょうどプロフィールを買ったばかりで、それも仲間に自慢したかったのだったが、映像もきれいだし、デザインも良く、チューナも最新式だと説明していた.しかし、ETチューナだと何か良いの質問に応えるこことができなかった.リモコンが付いていなかったからという.

確かに、ケーブルテレビが普及し始めたといっても、まだ17%である.ましてガジェット好きなアメリカ人にとって、何か操作できる玩具のようなものは、たとえそれが役に立つものでなくれも、自慢の種になるものが必要ではないかということになった.

こうして、そこでリモコンを付けることが決まった.その翌日はセレモニーとなって、各所にテレックスで通知された.

製番から機種のシリアルナンバーまで特定した回収計画が出され、梱包がされていても出荷前のものは、開梱されクッション材やモコンや取説が取換えられ再パッケージとなった.そして新製品としての回収製番が発行された.値付けを少し高くすることで、店頭の混乱を回避した.

これは、ベータとの組合せ販売プログラムの効果もあって、一大ヒット製品となった.もちろん、リモコン無しのモデルも捌けたのである.

このプロフィールシリーズは、大きなヒットになった.

そして、この自信が、プロフィールスターを誕生させるのである.

§2.3 トリニトロンのSABフォーメーション

◆ SABフォーメーション

そして、遂に、スターテレビのプロフィールスターが誕生したのである.

[図表8.2.8]

図表8.2.8は、1982年KV-22XR1 Profeel Star

デザインセンターの次長であった渡辺英雄と同じ本社商品企画本部のトレンドリサーチセンタの森本博行は、SABフォーミュレーション戦略を立て、広告活動のフレーム理論を造った.

そこには、役者が揃っていた.

それは、テレビが放送だけでなく、マルチメディアの映像を写しだすモニターのコンポ―ネントとして、のスター誕生であった.デザインもオーデオ・ビデオ機器が家具から、システムコンポ―ネントとして、ブラウングッズから、メタリック・シルバーやその後ブラックコンポと呼ばれる時代を切り拓く、エポックメイキングのプロダクツの誕生だった.

[図表8.2.9]

ETチューナ化から方向付けを図っていたが、ソニーが大型化に舵を切るにつれて、テレビもまた大型化に舵を切っていたが、それが画質の改善という要求を大きくした.

大崎工場のデザイン室の齊藤共長がプロフィール・プロとなるデザイン22型のディスプレイのデザインを造った.

大賀は、このデザインを「まるは丸く、四角は四角く映る必要がある」という大賀の主張であった.

丁度、日本では音声多重が始まり、ベータマックスもステレオ化に舵を切っていた.USでは、ステレオ放送はまだ始まっていなかったが、日本からのVTRがステレオになるにつれて、テレビもスピーカが2個付くのが主流になって行った.これはパッケージメディアならではのホーマットの進化の速さという利点であった.

カナダではキャプテンが始まり、フランスは電話からミニテル、ドイツやUKでは文字放送のテレテックス等が1980年ころから始まりいわゆるニューメディア時代が到来していた.

◆ M-10プロジェクト

このイノベーションのダ4フェーズ、つまりペネトレーションのフェーズでは、スケールアップのため、少しの改善が大きな利益を生むことになり、細かい目先の問題に注意や関心が集中することになる.また、小さな異常が大きなリスクに繋がる危険があり、マネジメントパワーが、統制に意を使うことで、マネジメントパワーの経済性を追求する傾向がでてくる.そしてマネジメントが、KPIを数値、特に達成率や売上や利益等に集約して行く傾向を強めることになる.

こうして定常的な業務の効率化が進むと、組織は業務の分担が明確になり、安定化が進む.しかし、組織の内部の自由なエネルギーは失われ、当初の熱量は冷めて行く.

”サイテーション”というデザインは、そこに外部の社会との闘いという、非連続的な旗印を掲げるプロジェクトであった.そして、困難と思われた幾つかの分断化され固定されつつあった組織の間の壁を、将来の社会への扉を開けるという目的のため、お互いに競って飛び越える挑戦として熱い戦いに参戦し、貢献した.そして、ビジネスとしての成功かどうかは別として、新しく挑戦すべき、ランドスケープが見えてきたという手ごたえを感じた.

沖が、この組織が再び熱を持って戦うプロジェクトとして掲げたのは、サイテーションとは真逆の徹底したコストダウンモデルの導入であった.

この背景には、ソニーがトリニトロンで開拓した13型を.その他の家電メーカは、1インチ大きな14型で追いかけてきた.そして価格ダウン・メカニズムを持った秋葉原市場の激烈な闘いのフィールドで、当初1万円/インチが相場感であったものを、半額以下にコモデティ化して激戦を繰り広げてきたのである.

ソニーは、系列店が少ないので、他社が値引きが少ない地方で得ている利益があまり無い.14型が市場の半分を占める中、ようやく獲得したシェアーが7~8%を維持するのも難しくなってきていた.当時は、ボストンコンサルティングが指導していた、プロダクト・ポートフォリア理論で、シェアーのスケールメリットが、その根底にあったが、沖には、一の宮工場の経験から、雇用や下請けや電子部品メーカを守ること、何より地域の貢献には、工場の利益を確保することに対する絶対の使命感があった.

沖が考えたのは、14型として、コストの徹底的な追求をして、ソニーの世界中の市場を席巻し、そのスケールメリットを得る、という構想を描いていた.モノ作りは理屈ではない、技術力はコスト力であるという信念でもあった.

キャビは、プラスチックの打ちっぱなしで、もちろん塗装もしない.キャビの金型も抜けやすく、また熔けたプラスチックの鋳型への流れ込みが速くなるように、丸みを帯びるように.その代わり色を3色のラインアップで、大量展示ができるようにした.

IC化も進め、マザーボードも小さくし.電源安定回路も鉄の塊のトランスを、パワー半導体のチョッパー電源にし、重さも消費電力も、資材、資源を削減した.いまでいうサーキュラーエコノミーのトレンドであった.

これは、従来のソニーは高い、小さいという反論で、全世界を席巻し、年間100万台を捌く、大ヒット製品となった.そしてトリニトロンの初期には設計の現場に投入されて右往左往していた若手が、水を得た魚のように、伸び伸びと、明るくこれに挑み、成功させたのだった.

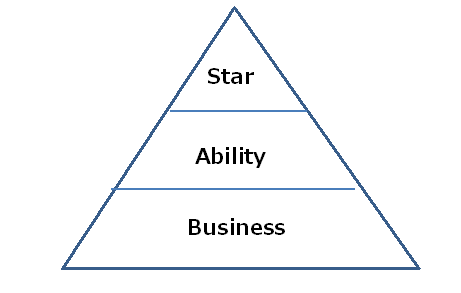

渡辺英夫が森本と組み上げたSABのブランドフォーメーションであった.

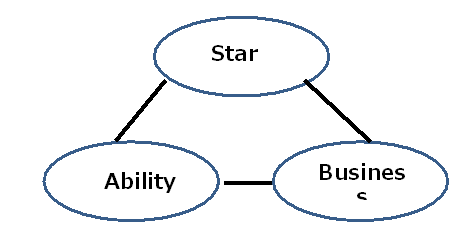

S:Star 新規性があり、New Image を創造するエポックメイキングなデザイン.最も先進性の高いイノベータ層.話題性があり、でその後の方向性を示す.

A: Ability SONYフィロソフィーの一環性をもってラインアップの中核を構成.ソニーブランドのコア支持層で一般には、オピニオン・リーダ層.

B: Business 市場動向への速応し、商品のボリュームラインでProfit Mindを構成. 一般にはアーリ・マジョリテイ層でエバンジェリスト層.

[図表8.2.10]

Star がイノベーションによって、新しい天地領域を切り拓き、Abilityがそれを社会に適応させ、Business がスケールアップする.

この大量生産、大量販売を可能にしたベイシックシリーズは、次の海外生産という世界展開戦略を可能にしたのである.

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼